「だれがみずから自由を手放すだろうか」

──2010年代と現在をめぐって

酒井隆史インタビュー

編集部より

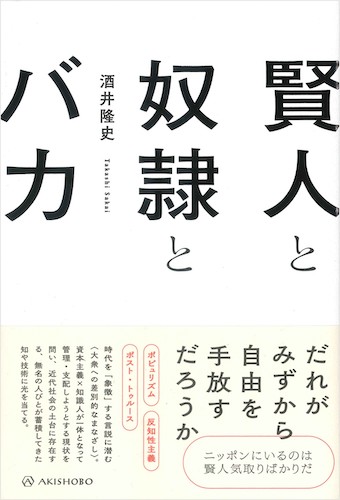

本インタビューは、酒井隆史『賢人と奴隷とバカ』(亜紀書房、2023年)の刊行を機に『図書新聞』(2023年10月28日号 3612号)に掲載されたものである。本インタビュー記事に、酒井隆史氏ご本人に加筆・修正を加えていただき、ここに「完全版」を再録することとなった。

他社より刊行された書籍についてのインタビューをここに再録するのは、本インタビューでも触れられる「エキストリーム・センター(過激中道)」や「1968年」に関する論集の企画を弊社で進めていること、また本インタビューが(2023年のみならずこの十数年の諸問題の「核」を整理することで)、新たな年へ向かい「おなじことをくり返すこと」からの脱却の契機となることを期待してのことである。

今回も転載をご快諾くださった『図書新聞』編集部、そして本書を世に問われた亜紀書房、とりわけ西山大悟氏に厚く御礼申し上げたい。

『図書新聞』掲載時の「編集部まえがき」

D・グレーバーの『負債論』や『ブルシット・ジョブ』などの翻訳・紹介者でもある酒井隆史氏の新著『賢人と奴隷とバカ』が亜紀書房より刊行された。読み進めていくと、思い当たるフシが多すぎて、途中で呆然と中空を見つめて考え込んでしまうことが多々ある良書である。本書をめぐって、著者の酒井氏に話を聞いた。(『図書新聞』編集部)

──『賢人と奴隷とバカ』は、2012年から2021年あたりまで、およそ10年にわたって書かれた「時事的テキスト」(必ずしもそればかりとはいえませんが)と書きおろしで構成されています。「時事的文章をまとめるなど、想像もしていなかった」といわれていますが。

酒井 もともとたいてい文章を書くときに、本というかたちの一部になるということが念頭にないんですよね。そういう個人の名でやっていけるような書き手ではない、という自己認識がひとつにはあります。ただ、そこで書いているように、2010年代は、この日本語圏の知的世界が基底の部分から崩れていくような感覚があったんですよね。いまから考えれば、もう手の施しようもなく崩れていたものがむきだしになった、というか。

現時点でも、その趨勢はなにも変わってないですが、でも2010年代の、特に2011年以降、ある時期までパニック的精神状態が遍在していたのが、2020年頃からのコロナ禍をへて、空気が若干変わったということはいえるかもしれません。しかし、2010年代の日本語圏の知的状況は、悪い意味で時代を画するものだったとおもいます。

にもかかわらず、わたしにみえてないだけかもしれませんが、この10年をふり返る、2010年代とはなんだったのか、をめぐる議論がそれほどなされているようにはみえません。1980年代くらいまでは、しばしば激しく批判の応酬を交わすなかから、ひとつの時代をめぐってその意味を多くの人が画定し、それによってわれわれがどういう時代にあって、なにを課題にすべきなのかを模索していたようにおもいます。

そういう態度が希薄になったのが、これもまた、日本の2010年代の特徴だったのかもしれない。つまり、いまわたしたちはどこにいるのか、どのような目的にむけて、どのような役割を強いられているのか、そのゲームの画定そのものを忌避する心性です。そんなこんながあり、こういうものでもまとめておいたほうがいい、とおもいはじめました。

──本書では「おとしまえをつける」と書かれています。

酒井 「おとしまえには時効がない」わけで、いつだって「おとしまえ」はつけられるし、つけなきゃいけないんですが、ひとつのディケイドに、しかもあの大災害にはじまり、だれの目にも社会が変質した10年に対し言葉でもってろくに区切りもつけられず、ぐだぐだなのは、まずいだろう、と。じぶんだけ、というつもりはまったくありませんが、せめて、日本語圏の知的言説の後退とじぶんには映るもののじぶんなりの測定をマークにして、2010年代の区切りをつけておきたい、と。

それと、じぶんが日本の知的世界からかつてこうむった恩恵があるじゃないですか。それらの蓄積が2010年代には、不当な攻撃を受けて、ゴミ箱いきの宣告を受けているような気もしてたんですよね。というか、どうしてかくも変質してしまったんだろう、と。

たとえば、デモひとつとっても、それを語る言葉は、歴史性も政治性も世界性も、すべて欠落させていて、ほとんどのばあい、あまりにひどい。かつては、あんなに活気があって、過剰なくらい深く考え、ときに党派性を帯びてたりはするけど、質と量と情熱とでもって、それをはるかに超えるくらいの言説世界を構成していた日本の知的世界なのに。

それに党派性というけども、当時はそれは自覚されてましたからね。自覚されたうえで、議論が交わされていた。さらにいうと、党派性のような、ある種の限界、有限性の引き受けが真理への道につながるという、マルクス派を超えて共有されたパラダイムがありましたし。最悪なのは、自覚なき党派性、ニュートラルとみずからをみせたがる党派性です。

──それは「これまで躊躇なしにはいえなくなった、カッコなしにはいえなくなったことから、カッコがとられていった」といわれていることと関係していますか?

酒井 2010年代の底の深い保守化ないし右傾化は、ひとつにはゲームそのもの、この世界を画定しているフレームそれ自体を問う態度の忌避によって特徴づけられています。フーコーはある時点で、じぶんの仕事の目標を定義して、これまでなんの疑問もなくいわれてきたことを、躊躇なしにはいえなくすること、といっています。実際、日本でもこれまで人文社会科学の知は、そのプロセスの源泉にある大衆運動とも共鳴しながら、そうした役割も担ってきました。ところが、2010年代には、問われてきた主流の価値、それゆえカッコに入れることなしには語れなくなったものから、逆に居直る傾向が強くなった。

たとえば、「国民」から盛大にカッコが除外されました。本書で検討しているように、大阪の釜ヶ崎を語る言説にすら、もう克服されたとおもわれていた社会病理学的語りが復活し、「治安」や「開発」、「成長」といったタームがカッコ抜きにポジティヴなものとして語られるようになった。

例をあげればキリがありません。2010年代は、知がむしろ、このようにそれまでの蓄積をも掘り崩すように機能しはじめた。もうさんざん本書では書いているので、ここでくり返しませんが。だから本書に収録されている文章の多くは、しばしば、おどろきで打ちのめされながらも、立ち直るために書いたという感じなんですよね。でも、本当に問題なのは、こんな状況なのに、それに対する正面切った批判や、公での議論や論争があまり起きないということだとおもいます。

──「この時代にこの社会で起きたのは、ネオリベラルな世界秩序への遅ればせながらの全面的順応の過程であった」と。

酒井 「リベラル」の呼称と語彙系が蔓延していったのがそのマーカーだとおもいます。それまでは多種多様な立場の左派のフレームで語られていた事象も、リベラルの語彙をあてられるようになった。理念を変更するのなら、十分に議論や内省があってしかるべきだとおもうのですが、いつのまにか「いきおい」によってズルズルとそうなっている。それが日本独特の「歴史修正主義」(本当はこの呼称をいまの日本でもつような意味で、ネガティヴにのみ使うのはよくないのですが)の常態化を招いているとおもいます。

New Left Review 誌が、2010年代のある時点で概観していたように、この10年ちょっと、とくに2011年以降、とりわけ若い世代を中心としたラディカルな志向性のメディアが世界中で開花した時代でもある。たとえば、2010年代に創刊されたニューヨークを拠点とするJacobin 誌は、グローバル化をはたしながら、若い世代におけるソーシャリズムの理念の刷新のセンターのひとつとなって、強い影響力をもちつづけ、2023年にはJacobin の創設者のバスカー・サンカラはついに『ネーション』誌の社長となりました。

かれは、まだ30代ですよね。Jacobin 誌は多数の書き手を抱えてますし、マルクス主義を基盤に据えているとはいえ、政治的指向性も現代らしくかなり多種多様ですが、そのひとつの傾向は今年、以文社から翻訳を公刊したピータ・フレイズの『四つの未来』(酒井隆史訳、以文社、2023年)をぜひ参照していただければとおもいます。

そうしたメディアに接していると感じられますが、これはすくなくとも英語圏フランス語圏の言説では、世代が変わってもさすがにそこまでの歴史改変あるいは歴史忘却は起きていない。2010年代はたとえば「リベラルなのに天皇制を擁護している」といった言説をしばしば目にするようになりました。しかし「リベラルだから」のまちがいですよね。すくなくとも「リベラルなのに」はありえない。理論的にも歴史的にも、なんの根拠もない。

リベラルが社会民主主義者に近いニュアンスをもつアメリカ合衆国の用法に日本の知的世界も近づいたということなのかもしれませんが、アメリカは「プログレッシヴ」と「ラディカル」の厚みによって、その意味や機能がまったく異なります。そして、たとえリベラルと連携する場面があったとしても、原則としてのちがいは先ほど述べた「プログレッシヴ」と「ラディカル」の厚みによってつねに相対化されています。

オキュパイや2020年のジョージ・フロイド殺害をきっかけとした世界規模での大衆反乱(#BLMの運動として日本では映っている現象)、それらの運動から語られてくる理念を「リベラル」に位置するとはだれもおもわないでしょう。「リベラル」が共感したり、ときに行動に参加することはあるにしても。

日本語圏で近年すすんだリベラルの語彙体系の増殖の含意のひとつは、資本主義と国家というフレームのゲームについてはもう逆らわないし、疑わない、という態度変更があるようにみえるのです。これは深刻だとおもっています。おそらく、この「リベラル」化は、述べているように、「歴史修正」を常態化させるだけではない。現代の「リベラル」化は、エキセン(エキストリーム・センター)の趨勢のうちにあって、それを相対化できないリベラルですから、むしろ、それによって右傾化への歯止めが飛んだ、底が抜けたといってもいいとおもいます。

なぜ2010代の「三重の破局」と、それ以降のそれなりの運動の活性化がありながら、かくも全般的右傾化が深化してしまうのか。そこには以上のような力学も与っているようにおもいます。

──そうした態度と「エキストリーム・センター(過激中道)」現象がつながっているのですね。

酒井 そうだとおもいます。「エキストリーム・センター」とは、ありていにいえば「リベラル」ですから。ただし、それはネオリベラルのフレームに封じられた「リベラル」です。プログレッシヴとラディカルの遠心力のうちにおかれたリベラルと、エキセンのもとにおかれたリベラルは、その意味や機能を異にします。

エキセンは、現代においてはネオリベラリズムのとる統治と思考の形態です。extreme centerという用語はよく使われているので、日本語訳の本でもときどきあらわれていますが、たいていその文脈はスルーされてきました。しかし、この概念こそ、2010年代、あるいはその前史を形成する日本のイデオロギー状況を、政治や経済、歴史の過程との関係で解明するための、ひとつの重要な鍵だとおもいます。

いずれにしても、本書でもかんたんに論じたように、エキセン概念はフランス近代史の議論のなかからあらわれ拡張し、活用されてきた概念です。日本におけるエキセン現象についても、これからこうした歴史性をふまえて検討していかねばならないとおもいますが、冒頭のご質問に戻れば、カッコが解除されていったというのも、このエキセンの精神状況がもとめる、唯一のゲームを受容せよといった態度の表現だとおもいます。

──「反知性主義批判」への批判が冒頭におかれていますが、これはそれだけ重要ということでしょうか。

酒井 この本の文句なしのテキストの並びについては、すべて編集者の西山大悟さんのアイデアで、わたしはいっさいなにも手をだしていません。重要と判断されたのでしょうし、たしかに、いわれてみると「賢人と奴隷とバカ」という、全体のコンセプトがそこには凝縮しています。もちろん、反知性主義はいかん、とか、いいたがる人がいるのはわかるんですよ。それだけだったら、まあさもありなんですむんですが、それが、いわば無批判に流通しはじめましたね。とくに「政権批判」的な人たちの側に。

──「ヤンキー」批判みたいな言説とあいまって流布してましたよね。

酒井 安倍政権も安倍政権の支持者もヤンキーだ、というような言説でしたよね。じぶんにはまるで説得力がなかったのですが、それがSNSで、近しい人たちから批判的コメントぬきで流れたときは、二重にショックで。安倍政権を批判したいとしても、それを「ヤンキー」と名指すことで批判になるという精神性が理解不能だったし、この人たちもホンネはそうだったのか、と。そもそも、むきだしの階級差別ですよね。

ちょうどVersoからオーウェン・ジョーンズのChavs (『チャヴ 弱者を敵視する社会』依田卓巳 訳、海と月社、2017年)が公刊されて話題になって読んでたんでなおさらだったのでしょうが、あそこで批判されているネオリベラリズムに順応した広い意味での知的階層(ここには研究者・知識人だけでなく編集者、アーティストなど、いわゆる「文化産業」の担い手をはじめとして知的労働者を広範に包摂している)が率先しておこなっている階級差別とあまりにシンクロしてたんですよね。

オーウェンは、Chavs で、その文脈には、ミドルクラス出身でネオリベラリズムに順応した知的階層による、階級そして階級闘争の現実そのものの否認があるといっています。おなじ人たちはしばしば、ジェンダーやレイスの問題には敏感だったりする。日本でも、この点については、ほぼおなじことがいえるとおもいます。ちょうどこれが、2010年代の中盤あたりですよね。日本社会の精神性の変質が、こういうところによくあらわれているようにおもいました。

──ちょうどそれからすこしあとに公刊されたデヴィッド・グレーバー『負債論』の訳者あとがきでは、高祖岩三郎さんとともに、こう述べられています。

ところが、2011年のいわゆる「3.12」以降、その直後の人びとの異議申し立ての爆発も、「場違いな多幸感」とでもいうべき空気と、それを下支えする古色蒼然たる作風の復活のもとに封じられ、いつのまにか、これまで眼にしたこともないほどの「リベラル・デモクラシー」──戦後の知の多くが疑義にさらしてきたはずの──のインフレがわき起こってきた。すべてを既知のフレームにおさめたいという欲望(それで本当はうまくいくはずだという願望)が、「現状を打破する」ということを建前にはしている「右翼」ではなく、むしろそれに対抗する側から強力に生じてきたのである。その結果、だれもが「保守」であることを競い合うという奇妙な状況があらわれている。

酒井 当時、オキュパイ以降のニューヨークで実践的に格闘されていた高祖さんとよく議論をしましたが、高祖さんの目にも日本の状況は異様に映っていたのですね。全体としては負けている、しかも第二次安倍政権の時代になり社会は変わるどころかおそろしく反動化している、いっぽう、まるで勝っているかのように、しばしば、ここではじめて運動のようなもののふれた(それ自体はいいのです)「リベラル」たちがSNSで凱歌をあげ、ときに日本の運動史の頂点にあるような語りをくりだし、すこしでもみずからに批判的なものたちに対して、ひんぱんに罵倒というかたちで応じている。

言説上でも実践上でも、ときにきわめて陰鬱なこと、きわめて無惨なこともあった。すぐに事例はたくさんあげられます。ときにおどろいたのですが、乗り越えたとおもわれていたものがなにも乗り越えたわけではなかった、しかも、それが乗り越えたと呼号しながらおこなわれていたという意味で、ねじれている。その詳細は、いずれ検証されるでしょう。反知性主義批判があらわれるのも、そういう空気のなかにおいてです。

くり返しになりますが、そういうことをいう人があらわれることよりも、それが批判されることなしに流通しはじめたのにおどろきました。そこでも書いていますが、渥美清の演じる車寅次郎という存在が凝縮するフィギュアというか、それが提起する問題みたいなものがあったでしょう(本当はこれだってもっと分節して問われなければなりません。かんたんにいえば、山田洋次ですら、ある種の「大衆性」のフィギュアをアウトローにもとめざるをえない時代性についてです)。われわれの世代なら「ツッパリ」とか。それは「インテリ」の自己批判の契機とみなされていましたし、そこでは教育制度を介した知によるヒエラルキーも問われていたわけですよね。「反知性主義」は、すくなくとも両義的現象だった。

いっぽうで丸山眞男のいう、「実感主義」、つまり、あらゆる抽象に「不潔」を感じて「実感」に閉じこもり、それによって、支配的趨勢(総動員体制)には全面的に順応する(逆説のような)知識人の「実感主義」とも通底していることには注意しなければならないけれども、右翼(ネトウヨ)も「感情」的であることや「無知」をバカにし、「知」や「賢さ」をふりまわしているいま現在は、文脈がすこし異なっていて、それ自体分析が必要ですし、そういうことは、そもそもあんまり問題になってなかった。

率直にいって、安倍政権を支える右翼的(ネトウヨ的)趨勢と「反知性主義批判」は土台を共有しているようにおもわれました。「安倍は漢字を書けない」とか「日本語をしゃべれない」「バカだ」などという「批判」もよくみられましたよね。そこにはもちろん発言者の差別意識が反映されてはいるでしょうが、おそらくそれを指摘すれば「そんなことは百も承知だ」というのが、最もよくある反応でしょう。それは「反省された」差別、「マーケティング化された」差別というのでしょうか、そうした差別意識に根ざした批判というよりも罵倒が、一般的に効果がある、一般的に響くのだ(なぜなら大衆はそのレベルだから)、と感じられてそういわれている。そのようにおもわれました。だからいいだろ、と。

日本語圏に、マーケティング的心性が、どれほど深く浸透しているかも、おそるべきものがあります。自由も表現もデモクラシーも、なにもかもマーケティング的発想のうちに強力に吸収されているのを目の当たりにすることなんて、めずしくもない。しかし「戦略的に」望まれた「効果」はあったでしょうか? 安倍政権は揺らいだか? 橋下徹でもいいですが、批判的な側からの、かれへの差別的言辞が、かれらへのダメージになっただろうか。むしろ逆ではなかっただろうか。

いっぽう、批判的知の側のモラルのようなもの、あるいは知的構えのほうにダメージが大きかったのではないでしょうか。「ブラック企業」という呼称が、黒人差別だという抗議がありながら、それを広めた運動側が頑として取り下げなかったでしょう? わたしがこれまで知っていて敬意をもってきた運動の態度とはそれは異なります。もしその批判を受けて、内部で議論をおこない、それを公にし、名称を変えてみたらどうでしょう。そのさい、公募してもよいでしょう。こうした態度は、実際には直接の「打撃」や「ポピュラリティ」より、長期的信頼、そして人びとへのひとつの態度の取り方の事例として重大な影響をもつとおもうのです。

──あるところで、東京の問題を指摘されておられました。

酒井 これはかなり直感的な議論になりますので、それを念頭において聞いてほしいのですが、本書で検討している釜ヶ崎の再開発をめぐる議論もそうですが、すべて東京を経由して「地方」に拡散されているものです。もちろん、それをおこなっているのは関西の研究者です。

しかし、あのような言説は、東京の文化産業を経由してしかあらわれないものだとおもうのです。3・11以降、福島と東京の地理に問題があるということは、ずっと感じてきました。福島と東京は、被ばくの問題を無視できないほどには近い、しかし、無視できるほどには遠い。リアルにおいては無視できず、観念上では無視できると言い換えてもいいとおもいます。

福島第一原発事故直後は、混乱が起きました。それはさまざまな可能性をはらんだ混乱だったとおもいますが、それが整理されていくにつれて、被ばくの問題が後景化していきました。それはひとつには、過剰に深い問い返しを強いる問題だったからだとおもいます。巨大な歴史的変化の時代とは、バランスをとることが無効になる時期、すでにあるものの若干の組み直しでやれるという意識を放棄しなければならない契機でもある。

わたしたちはそういう時代に突入したことを、「三重の破局」において経験したのです。まさに、2011年、世界的な民衆蜂起の年でもあり、そこで提出された数々の争点とも共鳴できたはずでした。しかし、そうした「覚醒」のいっぽう、それをどこかで抑えねばならない。抑えてもやっていけるくらいには、事態に切迫感はない。そのような、ある種の階層に東京の地理的位置の強いる精神的防衛作業が、さまざまな攻撃性や内向、保守性の複合となってあらわれているように感じていました。フロイトのあの火事の夢を想起します。

──「お父さん、ぼくが燃えているのがみえないの」というやつですね。

酒井 現実には家は燃えはじめているけど、眠りを継続させたいという欲求との葛藤があって、その欲求と現実を和解させるために、夢がさしだすのがその「燃える息子」のイメージなんですよね。リアル世界は(字義通り)燃えている、しかし、まだ眠っていたい、その矛盾の解消のため、さまざまに表象が操作される。そして、そこで動いているのは、否認、無視、選別、抑圧といった「ドリーム・ワーク」です。2010年代の東京発の「知的流行」を、そういうリアルと眠りの欲求の葛藤とその抑圧として考えてもいいとおもいます。

──「放射脳」という蔑称にもあらわれる問題ですね。

酒井 「放射脳」とは、黒澤明の『生きものの記録』で三船敏郎の演じる老人のように、ここまでは考えていいという柵、権力と対抗権力がともに設定した柵を越えて、「本能的に」考えすぎてしまう人、行動しすぎてしまう人です。つまり、フレームを超えてしまう人です。

かたや、東京はいまや知的生産はともかく、それを発信するメディアの一極集中する場となっています。地方で存在感のある言説の場は、関西ですらほぼ消えている。そして、先ほどから述べているように、2010年代の「リベラル」の自意識は、東京の知的階層、とりわけ文化産業の担い手にとりわけ強くあらわれているように感じられるのです。

反知性主義批判がこうすーっと共感されたのも、東京の知的階層、しかも「リベラル」化したそれ(階級闘争とかいわない)、といった条件をふまえて考えれば理解できる。まずいのは、もうこうした危機と裏腹のある種の「ナルシシズム」に冷や水を浴びせるような、「地方」的知のようなものも衰弱していて、中央から拡散される空気にたやすく感染してしまうことだとおもいます。

──本書に収録されている「書きおろし」では、反知性主義批判を、あらためて歴史的に位置づけられています。

酒井 そこで書いているように、反知性主義批判が流布しはじめたとき、直感的にリチャード・ホフスタッターを批判するクリストファー・ラッシュが浮かんできたんですよね。調べてみるとアメリカ合衆国の特殊な文脈もあるのですが、冷戦と赤狩りによる「知識人」の恐怖がみえてきました。ある種の「リベラル」の態度は、むしろその恐怖の産物とみなすこともできる。

──しかしかつては、1968年がすぐにやってきた。

酒井 ラッシュはそうした時代の寵児になるわけですから。現在でいうと、世界的には、ネオリベラリズムの猛威のあと、2008年のクラッシュをへて、状況は流動化します。それが、挫折も多くはらんではいるものの、無数の興味ぶかい実践や、あたらしい知の流れ、そして「世代」をうみだしてきました。

──「世代」とはなんでしょう?

酒井 世代論ナンセンス、というのはわたしたちにとっては常套句でしたし、いまでも世代論はマーケティング的思考と密着していて、基本的には問題を不可視化したり、そらしたりするよう作用しています。

でも、日本の外の諸運動をみると、「世代」を実感するのもたしかです。気候正義運動における若い世代の行動をみていると、感性の次元において、つまりなにをおそれていて、なにに怒りを感じて、どう動けばいいとおもうのか。もちろん理念的に近接はしているけれども、しかも理論的・政治的には「甘い」ようにおもわれるし、そう多くの人にもみえている。

しかし感性の次元において異質な人たちが層となってあらわれた、と感じるのです。ここで参考になるのは、Polityから2019年に公刊されたGeneration Left(『ジェネレーション・レフト』斎藤幸平監訳、堀之内出版、2021年)という本を書いたキーア・ミルバーンの議論です。

ちょっとうろおぼえで、適当なまとめになるかもしれませんが、ミルバーンによれば、ひとつの世代が世代と呼びうるような実質をもつかどうかは、危機をどう経験するかによってわかれるというんです。危機を積極的・能動的に経験したときは、ひとつの世代は「革命的」な傾向を帯びる。

他方、消極的・受動的に経験したときは、「ファシスト」的、あるいはすくなくとも権威主義的傾向を帯びる。実際に、世界の大衆は2008年以降の危機を、「別の世界」の構築に着手しながら積極的・能動的に乗り越えようとしました。アラブの春もそうですし、オキュパイはアメリカだけの現象ではなく、世界の大衆運動のひとつの表現にすぎませんし。こうした危機による空白を能動的な切断に転換することが、ひとつの「世代」と呼びうる層を規定する精神性(そこにはもちろん物質的な実践の発明と継承もともなっています)になるのですね。

日本では、2011年に「三重の破局」以降の危機としてあらわれましたが、こうした意味での「世代」的切断があらわれたとはたぶんほとんどの人は考えないでしょう。たいてい日本においては、社会運動の文脈でも「世代」がいわれるときは、マーケティング的心性によって支配されています。

実質的にあたらしいわけではない、むしろ旧世代の保守的感性と都合よくマッチングしてる人びとをピックアップし、その「若い」表象を利用するのです。そうじゃなきゃ、その若者は、生物学的に若者でも、若者にはカテゴライズされず、端的に無視される。

あとでふれたいとおもいますが、「若い」ということが言説のある種の正当性になるのは、つまるところ「あたらしさ」の物神化のとりわけ強力な日本では強い傾向だとおもいます。それによって、古いことや陳腐なこともなんとなく通ってしまう。でもそれは、ここでいう「世代」とは関係ありません。

──「大学を拠点としない学生運動はあたらしい」などといわれてましたね。

酒井 まず大学を拠点としない学生運動があたらしいという主張は事実に反しています(そもそも1990年代の東京のある重要な運動のひとつはその追求のなかから生まれたものです)。つぎにそれはここ数十年の大学でのすさまじいキャンパス再編(学生運動をその土壌からほとんど壊滅させた)とそれに対する抵抗をみていません。

──そうした言説が日本の1968年に対する反動の一環としてあらわれた。

酒井 そうおもいます。あの社会学者によって書かれた分厚い日本の1968年論は典型的です。『賢人と奴隷とバカ』でも、すこしふれていますが、世界的にはネオリベラリズムの浸透とそれに対する左派の順応の過程──左派の「リベラル化」とここではまとめます──で起きている、諸領域にわたる「歴史の書き直し」が問題になって、それとの格闘がひとつの焦点です。フランス革命からレジスタンス、1968年などが、近代史のさまざまな地点の意味が重要な知的アリーナになっている。

ところが、日本では歴史修正主義というと、15年戦争、とりわけ従軍慰安婦をめぐる言説に集中する傾向があります。それによって、こうした歴史認識全体で起きている動向がみえなくなっていて、たとえば1968年をめぐる言説でなにが起きているのかもみえにくくなっているようにおもいます。これはもちろん、日本におけるエキセン現象の強度と関係しています。

──隷従とはなにか、という問いとそれはどう関係しているのでしょうか。

酒井 「自発的隷従」について再考した論考を本書では書きおろしとしてくわえました(第9章「自発的隷従論を再考する」)が、隷従とか服従とはいったいなんなのか、をあらためて考えておきたいとおもったためです。もともとは、ピエール・クラストルの翻訳(『国家をもたぬよう社会は努めてきた』洛北出版、2021年)に付した解説の一部を書き改めて、展開したものですが。ここは実は、本書の要だとおもっているます。自由もそうですが、隷従とか服従についても、わたしたちはよくわかっているようでわかっていないんじゃないか、というのが出発点です。

──皇室への敬愛も、恒常的テロルの歪曲された表現だとされています。天皇制を暴力装置としてまず捉えることが大事ということですよね。

酒井 そう、2010年代に「自発的隷従」が問題にされるとき、アメリカへの従属などが強調されるいっぽう、日本においてこのコンセプトで即座ににおもいいたるはずの天皇制がぬけおちている気がしたんですよね。このような空気はまた、「対米従属論」の復活と共鳴していたようにおもいます。

すこしふれておきたいんですが、2010年代に流行した「戦後国体論」のような議論のなかで「対米従属論」が復活したとき、そしてそれをかつての「新左翼」が読むならば、これもまた当然批判されるというか、すくなくとも喧々諤々になるとおもってたんですよ。だって、「対米従属論」を批判して、日帝はすでに自立したと認識することが、ある意味で、わたしたちに直結する戦後の思考の出発点だと、そうみなされていたからです。

このようなパースペクティヴの転換があったから、日本共産党の民族解放路線からも、ナショナリズム全般からも距離をとることができたわけでしょう。そして、実際、対米従属論の復活は、ナショナリズムの復活(たとえば、先ほど述べたような批判的サイドにおける「国民」呼称の復権)や天皇や皇室の評価とあきらかにむすびついていましたよね。わたし自身は、あんまりこうした問題圏に立ち入ったことはないですし、ここでは考えていることの詳細を述べることはしませんが、しかし、最低限、みずからの拠って立つ思考の基礎をとりかえるのなら、それがなぜそうなのか、もともとまちがっていたのか、それとも条件のちがいがパースペクティヴの変化を強いたのかを論じ、そこで当然、論争が起きていいとおもうのですよ。だって、「対米従属論」から「日帝自立論」への移行は、たんなる情勢分析の推移ではなく、それこそときに字義通り「命がけ」の実存がかけられていた思想的格闘の結果だったはずでしょう。もし、ここでこのような緊張感のかけらでも浮上していれば、今後、この世界のなかの日本を考えたい人たちにとって、先人との対話のなかで、歴史とつながりながら分析を深めていく手がかりになったとおもうんですよ。ところが、これもじぶんが知らないだけかもしれませんが、そうした議論の声は聞こえてきませんでした。いまだに、信じがたい。

それで質問に戻ると、天皇制にかんしては、一部をのぞいては、統合のアスペクトの過大評価と暴力のアスペクトの過小評価があるように感じてます。これを考えるにあたっては、デヴィッド・グレーバーの暴力とヒエラルキーにかんする考察が、隷従ということ一般を考えるにあたっても、天皇制を考えるにあたってもとても役に立ちますよね。

──「解釈労働」としての忖度ですよね。

酒井 そうです。でももともと、(国家)暴力への恐怖ということが、日本の知的言説そのものに浸透しているのは、私が若い頃から感じてたんですよね。たぶん、1970年代まではちがっていたとおもうのですが、1980年代くらいから、なんか政治的コンテクストやそれにふれるようなものは、事実であっても、過剰な防衛反応を引き起こして、恐怖とその否認によって、いろいろな無理や不条理が起きていることは、ずっと感じてました。この感性が、ネトウヨのひとつの培養源にもなっているとおもいます。

──エキセンの章でもいわれてましたね。ここには知識人のマチズモがある、と。

酒井 多かれ少なかれ、どこにもあるとはおもいますが、こういう空気のすごく強いのは日本の知的世界のきわだった特徴のようにいつも感じてました。専制政治とかファシズムの苛烈な支配のもとにあるのならまだわかるけれども、なんでこう忌避感が強いのか。それと現実世界での政治的なものへの排除が強化しあっている。それがひとつはベースにあります。たぶんそれは、天皇制のテロル構造、そしてその構造が恒常的に生産する恐怖感とその否認と、すくなくともどこかで関係している。

──自発的隷従とみなされる現象も「解釈労働」の概念を導入することで、複雑なものになる、そしてそれが、天皇制を考えるときにとても有益である、というのが見立てですよね。

酒井 そうなのです。ここではくり返しませんが、本書の帯に「だれがみずから自由を手放すだろうか」という文言があります。あれ、じぶんではいったおぼえがなくて、編集の西山さんが意図を汲んで作成してくれたのですが、でもこうスパッといっていいのだろうか、ともおもわないでもなくて。

そのあと、ルソーの『人間不平等起源論』をあらためて読んでて、この帯の文言でいわんとするところ、そして本書全体に「ドンズバ」(いまさらすみません…)の一節をみつけた。この『人間不平等起源論』というテキストが、「先住民による批判」のインパクトを懐柔し、その後の世界システムの展開にあたって知的正当化の役割をはたしたことは、グレーバーとウェングロウの『万物の黎明』でいわれているとおりです。ただ、ときおり、このインパクトの懐柔の圧力からあふれて、ルソーが荒々しい自由の方に共振している部分があるんですよね。

──どのようなことをいってるのでしょうか。

酒井 ちょっと長いですが、引用します。

調教された馬は鞭や拍車にしんぼう強く耐えるが、馴らされていない駿馬は、くつわを近づけただけで、たてがみを逆立て、地面を踏みならし、狂ったように暴れる。おなじように野蛮な民は、文明人が文句もいわずにしたがっている首枷に、けっして首をさしだそうとはしない。そして穏やかに屈従することよりも、危険に満ちた自由を選ぶのである。だから奴隷になった人びとの卑屈さを根拠として、人間には屈従する自然の傾向があるのだとは、主張してはならない。すべての自由な人びとが抑圧から身を守るために、どのような奇蹟をなしとげてきたかに学ぶべきなのである。/奴隷になった人びとは、鉄の鎖につながれて享受している平和と安息を、たえず褒めそやしていること、そして「この上なく惨めな奴隷状態を、平和と名づけている」ことは、よく承知している。わたしは、すべての自由な人びとが、自由を喪失した人びとからきわめて軽蔑されている財産[である自由]を守るためには、自分たちの快楽も休息も富も権力も、そして生命すら犠牲にするのをみるにつけ、そして自由なものとして生まれた動物が、囚われることを忌み嫌って、捕らえられた檻の鉄棒に頭を打ちつけるのをみるにつけ、さらに多数の赤裸な未開の民が、ヨーロッパ人の悦楽を軽蔑し、飢えも戦火も鉄の鎖も死をも恐れずに、みずからの独立を守ろうとするのをみるにつけ、自由について語るのは、奴隷のなすべきことではないと実感するのである」(中山元訳『人間不平等起源論』光文社新訳文庫、162−3頁)

「奴隷になった人びとの卑屈さを根拠として、人間には屈従する自然の傾向があるのだとは、主張してはならない」という点、「すべての自由な人びとが抑圧から身を守るために、どのような奇蹟をなしとげてきたかに学ぶべき」という点は、とりわけ肝に銘ずる必要があります。

──最初に書かれたテキストとされている、第8章「「しがみつく者たち」に」に、すでに「賢人と奴隷とバカ」というコンセプトがあらわれていますよね。

酒井 福島第一原発事故直後にご多分に漏れず、水俣病関連、足尾銅山事件関連、そして田中正造の文献などを集めて、読んでいました。あらためてこの日本社会のおどろくべき変わらなさを痛感するんですよね。政府は隠蔽し、御用学者がしばしば「科学」を盾にそれをサポートし、大学制度のなかで出世し(さらに保守のみならずリベラル系出版社で活躍し)、批判の声をあげる勇気のある研究者は「干され」、メディアは「公式見解」を流布し、抗議者をしばしば「暴力的」と非難し、被害者、とりわけ物申す被害者は差別される。使用される言葉遣い、レトリックまで、ほとんど変わらないことが多い。ただそこに、その都度の固有名を代入すればいい。

この文章は、そのような残酷なエリートたちをひとつの極として、その対極に、「しがみつく」大衆のありようをおいたものです。ここには「賢人と奴隷とバカ」における「バカ」のひとつの様態、近代化の過程でひんぱんに生じてきた外からの生活の解体に抵抗する人びとの様態があります。福島第一原発事故のばあい、むしろ避難を望む人びとの移動を阻止し、その場に抑えつける動きが強力だったので、そこにひねりがくわわりますが、結局、追いだして移動を強いるのも、移動を阻止してその場に抑えつけるのも、おなじ作用、生そのものへの無関心と生の管理統制への関心の作用の表現なんですよね。

ここで「せっかく便利になるのに」(虚偽か本当かはヴァリエーションがありますが)と、深く根ざした生活環境に「しがみつく」人びとを軽蔑して、変化を促すエリートたち、テクノクラート的思考法の人たちが、竹内好のいう日本の「優等生」の典型です。ひとつの宿題を脇目もふらずこなし、上のものがなにを答えてほしいかを察知し(こういう問いは、知識を問うだけでなく、つねに同時に、問いを提出する主体の欲望を洞察し、それにただしく応じる能力、つまり「服従力」を問うています)、そつのない解答を提出して、優秀な成績をおさめる学生みたいなものですよね。上から与えられたフレームをうたがわず、その課題に即してすぐれた解答を提出する。

この試験には強い優等生の柔軟性は、ネオリベラリズムのフレームでいうところのフレキシビリティ(たとえば雇用の流動化という意味での柔軟性)に相性がいい。フレキシビリティは自由ではなく、隷従です。全面的フレキシビリティは、全面的隷従です。日本はぜんぜん改革できないとネオリベラルあるいはエキセンは嘆きますが、実は、ここまで労働組合をはじめ抵抗する組織を無力化させることに成功して、だれもそれ以外の世界をほとんど想像もできなくなったという点では、ネオリベラリズムにおいても超優等生なんですよね。

ネオリベラリズムの劣等生とみえているものは、実は、ネオリベラリズムのもつ特性である、反生産、腐敗、官僚主義、創造性の封殺、自己解体の度合いにおいて、逆説的に優等生のあかしでもある。ネオリベラリズムでも優等であるとみなされているものは、ネオリベラリズムあるいは資本主義一般へのカウンターの強度ゆえもたらされているのです。でも、よくいわれることですが、優等生は危機に弱い。とりわけ、フレームそのものを変化させねばならない深い危機においては、まったく対応できなくなる。

──その「優等生」のいわば外発的順応による変化である「フレキシビリティ」にいわば内発的変化を対置していますね。

酒井 これは元ネタというか、発想源は、たぶん想像できるとおもいますが、カトリーヌ・マラブーです。フレキシビリティに対するプラスティシティ、つまり可塑性です。

この概念は、「かたちを受容する能力」と「かたちを与える能力」の両方を指すわけですが、わたしが注目したいのは、柔軟性と同時に独特の抵抗力や頑迷さ、そして爆発力をもっている点です。バカのかかわる変化は、優等生のかかわるフレキシビリティではなく、この可塑性を意識しています。ちなみに、マラブーは最近、最も高次の可塑的政治形態はアナーキーだといってますが、それはおいておくとして、この二つの変化のちがいは、先ほどの例でいえば、マーケティング的なあたらしさと「世代」を構成する切断的あたらしさのちがいといってもよいです。

この概念的区別をすると、竹内好がなにをいわんとしたかもよりよく分節できる気がします。優等生的フレキシビリティは、ネオリベラリズムの時代にその十全な適応をみますが、それまで日本の近代をつらぬいてきた支配的態度でもある。これが同時に保守的態度でもあるのは、「変わることで変わらない」(含蓄ぶかいことに、ルキノ・ヴィスコンティの名作『山猫』においてイタリアの没落貴族が、支配的地位だけは手放さず資本主義的近代に順応するさいに放つセリフでもあります)という資本主義的近代そのものに内在する論理があるからです。

魯迅と竹内は、それに対して、けっして変化そのものの拒絶を対置していたわけではない。なんといっても、かれはありうべき「モダニティ」を模索していたわけですし。資本や国家のコマンドによって外発的に迫られた変化に対応するフレキシビリティではなく、内発性と偶然によってみずからを変化させ、みずからを発明する可塑性。竹内の言葉遣いによれば、前者が「転向」で、後者が「革命」ということになります。

──「あたらしいものがそれ自体で価値を帯びる」というのも、丸山学派もよく批判していた日本の思潮ですね。

酒井 たとえば、加藤弘之が天賦人権論から社会進化論へといともたやすく「転向」し、その理由が社会情勢の変化だった、という。普遍的信念ではなく、外的状況への適応によって根本的思想を変えてしまう。これが、竹内もいう「あたらしい」ことが、それ自体で価値をもってしまうということですよね。

ただ、いま事態がひとひねりくわえられてきて、その「あたらしさ」と変動する環境への順応そのものを価値とした思想の極北、日本型「優等生」の極北といえる「ポストモダニズム」が、世界的には2010年代には完全に「時代遅れ」になったということです。もちろん、日本では、事情はちがいますが。

──本書ではこう書かれています。「3.11以前であろうがそれ以降であろうが、このくり返しの地獄を脱却することなしに、わたしたちの未来はどこにもない」。

酒井 ここでいう「地獄」は、初期社会主義者からの批判的伝統における用法の系譜を意識してます。フーリエによる用法が最初とされていますが、初期社会主義者からマルクスにいたるまで、かれらは資本主義社会の特徴を「地獄」と形容しました。「社会的地獄」とよく表現されます。ただし、ここでの「くり返しの地獄」は、この系譜上で20世紀に「地獄」の用法を発展させた、ベンヤミンとアドルノを意識しています。

よく知られているエピソードですが、アドルノはベンヤミンのパサージュ論にコメントして、第一草稿にはあった「地獄」のカテゴリーが第二草稿では放棄されたことを、きびしく批判したでしょう。この「地獄」とはなにを意味してたか、ですよね。もともと初期社会主義からマルクスにいたるまで、資本主義社会の「地獄」って、生産の「無政府性」を意味してたのですよね。資本主義的生産においては、だれも統御できない生産によって、そして自己統制を喪失した欲望によって苦しめられている。かれらにも自明の教養であっただろう、ダンテの『神曲』の地獄篇では、地獄をすすんでいくと(第二圏です)、欲望を制御できないものが暴風にさらされる苦しみがやってきます。このようなイメージ世界に、初期社会主義者たちはインスピレーションをえていたんですね。

しかし、ベンヤミンやアドルノは、その系譜上で、それを反復とむすびつけました。シジフォスもそうですが、ヨーロッパには永遠におなじことをくり返すことを人間にとって最も苦痛な事態であるとする伝統があります。地獄とは無意味なふるまいの永遠の反復である。ベンヤミンはこういってます。

「むしろ肝心なのは、まさしく最新のものにおいて世界の様相がけっして変貌しないということであり、この最新のものが隅々にいたるまでつねに同一のものでありつづけるということだ」。

19世紀のパリを消費社会の萌芽の時代とみて、その「モード」の世界と永遠回帰の思想の形成をむすびつけます。「永遠回帰の思想が生じた時期は、自分たちが作り出した生産秩序の今後の発展をブルジョワジーがもはや正視する勇気を持てなくなったときに当たる。ツァラトゥストラの思想と永遠回帰の思想、そして枕に刺繍された「もう15分だけ」という文句は同じ穴のむじなである」というわけです。

これって、まさにいまもそのままですよね。「最新のものにおいて世界の様相がけっして変貌しない」。最新のものの装いで、おなじものが永遠に反復されるし、永遠のくり返しが、いつも最新のもの、変化の様相としてあらわれざるをえない、これが地獄なのです。

こう考えてみると、この19世紀中盤に発端をみていたこの資本主義社会のあらたな地獄の様相を、まるで「天国」のようにえがきだしたのがポストモダニズムともいえるかもしれません(そして、メモ的にいっておくと、とりわけ1990年代以降のヒップホップのタナトス的反復感は、ポストモダンの言祝ぐ「くり返し」ないし「反復」を、ブルースの延長上でもう一度地獄の様相に書き換えたとみなせるかもしれません)。

ベンヤミンはこういってます。そのような思潮があらわれるときは「自分たちが作り出した生産秩序の今後の発展をブルジョワジーがもはや正視する勇気を持てなくなったとき」である。かくして「わが亡きあとに洪水よ来たれ」というわけです。

ただしこの時代とちがって、わたしたちの時代のブルジョアジーは、さっきのフロイトの夢とも似て、まさに気候変動によって残りの人類をはじめとする存在が劫火に焼かれているなかで、それを正視できずパーティーをつづけているような感じですよね。

──事態はより切迫しているということでしょうか。

酒井 ベンヤミンがそこに「生産秩序の今後の発展」の帰結をみていたファシズムと戦争より、もしかすると、もしかすると、もっとおそろしい未来像もみえてきている。タイタニックの沈没だけでことはすまないわけですよね。まさに、惑星全体が「燃えはじめている」わけですから。

でも、もうひとつつけくわえておかなければならないのは、かれらの知識人はともかく、かれら自身は「正視する勇気をもたない」というより、じぶんたちだけは生き残れると考えているようにみえることです。

つまり、ひとにぎりの神のごとき(「ホモ・デウス」?)われわれは、不死のテクノロジーをも確保し、隔離された都市、あるいは『エリジウム』のような衛星、あるいはテラフォーミングされた別の惑星に半永遠に生きる。こうしたSF的ヴィジョンが、現実味を帯びはじめてきている。この点は、ピーター・フレイズの『四つの未来』(同上)が「エクスターミニズム」という概念で、とても明快に分節しています。

──あとがきでは、こう書かれていますね。「膨大な富を投入して、システムから振り落とされていく人びとになおこのシステムには維持する価値があると夢想(魯迅=竹内好のいう「夢から醒めないことの救い」)を提供し、システムを回すにあたっての邪魔者をつくりだしてはそれへの憎悪を注入していくだろう」。

酒井 近年における新興メディアと従来の支配的メディアとの、右派の若手知識人のプロモーションへの熱意はちょっと異様なものがあるでしょう。こうした現象は、あきらかにシステムの根源的危機に対応した支配集団の応答ですよね。デヴィッド・グレーバーの「ブルシット・ジョブ」の厳密な定義とはすこしズレますが、しかし、2010年代には「ブルシット言論」みたいなジャンルがはっきりと生まれてきたようにおもうんですよね。それはすべての深刻な問題を、「クソどうでもいい」おしゃべりに変えてしまう。あるいは、「クソどうでもいい」論点をこさえて、なにか語る意味のあるかのように語る。

そうした「ブルシット言論」と「ブルシット知識人」が、もちろんそれ以前から萌芽的にはあったとはいえ、既存のメディアというよりも、新興富裕層とかれらの支配するあたらしいメディアの膨大な富によって支えられながらあらわれたのが2010年代でもあった。これは支配層のもつ危機感とも対応しているとおもいます。実質的にもはや大衆を買収することはますます不可能になりつつある。そこで、巨大な資金を投入して、ひっきりなしにイデオロギーを注入することによって、その亀裂をとりあえず縫合する、といった。

ちょっと不思議におもうのは、メディアにやたらと登場して、専門外のことでも森羅万象を、それほど実績があるわけでもない若い研究者が饒舌に語ってますけど、あれってちょっと前なら、「あんなにテレビにでて、いつ勉強してるんだ」とか、お茶の間レベルでもいわれてませんでした? 知らないだけで、いわれてるんですか? 実感としては、ほとんどみたことないんですが。どうですか?

──うむむ、たしかにあんまりみませんね。

酒井 なんで、あんまりいわれなくなったんでしょう。しょせん、研究とはそれぐらいのものと社会がみつもりはじめているのなら、本当に憂慮すべきだとおもいます。でも、そういうアピールにはなってますよね。あんなにテレビにでて、遊んでて、それをSNSでしょっちゅう流してて、それでいて、学者として、知識人として、世界の事象についてなんでもしゃべれる。なんでもしゃべれるためにも、その程度の研究でいいのか、と。

いずれにしても、しかし、ここではたんに若い口からいわせること、それだけが重要なんですよね。とすると、ここでいってきたことの純化した表現ですよね。たんに「あたらしい」というだけで価値がある。生物学的に若いというだけの口からでてくるというだけで、実質となんら関係なく価値がでてくる。商品化した言説の極北。かれらは一貫性もなにもかかわりなく、その都度、支配集団のいってほしいことをいいます。批判や疑義がわきおこったら、それをたたきつぶす役割です。これも実質的に説得力がなくてもいい。どんなに正当性のある批判でも、それに対して著名人が難癖をつけて、正当性に瑕疵があるかのようにみせかけられれば役割をはたしたことになる。あるいは、深刻な問題を深刻でないかのように、本質でない問題を本質であるかのように、ただ戦略的な筋に沿って語ることだけが問題なのです。そしてそこに、膨大な資金が投入され、お金がまわるシステムが構築されている。ブルシット・ジョブの構造がここにもみいだせるようにおもいます。

ブルシット知識人が、みずからむなしいと感じているかどうかはわかりません。もしそのような感性があったら、そういう役回りには耐えられないかもしれません。ですが、かれらがブルシットな存在であること、無意味であるばかりか有害である存在であることはたしかです。高齢者は切腹せよ、なんて放言してはばからないわけですから。

──だから、「若づくり」にまどわされてはならない、と強調されているんですね。

酒井 そう、「若づくり」に幻惑されない、ということは「このくり返しの地獄を脱却すること」の第一歩だとおもうのです。ただ、それは、なぜ3・11以降をめぐってこうなったかをめぐる応酬すらない、いまの保守化のはて、順応のはてに衰弱をきわめた日本語圏には、すくなくとも長期にわたってむずかしいかもしれません。例外は、もちろんいくつかあります。

でも、2010年代の日本の趨勢は、基本的に、コロナ禍ですこし足踏みをしたとおもいきや、ふたたび順調に2010年代のパラダイムの延長上で、内向と保守化をより深めているようにみえます。もはや右翼どうしの争いになりはててしまった代表制レベルでの「政治」は、この趨勢のひとつの帰結ですよね。本書を公刊してすこしたちますが、そこで示したような見解がいまの日本においてまったく孤立したものであることはますます痛感しています。でも、まあわれわれは独立愚連隊ですからね、いまの日本語圏で孤立しているということはむしろ誇らしいと、著者は決然と言い放つ、と。

──オチがついたということで。

酒井 オチじゃなくてマジです(笑)

(了)

著者紹介

酒井隆史

1965年生まれ.大阪府立大学教授.専門は社会思想,都市史.

著書に,『賢人と奴隷とバカ』(亜紀書房),『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書),『完全版 自由論』(河出文庫),『暴力の哲学』(河出文庫),『通天閣 新・日本資本主義発達史』(青土社)など.

訳書に,デヴィッド・グレーバー+デヴィッド・ウェングロウ『万物の黎明』(光文社),デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』(共訳,岩波書店),『官僚制のユートピア』(以文社),『負債論』(共訳,以文社),ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』(洛北出版)など.

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第3回]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/05/JO-Paris-2024.jpg)