【連載/最終回】

誰がパリ五輪に抵抗しているのか ?

Qui luttent contre les Jeux Olympiques 2024 de Paris ?

佐々木夏子

最終回:ラディカルエコロジー

ZADISTE(男性・女性名詞):

環境にとって有害となりうる整備計画に反対するため、ZAD(守るべき土地)を占拠する活動家

——プチ・ロベール2016年版

1.

1990年代末から2000年代にかけて反グローバリゼーション運動を代表する論客かつ活動家だったナオミ・クラインは、2009年11月に「コペンハーゲン:大人になったシアトル(Copenhagen: Seattle Grows Up)」と題された論考を米『ネイション』誌に発表している。「コペンハーゲン」とは同地での開催が目前(2009年12月)に迫っていた「COP15」こと、第15回気候変動枠組条約締約国会議のことである。「シアトル」とは1999年の第3回WTO閣僚会議、というよりはのちに「シアトルの戦い」と呼ばれる、会議を中止に追い込んだ抗議活動のことだ。

クラインはこう書いている。

コペンハーゲンの動員には、確かにシアトルに似た性質がある。広範な団体の集結。展開される戦術の多様性。それに途上国政府は、活動家たちの要求をサミットに持ち込む準備ができている。けれどもコペンハーゲンは単なるシアトルのやり直しではない。そうではなく、前進するプレートテクトニクスが向きを変え、前の時代に蓄えられた力の上に運動を作るだけでなく、失敗からも学習しているように感じられるのだ。(中略)活動の目的はシアトルのようにサミットを中止に追い込むことではない。サミットを開かれたものとし、「私たちのアジェンダを、下からのアジェンダを、気候正義のアジェンダを、偽の解決策ではなく真の解決策のアジェンダを語る空間」へと変容させることなのだ。「COP15は私たちのための1日となるだろう。」*1

14年後の現在にこのテクストを読む私たちは、COP15が「私たちのための1日」とならなかったのを知っている。コペンハーゲン合意は骨抜きにされ、集結した多くの活動家たちは12月のデンマークで長時間身柄を拘束されたのち千人単位で逮捕された。会議の一ヶ月前にクラインが寄せた甘い期待は、ものの見事に打ち砕かれている。コペンハーゲン以降に開催されたCOPの中では、2015年のパリ協定については評価が分かれるだろう 。けれどもその後も毎年開催されているCOPに「偽の解決策ではなく真の解決策」が期待されることは、いまではほとんどなくなっている。

それでもクラインのこの短いテクストは、2000年代から10年代にかけて「プレートテクトニクスが向きを変え」たのを早い段階で示している点において重要である。「サミットホッピング」と揶揄されたこともあった、反グローバリゼーション運動の大規模な動員は、COP15の前年、北海道洞爺湖サミットをもって最後となっている。2009年にG8サミット議長国のイタリアで発生した地震の影響もあるだろうが *2 、とにかく気候国際会議で大規模な動員が初めてみられた年にG8サミットでの動員がストップしたのである。これは偶然だろうか?

ナオミ・クライン自身、2014年に『これがすべてを変える』を刊行して執筆活動の領域を気候変動に移した。クラインを含むシアトルの若者たちが大人になっていったのは、大気中二酸化炭素濃度が368.8ppmから387.9ppmへと急増していった時期にあたる *3。そしてこの間地球上に住むほとんど誰もが、惑星が暑く/熱くなっていくのを体感した。氷河が溶け、湖が涸れ、ハリケーンは巨大化し、コアラが丸焼きになる。ノーベル化学賞受賞者、パウル・クルッツェンが2000年に提唱した「人新世(アンソロポセン)」という新しい地質年代は、2010年代に入って人文系の知的概念として一気に普及した。

政治的関心における「プレートテクトニクスの方向転換」が社会・経済から気候へと、世界でもっとも急速に向きを変えた地域はヨーロッパであろう。二酸化炭素排出量が多い、ということは削減の余地も大きい地域で、気候への関心が高まるのは理に適っている。EUの一人当たり排出量はマダガスカルの数十倍である。経済力と一人当たり排出量は、基本的に正比例の関係にある。貧しければ貧しいほど、温暖化の原因への関与は低い。そして地球上の貧しい国の多くは、温暖化の弊害を真っ先に被る低緯度地帯に集中している。ここにグローバルジャスティス運動との連続性がある。

けれども高GDP諸国の中では、ヨーロッパの二酸化炭素排出量は相対的に少ない方である。ヨーロッパより一人当たり二酸化炭素排出量が多い国には、産油国(サウジアラビア、クェート、ロシア)、削減政策が停滞している国(日本、韓国、台湾)、その複合型(アメリカ、カナダ、オーストラリア)がある。その中でも人口が大きいため総排出量も多くなるアメリカ(世界二位)や日本(世界五位)では、いまだに人為的気候変動を信じる・信じないのレベルで議論が交わされているが、こうした言論状況はヨーロッパのそれとは大きく異なる。

2017年にBBCが人為的気候変動否定論者(英語では単に「denier」と呼ばれる)に正当な発言機会を与えたことが激しい批判を浴び、その後BBCは方針を転換した *4 。この件をもってして、ヨーロッパにおいて人為的気候変動否定論は陰謀論と同じ扱いになった、と言ってよい。この時期のアメリカの大統領は、パリ協定離脱を決行したドナルド・トランプである。日本では、アメリカがパリ協定に復帰した後でも、大手出版社から『「脱炭素」は嘘だらけ』*5 やら『地球温暖化 「CO2犯人説」の大嘘』*6 といった本が刊行され、しかもベストセラーリストに入っているのだから、状況はアメリカとさほど変わらない。あるいは「グリーン・ニューディール」7 を推進するような勢力が日本に不在であることを考えると、ある面ではアメリカよりも状況は立ち遅れているのかもしれない。原子力事故もこうした状況の一因となっているのだろうが、本稿ではそこまで立ち入った分析はできない。とにかくヨーロッパでは気候変動への関心が日本よりもずっと高く、一般的に若ければ若いほどその傾向が強いことを、グレタ・トゥーンベリの名を出すことで足早に確認しておきたい。

こうした大きな文脈においてフランスでは、気候変動への社会運動は広がりを見せるだけでなく戦闘性も高まっている。フランス北西部のノートル=ダム=デ=ランドという小村における、空港建設計画への反対運動が勝利を収めたこともあり、「自律主義のエコロジー化、エコロジーの自律主義化」へと、あるテクスト *8 が分析するような事態が進行している。自律主義(autonome)とは、その起源 *9 はさておき、現在のフランスではほぼアナキズムの下位概念といってよい。

21世紀初頭のフランスで、黒(アナキズム/自律主義)と緑(エコロジー)が混ざってZADが生まれた。元々ZADとは、長期整備区域と日本語に訳される「Zone d’aménagement différé」という行政用語の略語である。ノートル=ダム=デ=ランドの空港計画反対者たちはこの略語を流用するかたちで、「守るべき土地」という意味になる「Zone à défendre」という新語を生み出した。現在、ラルース仏語辞典(電子版)で「ZAD」と引くと出てくるのは、長期整備区域ではなく「守るべき土地」の説明の方であり、用語のレベルでもすでに逆転している。簡潔にして要を得た説明になっているので、ここにそのまま訳出しよう:

不要で、巨額の費用がかかり、環境および地元の住民にとって有害となる可能性があると考えられる整備計画に反対するため、活動家たちによって占拠される空間。農村部にあることが多い。(この語法は、長期整備区域[Zone à aménagement différé]の略語ZADの流用である)。

ZADの第一の定義とは「活動家たちによって占拠される空間」であるということだ。ある土地は占拠されてはじめてZADとなる。一例を挙げると、パリの北、ヴァル=ドワーズ県のゴネスという自治体には農地が広がっている。それをつぶし、中国資本(大連万達グループ)が中心となって人口スキー場を含む巨大複合センター、EuropaCityを建設する計画が立ち上がった。陳情・署名・裁判などを地道に進めてきた反対運動に、(「自律主義者」などの)戦闘性の高い勢力が合流する。そして2021年2月の厳寒期、彼ら・彼女らが畑のど真ん中に小屋を建て、共同で寝泊まりする占拠闘争を開始した。その時をもってして、ゴネスの闘争は公式にZADとなった*10 のである。

要は占拠闘争が行われないのにZADを名乗ることは「できない」のだ。これにはノートル=ダム=デ=ランドの空港建設計画反対運動が、占拠戦術を明言した時にZADを称するようになった、という歴史的経緯がかかわっている。建設予定地・近辺の農家を中心とし、ノートル=ダム=デ=ランドの空港建設反対運動が「空港の影響を受ける農家を守る会(Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport)」を結成したのは1972年のことである。その後、数十年にわたる反対運動を経た2008年、「抵抗する住民たち(habitant·es qui résistent )」の名義で「長期整備区域(Zone à aménagement différé)」の占拠を訴える呼びかけが発表される。翌2009年(COP15の年だ)にフランス初の「気候アクションキャンプ(Camp for Climate Action)」*11 がノートル=ダム=デ=ランドで開かれ、参加者の一部が前年の呼びかけに応えて同地に住み続けることを決めた。フランス初の「ZAD = 守るべき土地(Zone à défendre)」がこうして誕生した。

スクウォットの延長にあるZADの占拠戦術は、戦闘性の高い、ほぼ全生活を闘争にコミットさせる構成員がいなければ実行不可能である。つまり占拠戦術の採用で闘争の強度は一気に高まる。実は都市部に近いZADでは「たまに来て寝泊まりする」というゆるいコミットメントも可能だが、ノートル=ダム=デ=ランドの「ザディスト」たちの生活はそんな悠長なものではない。ここのZADの自律性の強度を支えたのは、そこで営まれる生産生活である。パン、牛乳、卵、野菜、薬草から住居、倉庫、図書室にラジオ、ウェブサイト、書物まで。資本や国家からの自律の実践、あるいはそこまで辿り着くのはなかなか難しくても、そのような指向がZADをZADたらしめている。デヴィッド・グレーバーはチアパスのサパティスタ民族解放やロジャヴァの民主的連邦主義とノートル=ダム=デ=ランドのZADを比較して「ずっと小規模な経験ではあるが、ヨーロッパのど真ん中でも自律的空間を生みだせることを教えてくれた」*12 と述べている。

ZADの第二の定義は、環境破壊に対する闘争であるということだ。この側面を欠いた自律主義的占拠がZADを名乗ることはなく、その場合はスクウォットと呼ばれることが普通だ。各地のZADやスクウォットは往々にしてつながっていて人の行き来も活発だが、ZADの多くは戦術の多様性を採用するので、そこからスクウォットと呼ばれる空間との社会学的差異が発生する。ZADには政治家、組合、非政府組織、研究者それにもちろん一般の市民まで、多種多様な属性の人々がさまざまな形で出入りする。その「問題」がノートル=ダム=デ=ランドで露骨に表出し、「コンポジシオン(composition=構成)」という概念がさかんに論じられるようになった。その点についてここでは踏み込まない。

ラルース仏語辞典は「不要で、巨額の費用がかかり、環境(…)にとって有害となる可能性がある整備計画に反対するため、活動家たちによって占拠される空間」とZADを定義していた。さて「あらゆる場所にZADを(ZAD partout !)」のスローガンが最高潮にあった2010年代後半、「不要で、巨額の費用がかかり、環境(…)にとって有害となる」公共事業を不可避的にともなう計画がパリで進行していた。オリンピックの招致である。

2.

あらためて確認しておこう。オリンピックとは一万人以上のアスリート、ボランティアや警備を含めるとその数十倍となる大会スタッフ、数万人のメディア関係者、そして数百万の観客を、短期間に一都市に集めるメディアイベントである。このような特殊な機会に要求される施設は、平時に都市が必要とするインフラとは根本的に異なる。この明白な大前提を美化するため、21世紀に入ってから「レガシー」というレトリックがさかんに用いられようになった。

2020/21年東京オリンピックのための新国立競技場のような、オリンピック規模のイベントでもなければどうしても持て余してしまうレガシーは「白い巨像」と呼ばれている。その存在は2004年のアテネ大会後に一気に表面化した。アテネ以前の大会に白い巨像が確認されなかったわけではない。しかし2016年に公開されたギリシア人映画監督Sofia Exarchouのデビュー作『Park』(日本未公開)が映す、アテネの都市にちらばる廃墟となったスポーツ施設の規模は空前絶後のものであった。オリンピックを推進する勢力は、小国ギリシアの特殊性をあげつらう。しかし程度の差こそあれ、白い巨像の出現しないオリンピックは、上述の理由のため原理的に存在しえない。アテネであれ、東京であれ。誰にでもわかるその構造的な原因は、イベントの規模である。そして大会の規模を縮小するインセンティブは、今のところIOCに確認されていない。

パリ大会はこうした批判を織り込み、これまでとはまったく異なる模範的な大会である、と主張している。アテネやリオや東京と一緒にしてくれるな、といった強い表現を表立って使用することはないが、つまりはそういうことである。パリ五輪組織委のこうした態度に過去大会の関係者は抗議してもよさそうなものだが、脛に傷もつ身 *13 としては黙っているしかないのだろう。

確かに、1998年のサッカーW杯を機に建設されたスタッド・ド・フランスをメイン会場にするなど、パリ五輪では既存設備の活用が目立つ。組織委が馬鹿の一つ覚えのように繰り返す「大会会場の95%は既存の施設」との謳い文句は、まったく根拠を欠いているわけではない。けれどもここに大きな欺瞞があるのもまた確かである。

ある国がオリンピック招致を決定する、最大にしてほとんど唯一と言っていい動機は、経済効果である。必ず膨らむ大会予算の補填には必ず公的資金が注入されるので、一国全体で見れば経済効果はむしろマイナスである。その事実が周知されるようになったからこそ、オリンピックの開催を希望する都市は減少の一途を辿っている。「オリンピックが金もうけの機会となることなど断じてありえない」とのミット・ロムニー元マサチューセッツ州知事の発言を思い出そう(本連載第1回参照)。しかしそれは、オリンピックで儲かる人などいない、という意味にはならない。

米政治学者ジュールズ・ボイコフはオリンピックに特徴的な経済を「トリクルアップ」と呼んでいる。一言でいうと「IOCや揺るぎない地位にある政治・経済エリートのような、すでに十分恵まれている存在に向かい金が上方に流れる」*14 ことである。人口に膾炙した日本語に換言すれば「利権の祭典」となるだろう。

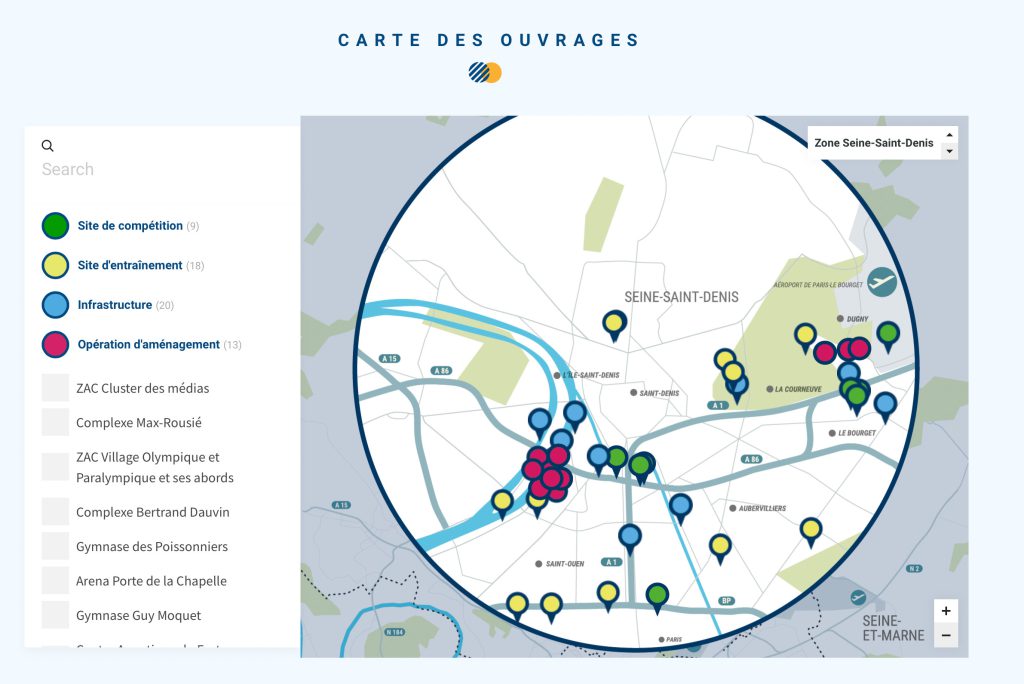

では会場の95%を既存施設とする大会で、トリクルアップ経済はどのような姿をとるのか? パリ五輪では、組織委員会とは別にオリンピック会場建設公社(SOLIDEO)が設立された。これは2012年ロンドン大会のオリンピック提供庁(Olympic Delivery Authority)に範をとった「レガシー創造」に特化した団体であり、総予算44億ユーロ(約7000億円)の9割以上が公共支出となっている。SOLIDEOの公式ウェブサイトを見ると、62件ものオリンピック関連工事があり内29件でSOLIDEOが建築主となっているのがわかる *15 。これだけの数の工事があるのに「95%が既存施設」とはどういうことか?

同サイトの「建設地図(carte des ouvrages)」のページを見てみよう。地図の中の点は大会会場(緑)、練習施設(黄)、インフラ(青)、整備工事(赤)に色分けされている。その内、大会会場となる緑色の点はわずか9であり、4つの区分の中で最小となっている。他の内訳は練習施設が18、インフラが20、整備工事が13である。本連載第4回で詳述したプレイエル地区高速道路インターチェンジ(IC)はインフラ、メディア村は整備工事に分類されている。パリ五輪組織委が「会場の95%が既存施設」と繰り返す時、大会会場に分類されない黄・青・赤に色分けされた計49件の工事は含まれていないのである。

次に、この地図の黄色で表されている「練習施設」を見てみよう。その中でも3000万ユーロと予算規模が大きいのが、パリ郊外「オーベルヴィリエ城塞アクアティックセンター」である。オリンピック会場となるサン=ドニ市のオリンピックアクアティックセンターほどではないものの、地域住民のための一般的な水泳施設よりもはるかに大がかりなものであり、将来的に採算の取れない白い巨像となる可能性は高い。そしてその建設のため、オーベルヴィリエ市とパンタン市にまたがる労働者菜園の一部が破壊されるため、パリ五輪関連工事の中で最大の反対運動が起こった。そこでZADの戦術が採用され、オーベルヴィリエの労働者菜園防衛闘争は「守るべき菜園(Jardins à défendre)」を略してJADと称するようになったのである。

3.

見方を変えれば、2020年にオーベルヴィリエで菜園破壊に反対する運動が起こるまで、「あらゆる場所にZADを!」の声がパリ五輪に向かうことはなかった、ということである。ペルーで開かれた第131回IOC総会で、24年大会の開催都市にパリが選ばれたのは2017年9月であった。ノートル=ダム=デ=ランドの空港建設計画の中止が発表されるのはその半年後の2018年1月で、つまりパリ五輪の招致活動はZADがもっとも盛り上がっている時期に進められていたのである。ZADの盛り上がりとともにフランスで急速に普及した概念に「不要かつ押し付けられた大規模計画(Grand Projet Inutile et Imposé)」というものがあり、GPIIと略される。ノートル=ダム=デ=ランドに建設が計画された空港がその典型であるわけだが、この概念はあらゆる無駄な公共工事に適用可能である。コペンハーゲンのCOP15での国際的動員が何の成果も出さなかったあと、フランスのエコロジストたちはいま自分のいる場所で姿の見える具体的な敵と戦う方針にどんどん舵を切っていった。グローバルな指向はこの時期急速に求心力を失い、GPIIに対する「地域闘争(luttes locales)」の磁場が人々を引き寄せるようになったのだ。「あらゆる場所にZADを!」を合言葉に。

オリンピックがGPIIの温床であることの説明は不要であろう。しかしフランスの政治動員が地域闘争へと向かう中、この二つはなかなか結びつかなかった。まったく接点がなかった、と書いては嘘になるので、先述のゴネスのEuropaCity反対運動とパリ五輪反対グループの間にあった連帯について記しておきたい。本連載第3回で言及した『2024年パリ五輪:奇跡か蜃気楼か?(Paris JO 2024 : miracle ou mirage ?)』という本への、ゴネスでの運動の主導者、ベルナール・ルーの寄稿はその表れである。オリンピックをGPIIと捉える視点は、招致段階から確かに存在していた。しかしある時期まではきわめて限定的だった。

転機はコロナウイルスが猛威を振るう最中に訪れる。2020年夏にロックダウンが徐々に解除され「コロナ以前の世界」の回帰が見えてきた頃、地域闘争の同時多発行動を起こそうという呼びかけがノートル=ダム=デ=ランドから発せられた。第二次世界大戦中にナチスへの抵抗を訴えた呼びかけにちなみ6月17日という日付が選ばれ、「世界の再汚染に抗う行動(agir contre la réintoxication du monde)」を名乗る同時行動の「第一波」となった。この日フランス各地で、50以上のデモ、集会、工事現場の妨害などが行われた。

その後数ヶ月おきの「17日」に同時行動が計画され、2021年9月17日の「第四波」までこの試みは続いた。その「第二波」に当たる2020年11月17日に、オリンピック関連施設を訪れる「有毒ツアー(Toxic Tour)」がパリ郊外サン=ドニ市とサン=トゥアン市で敢行された。これがパリ五輪をGPIIと捉えるエコロジストによる、初の具体的な動員となった。「17日行動」のウェブサイトでは「2024年オリンピックに反対してセーヌ=サン=ドニで行われた『有毒ツアー』では、約100名が集まって、インフラによって荒廃した会場予定地をたどった。呼びかけ文にはセーヌ=サン=ドニおよび近辺の23の賛同団体が署名している」*16 と紹介されている。

基本的にパリ五輪周辺の動員は2023年現在までこの流れにあり、エコロジストが中心となっている。住宅共同組合(ロンドン)、ファベーラ(リオ)、公園の野宿者(東京)が大きな争点となり、住まいを失った当事者が運動を牽引することもあったパリ以前の反五輪運動からの変化がそこには見出されるだろう。パリ五輪でも、選手村建設地にあった移民労働者のための住宅施設で強制退去が執行された。しかしこの件をきっかけとして、パリ五輪反対運動の組織化が進むことはなかったのである。そこに着目し、フランスでオリンピックに反対しているのは白人中産階級のエコロジストである、と批判的に論じることも可能かもしれない。しかしその背景にあるのは、政治的動員が経済から気候に移行している、というCOP15にまで遡って本稿で確認したマクロな文脈なのである。

話を2020年11月17日に戻そう。ノートル=ダム=デ=ランド発の呼びかけに応答し、11月17日行動の一環としてサン=ドニ市でオリンピック災害有毒ツアーが行われ、それをもってしてSaccage 2024というコレクティブが誕生した。Saccageという語のニュアンスを他言語に訳すのはことのほか難しいのだが、とりあえず「無茶苦茶に破壊する/台無しにする」といった意味合いとして示しておこう。Saccage 2024は「複数のコレクティブのコレクティブ」として開始し、当初のコンポジシオンは以下であった。プレイエルICやメディア村といったオリンピック関連工事に個別に反対する地域闘争グループ。2019年になってフランスで急速に勢力を拡大した、エクスティンクション・レベリオン*17 やユース・フォー・クライメート *18 といった国際的に展開する気候運動の地域支部。そして招致段階からパリ五輪に反対していたグループ。個別の地域闘争の担い手がオリンピックの開催自体には反対しない「どうせやるなら派」であることは、本連載第4回で確認した。そのためこのコンポジシオンは当初から目的を共有しておらず、共闘には無理があったのである。はたしてコレクティブ誕生後まもなくして、内部で激しい論争が繰り広げられることになった。

その後の紆余曲折を経て、Saccage 2024のメンバーは2023年になると「コレクティブ結成当初はオリンピックそのものではなく、あくまで個別のインフラに反対していたのだが、2022年5月に行われた反オリンピック国際集会によってオリンピックそのものに反対する方針が固まった」*19 との公式見解をメディアに表明している。言い換えれば、20年秋から22年春にかけてまで「どうせやるなら派」は内部で影響力を持っていたのだ。そのことは、外圧の力を借りなければパリ五輪反対派はコレクティブ内でコンセンサスを得られなかった、ということでもある(反オリンピック国際集会については本連載「番外編」参照)。2023年現在、Saccage 2024の活動に「どうせやるなら派」は参加しなくなっている。

さて、オーベルヴィリエの労働者菜園がJADとなったのはこの間のことである。防衛闘争の中心人物となった菜園利用者、ドロレス・ミジャトビッチが2020年末に結成直後のSaccage 2024に合流する。2021年に入ると、Saccage 2024のエネルギーのほとんどが菜園の占拠に向けて注ぎ込まれるようになった。そしてオーベルヴィリエの労働者菜園は、オリンピック開発絡みの唯一のZADとなったのである。

4.

なぜ「オリンピックZAD」はオーベルヴィリエの菜園だけに生まれたのか?

タイミングと場所、という非政治的な要因も大きい。たとえばプレイエル地区の高速道路IC建設現場に、小屋を作って寝泊まりするのは無理である。「あらゆる場所にZADを!」とは言うが、人や車の往来の激しい都市空間を占拠してZADを作ることはできない。対してオーベルヴィリエの労働者菜園は、地下鉄7番線オーベルヴィリエ要塞駅から徒歩1分の距離にある7ヘクタールにおよぶ菜園で、交通の便はすこぶるよい。また菜園であるから当然水道が通っていて、寝泊まりに耐えられないこともない物置小屋もあり「キャンプ」に適していた。ガスボンベを持ち込んでキッチンを、大鋸屑を持ち込んで「バイオトイレ」を作れば、JADで生活を始められる。

タイミングについては、フランスにおけるCOVID-19のワクチン接種の開始とJADの立ち上げがほぼ同時期となったのは、まったくの偶然であった。けれども菜園占拠の必要性がもっと早く、ワクチン普及前に差し迫っていたなら、はたしてどうなっていたことか。またワクチンを考慮の外においても、JADの計画が具体的になっていったのが春から夏にかけてだったことも無視できない。厳寒期に決行された上述のゴネスのZADでは、寒さが大きな問題となっていたのである。

しかし立地とタイミングが揃えばZADの一丁あがり、というわけではもちろんない。ZADのような自律主義的戦術は、それを育むコンポジシオンの存在によってはじめて可能となる。

オーベルヴィリエの菜園の破壊は、防衛のために集ったコンポジシオン全体によってオリンピックと結びつけて考えられていたわけではない。さらに言えば、JADが公的にオリンピックを敵として名指すことも、そもそもプールの建設に反対することも最後までなかったのである。それは、菜園を破壊した場所に作られる施設が、プールではなく付属施設のソラリウム(日光浴室)だったためである。そのため菜園防衛闘争は、菜園を潰した場所に予定されている施設を除外するよう、建設計画の撤回ではなく修正を求めたのである。その要求の妥当性・有効性は、JADの強制退去後に法廷で示された。

JADの終わりには2021年9月2日という明確な日付がある。この日の早朝、警察が来て強制退去となり、寝泊まりしていた数名の「ジャディスト」たちが逮捕された。その数時間後に菜園にブルドーザーが突入し、イチジクの木を根こそぎにしている。

JAD、つまり菜園の占拠はこの時に終わったが、しかしそれをもってして防衛闘争も終わったわけではなかった。工事のための菜園の破壊は2021年秋以降に進行していったが、ドロレス・ミジャトビッチを始めとする「元ジャディスト」たちは諦めなかった。旧菜園にコンクリートが流し込まれ、取り返しがつかなくなる寸前のギリギリのタイミングとなる2022年2月10日、パリ行政控訴院が工事計画の見直しと菜園の復旧を命じたのである。ブルドーザーが土壌をしっちゃかめっちゃかに掘り返した後のことだった。

この勝利はもちろん重要である。けれども批判をソラリウムに絞れば、プール建設を足掛かりとするこの地域のジェントリフィケーションを批判する回路は失われる。そしてオリンピックをGPII生産マシーンととらえ、他所の「オリンピック被災地」と連帯することもできなくなる。

菜園防衛闘争のカッコ付きの「勝利」は、行政との妥協点を見つけてそこを突いていく、現実的な方法が持つ一定の有効性を示した。それは射程の限定という代償を伴う。けれどもそのような路線を採用しても、JADでオリンピック批判が封じられることはなかった。その点において「オリンピック反対」と書かれた横断幕の持ち込みすら激しく批判した、メディア村やプレイエルICへの反対運動との違いは明白である。その差異をはっきり示したのが、2021年の国際オリンピックデー(6月23日)にJADで行われた「ノーリンピックデー」のイベントである。その呼びかけ文では、同日に新宿で予定されていた反東京五輪デモ、IOCの本部があるローザンヌ他世界各地で予定されていた反北京五輪デモとの連帯が強調されている*20 。当日は、朝には日本語を話す「ジャディスト」たちが東京のデモにオンライン参加(遠隔スピーチ)し、昼にはフランスと世界各地のオリンピックの問題について、夜には東京五輪と原子力災害との関係が話し合われた。JADはこのようなイベントが可能となった、初のパリ五輪がらみの地域闘争だったのである。

つまり戦術のラディカリズム(=占拠)とコンポジシオンのラディカリズムの間に発生する正のフィードバックによって、ラディカルな主張(=オリンピック廃止)も受け入れられるようになる、という単純な話である。JADが始まる前、「菜園さえそのままにしてくれるなら、オリンピックなんてどうでもいい」とある菜園利用者が私に言ったことがある。仮にこうした主張が「指令語(mot d’ordre)」として強制されていたなら、おそらくJADは不可能だっただろう。そしてそれはそっくりそのまま、メディア村建設予定地にZADができなかった理由ともなっている。ノートル=ダム=デ=ランドのZADがそうであったように、JADは「意見の異なる人々が相互に依存しているコレクティブ」*21

であった。対してメディア村反対運動では、オーガナイザーの意に反する横断幕を持ち込めば激しく非難された。ZADのような自律主義的戦術を生むコンポジシオンもあれば、そうでないものもある。

そしてオーベルヴィリエで一夏を過ごした「ジャディスト」たちの中からは、JADでオリンピックの問題を知り、その後Saccage 2024に合流して精力的に活動するようになる人々も出てきた。反五輪運動の観点からすれば、これこそがJADの残した最大の「レガシー」となるだろう。

5.

あるいはGPII批判がオリンピックに向かうのは、単なる時間の問題に過ぎなかったのかもしれない。その論を支える動きがごく最近になって、26年冬季五輪を控えるイタリアから出てきた。

イタリアではアルプスの麓ピエモンテ州に、アルプス山脈を穿ち57km(!)に及ぶトンネルを貫通させ、州都トリノとフランスのリヨンを高速鉄道で結ぼうという「不要かつ押し付けられた大規模計画」が1990年代から存在している。田中角栄もビックリのこの無謀なGPIIには、90年代からスーザ渓谷の住民が反対していた。シンプルにNO TAV(高速鉄道反対)と称するこの運動はその後、「人里離れた山岳地帯から、イタリアにおけるここ数年の政治的異議申し立てのテンポを決定づけ」*22

と題された年代記によれば、トリノの政治運動とスーザ渓谷での反対運動が結びついたのは1999年から2001年にかけてのことである。しかし2006年トリノ冬季五輪会場の80%がスーザ渓谷だったため、この時期イタリア政府は「オリンピック休戦」を必要とし、工事計画は停滞した。そのためNO TAV運動がイタリア全土に広がり、フランスにまで届くようになるのは2000年代半ばとなる。

そのスーザ渓谷で2023年7月8日から9日にかけて、ミラノ・コルティナ冬季五輪に反対する初のキャンプが企画されたのである。「TAV−オリンピック:ゲームは行われない」と大きく書かれたキャンプの告知ビラには、2010年代にイタリアのあらゆる場所で見られたNO TAVのロゴが映っている。

La Mauvaise Troupeによる力作年代記が示すとおり、フランスとイタリアの地域闘争の間の風通しはすこぶる良い。パリの2年後にミラノで冬季五輪が開かれるのに、フランスとイタリアの五輪反対派の間で連帯が生まれないと考える方がよっぽど難しいだろう。確かにノートル=ダム=デ=ランドとスーザ渓谷の間で見られたような、持続的な深い交流がパリとミラノの反五輪勢力の間に生まれることはなかった。けれどもパリ五輪の前に短期集中的にエネルギーが混ざり合って、大きな火花が散る可能性は決して小さくない。

イタリア人はほぼ確実に、オリンピックの開会式前にパリにやってくる。ところで2030年の冬季五輪開催都市は、おそらくパリ五輪直前の2024年7月に、パリで開催されるIOC総会で正式に決定されるはずだ。ちょうど21年7月に東京で開かれたIOC総会で、32年大会の開催都市がブリスベンに決まったように。

もしも札幌が30年冬季五輪開催都市になるなら、日本からパリまで来て、フランスやイタリアの同志たちとともにIOCに抗議する意義は大いにあるのではないだろうか?もちろんIOCはあからさまに札幌を嫌がっているので、他に有力な都市が出てくればそちらに鞍替えするだろう。しかし地元の政治家が30年大会に乗り気な都市は、いまだに札幌の他には世界中どこにもないのである。

札幌に押し付けられるか、スイスやスウェーデンあたりからIOCに救いの手が差し伸べられるか、はたまたもう一度北京でやって当座を凌ぐことになるか。これから一年ではっきりする。34年大会についてはアメリカオリンピック委員会がソルトレークシティを推しているので、IOCはさほど心配していないことにも注意が必要だ。つまり現時点で実存的危機に陥っているのはあくまで30年大会なのであり、それゆえ冬季五輪の存廃まで視野に入れた議論はこれから一年が勝負なのである。

一年後、思いを共にする同志がパリに来れば必ず歓迎される。世界の反五輪派を迎える基金立ち上げの話も現在パリで持ち上がっていることを記して、図らずとも2年近くに及んでしまった本連載を締めくくることにする。

注

- https://www.thenation.com/article/archive/copenhagen-seattle-grows/ ↩︎

- 当初はサルデーニャ島がサミット開催地に予定されていたが、復興支援取り付けのために被災地ラクイラでの開催に急遽変更された。 ↩︎

- 『リベラシオン』の以下のリンクに日付(月単位)を入力すると、その月の大気中二酸化炭素濃度を教えてくれる: https://www.liberation.fr/environnement/climat/dereglement-climatique-en-quelle-ppm-etes-vous-nee-et-pourquoi-cest-important-20221114_7LFWJD4BBZHJ5DYDQPV2V7VGKA/ ↩︎

- 2017年8月にBBCラジオ4が気候変動否定論者である保守党の政治家ナイジェル・ローソンに行ったインタビューが激しい批判を浴び、以後否定論者に正当な発言機会を与えないことを規定する内部ガイドラインが2018年9月に発せられた。 ↩︎

- 杉山大志『「脱炭素」は噓だらけ』産経新聞出版、2021年 ↩︎

- 丸山茂徳、川島博之、掛谷英紀、有馬純ほか『地球温暖化「CO2犯人説」の大嘘』宝島社新書、2023年 ↩︎

- アメリカの民主党が推進する、環境分野への集中・大型投資政策。バイデン政権は2兆ドルを提案した。 ↩︎

- https://paris-luttes.info/ecologisation-des-totos-16159 ↩︎

- 直接の起源として一般に認識されているのは、イタリアの共産主義者のアウトノミア運動である。 ↩︎

- ゴネスのZADでは、100名あまりの「ザディスト」が小屋の建設を行い占拠を開始した2021年2月7日に「ZAD設立宣言」のビデオをソーシャルメディアで流している。 ↩︎

- 「カウンターサミット」に範をとって2006年にイギリスで開始したキャンプ。2010年まで続いた。 ↩︎

- David Graeber, ‘Préface’ dans Jade Lindgaard (dir.), Éloge des mauvaises herbes, Les liens qui libèrent, 2018, p.12 ↩︎

- リオデジャネイロ大会では組織委員長(カルロス・ヌズマン)、東京大会では組織委員会理事(高橋治之)が有罪判決を受けている。 ↩︎

- https://jacobin.com/2021/07/olympics-politics-working-class-international-elite-sports ↩︎

- https://projets.ouvrages-olympiques.fr/ ↩︎

- https://agir17.noblogs.org/post/2020/11/17/retour-sur-les-actions-du-17-novembre/ ↩︎

- イギリス発の逮捕を前提とする非暴力直接行動・市民的不服従を行う気候運動。 ↩︎

- グレタ・トゥーンベリの学校ストライキに賛同する若者の気候運動。 ↩︎

- https://www.revue-projet.com/articles/2023-06-hervieu-leger-les-jo-ne-peuvent-pas-etre-verts/11150 ↩︎

- https://paris-luttes.info/le-23-juin-journee-noympique-aux-15139 ↩︎

- Jade Lindgaard, ‘Introduction : Pour la ZAD et tous ses mondes’, dans Jade Lindgaard (dir.), Éloge des mauvaises herbes, Les liens qui libèrent, 2018, p.24. ↩︎

- 不可視委員会『われわれの友へ』HAPAX訳、夜光社、2016年、p.191[mfn]るまでに成長する。La Mauvaise Trouveを名乗るフランスのコレクティブによる『二里物語:ノートル=ダム=デ=ランドのZADとスーザ渓谷のNO TAV闘争の交錯する歴史(Contrées : Histoires croisées de la zad de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte No TAV dans le Val Susa)』[mfn](注23)http://www.lyber-eclat.net/livres/contrees/ ↩︎

著者紹介

佐々木夏子(ささき なつこ)

翻訳業。2007年よりフランス在住。立教大学大学院文学研究科博士前期課程修了。訳書にエリザベス・ラッシュ『海がやってくる――気候変動によってアメリカ沿岸部では何が起きているのか』(河出書房新社、2021年)、共訳書にデヴィッド・グレーバー『負債論――貨幣と暴力の5000年』(以文社、2016年)など。