ふたたび都市を争点とするために

「惑星都市理論」についての注解

第3回

林 凌 × 平田周 × 仙波希望

Progress in Human Geography(「千のCEO」の掲載号)

プラネタリー・アーバニゼーションと関係的地理学

仙波 さて、本日2人目のゲストとして林凌(はやし・りょう)さんをお招きします。まずは最初のゲストである北川さんの議論と接続する意図を込め、本書に掲載された北川さんの論文からの一節を引用させていただきます。

「新型コロナウイルスの拡大のためにロックダウンがなされ、イタリアの路上にほとんど人がいなくなったとしても、ライダーたちは街を走り抜け、労働に従事していた」

[北川眞也「惑星都市化、インフラストラクチャー、ロジスティクスをめぐる11の地理的断章」『惑星都市理論』p.139]。

パンデミック以降、エッセンシャル・ワーカーという言葉が突然注目されました。医療従事者とともにインフラや物流にかかわる人びともその内に数えられたわけですが、そう呼ばれながらも、北川さんがここで挙げられているUber Eatsをはじめとするライダーたちの身を守るための安全対策が具体的にとられた話は聞かないし、ようやく最近になって(ライダーたちからの抗議を受けるかたちで)世界各地で彼らの待遇の見直しが検討されはじめた段階です。

今回の論集では林さんに、キー・マクファーレンというアメリカでもまだデビューしたての若い論客が書いた「千のCEO」という論文を翻訳していただきました。この論文では、ライダーたちへのそれとどれほどの相同性があるかはともかくも、搾取構造の再生産装置になってしまっている(とマクファーレンが診断するところの)英語圏の地理学や経営学などが一貫して批判されています。

さらにマクファーレンは、そうした学問に影響を与えてきたドゥルーズ&ガタリの哲学の諸問題、こう言ってよければ英語圏のドゥルーズ&ガタリ受容における、その批判的な機能の消失を論じるわけですね。「社長室のドゥルーズ」だとか「ジャガイモ・マネジメント」といった挑発的な見出しが踊る非常にユニークな論文です。

林さんにはさらに、このマクファーレンの批判を踏まえ、地理学における「関係論的転回(relational turn)」と呼ばれる動きについて考察した論文「出来事としての都市を考えるために」もご寄稿いただきました。

林 東京大学大学院学際情報学府博士課程に在籍しております林凌と申します。

いま、仙波さんにご紹介いただいたマクファーレン論文、そしてエッセンシャル・ワーカーの問題についての検討を詳しくする前に、私も北川さんと同じく敢えて迂回してお話をさせていただけないかと思います。なぜかと申しますと、マクファーレンが批判している対象をまず皆さんに説明しておかないことには、その批判の意味もよく分からないと思うからですね。ちょっと前置きが長くなるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

*

私は学部のころは地理学を専攻していました。そこで学んでいくうちに気づいたのは、やはり地理学という分野では、ある都市ならその都市、あるいは特定の地域ならその地域を閉域の空間として捉え、それを地図化して把握する習慣が非常に強いということでした。たとえば大学のゼミでは「地図を使わないと地理学ではない」、つまり論文のなかで地図をなんらかの形で引用しないと、それは地理学とは呼べないということをよく言われました。

このような地理学の「地図学」としてのアイデンティティは、当然のことながら以下のような批判を生み出すこととなります。つまり、そうした方法論では「なにが」そこにあるのかを詳らかにすることができても、それが「どのようにして」現れたのかを理解することができないということです。

私が学部にいた2010年代初頭によく耳にした「関係論的転回(relational turn)」とは、このような批判を踏まえる形で現れた潮流でした。当時「○○的転回(〜 turn)」という言葉はさまざまなジャンルで頻繁に目にした記憶がありますが、地理学におけるそれ、つまり「関係的地理学(relational geography)」という領野形成の試みは、地理学における地図表象への傾倒に対する批判だった。たとえば『空間のために』(月曜社、森正人、伊澤高志訳、2014年)をはじめとしたドリーン・マッシーの仕事や、私も訳しているナイジェル・スリフトという地理学者の一連の仕事は、こうした観点から理解することができます。

彼らの主張をごく簡単にまとめると、空間は固定的なものではなく関係的に捉えられるべきだ、というものです。事実、スリフトは、自らの方法論を「非表象理論」と称し、以下のように説明しています。「非表象理論は世界を表象ではなく影響性(effectivity)の観点から理解しようとするアプローチ」であり、「なにがではなく、どのようにしてを理解しようとする。最も重要なのは、実践が世界を作っていることだ。それはプロセスのなかにあり、動作中のものである」、と。

こうした、それまで学んできた地理学とは異なる関係的地理学のアプローチに、学部時代の私は強い魅力を感じたのですが、一方で、それらの仕事がどのような意味において新しいのかについては、当時はよく理解できていませんでした。

というのも、そもそも1970年代以降のマルクス主義の系譜にあった「批判的地理学」であっても、空間を動態的な関係性の場として捉えてきたからです(それはおもに「階級闘争」に代表される人びとの実践の交錯というかたちをとります)。ですので、勉強を進めていくと逆に、「関係的に捉える」ことのなにが革新的なのかが判然としなくなってしまった。

いま振り返るならば、関係的地理学とは、このような1960年代以降興隆した批判地理学を下支えしたマルクス主義的伝統に対し、フレンチ・セオリー[フランス現代思想]を用いることで、それまでとは異なったかたちで都市の「関係性」を把握し直そうとした試みであった、と捉えられるべきものでしょう。

仙波 つまり空間を静態的に捉えるか、あるいは動態的に捉えるかということだけが争点なのではなく、動態的に捉える際の具体的な方法もまた争点になりうるということですね。

林 そのとおりです。まさに先ほど仙波さんがプラネタリー・アーバニゼーション研究について「(都市を)過程やプロセスとして考えるための方法論」とおっしゃいましたが、こうした観点からの伝統的な地理学への批判という意味では、プラネタリー・アーバニゼーション研究と関係的地理学にはもちろん類似する点が多々あります。しかし、両者には大きく異なる面もある。

実際、ニール・ブレナーはナイジェル・スリフトらの方法論を評価をしながらも批判的に捉えていますし、それに対してスリフトはブレナーらの研究アプローチを、都市の「多元性」を「システム的な命令や空間的な本質に還元」するものとして批判しています。このスリフトの批判には、彼らがマルクス主義的な地理学からの脱却を図りつつ関係的地理学の領域形成を目指した際の主張と通底する論理も垣間見える。いずれにせよ、こうしたやり取りを見ても、彼らの問題意識は少々すれ違っているように見えます。

この点は、後述するマクファーレンの「関係的地理学」に対する批判の核でもあるのですが、まずスリフトたちの方法論が、1980-90年代の英語圏におけるフレンチ・セオリーの受容と強く結びついたものであることは押さえていただければと思います。

よって、彼らの議論は、近年日本でも話題となった、ブリュノ・ラトゥールなどが提唱するアクター・ネットワーク・セオリー(ANT)の興隆と相関したものと考えることができるでしょう。そして「関係的地理学」やANT双方に非常に大きな影響を与えたのが、「千のCEO」で批判的に検討されるジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの哲学なんですね。

「千のCEO」をめぐって(1)──「関係的地理学」に対するマクファーレンの批判

平田 ここで少し編者の立場から補足しますと、今回の論集[『惑星都市理論』]の前半[第1部と第2部]は、プラネタリー・アーバニゼーション研究を踏まえたうえでの、どちらからというと実証的な論考を集めています。

たとえば荒又美陽さんによる「グラン・パリ」と呼ばれる、2024年パリ五輪などを契機に進められているパリの再開発、つまりはパリという都市のリスケーリングに関する論考「都市のリスケーリングと排除/包摂の論理」、あるいはインフラやロジスティクスの問題を捉えた原口剛さんの画期的な論考「海の都市計画」、そして先ほどゲストとしてお話いただいた北川さんの論考などです。

そして後半[第3部と第4部]はプラネタリー・アーバニゼーション研究のグループとは別の潮流の都市研究の議論を紹介することで、ある意味ではプラネタリー・アーバニゼーション研究を相対化する意図を込めました。

そのなかに大城直樹さんのデレク・グレゴリー論である「グレゴリーのルフェーヴル『空間の生産』論」あるいは馬渡玲欧さんによる、ニール・スミスの著作『不均等発展(Uneven Development : Nature, Capital, and the Production of Space)』を再考した論考「惑星都市理論における「自然の生産」の位相」などが掲載されているわけですが、なかでも翻訳論文として掲載したキー・マクファーレンの「千のCEO」は、近年流行している地理学の諸派、特にいま林さんが紹介してくれた関係的地理学にかかわる研究者を容赦なく批判しています。

林 そうですね。マクファーレンのこの論文は Progress in Human Geography という世界中の人文地理学・都市研究者から信頼を集めるジャーナルに掲載されたレビュー論文で、当年度の最優秀論文にも選ばれたものですが、本雑誌の全体傾向からしてもこの論文はかなり異質です。

一般にレビュー論文とは、ここ数十年のあいだに研究はどう進んできたのかを説明するようなものです。けれどもこのマクファーレンの論文は一読したところ、まったくもってレビュー論文となってないようにも見える。

なぜかいうと、レビュー論文にしてはあまりにキレのよい批判を次々に展開しているからです。最初に批判の対象となるのは資本主義化する大学、そして大学人自体です。これだけで相当な型破りですよね。ただよく読むと、人文地理学における関係論的転回以降の状況を追いかけたレビュー論文のように見えてきますし、あるいは英語圏におけるフレンチ・セオリーの受容史を書いているようにも読めます。

平田さんがいまおっしゃったように、私が影響を受けてきた「関係的地理学」に対しても彼は容赦のない批判を加えていますが、マクファーレンは、アラン・バディウという思想家の考え方、なかでもバディウによるドゥルーズ批判を読解していくなかで関係的地理学への評価を下していきます。

ちなみに、昨年出版されたドゥルーズ研究者の鹿野祐嗣さんの著書『ドゥルーズ「意味の論理学」の注釈と研究』(岩波書店、2020年)では、このバディウによるドゥルーズ批判は、あくまで「通俗化した」ドゥルーズ像に対しての批判の域を出るものではなく、それだけではドゥルーズ哲学の革新性は何ひとつ揺らぐものではないと、精緻な再批判を行なっています。

この点については私も鹿野さんの主張に同意しますが、一方で英米圏の社会科学におけるドゥルーズの受容は、誤読を含めた影響の問題を常に抱えていることへの留意が必要です。つまりマクファーレンが批判しているドゥルーズとは、「千のCEO」というタイトルにも現れているように「通俗化した」ドゥルーズ像のそれなのであり、その意味においてバディウの批判を経由し、ドゥルーズ受容の問題点を指摘することには一定の意味があるわけですね。

いずれにせよ、バディウによるドゥルーズ批判を踏まえたマクファーレンの関係的地理学への診断は大まかに以下のようにまとめることができます。

まず、ドゥルーズ&ガタリの思想は、リゾーム、あるいは多様体という概念などを通じて、それまでの人文社会科学において支配的であった二元論的な対立や、そこからもたらされる弁証法的な思考を批判するものであった。このような非弁証法的なかたちですべてを一元的なプロセスとして捉えようとする見方が、社会科学的思考の中に入ってくるとき、そこでは弁証法を介しておこなわれていた批判の契機が失われる。ドゥルーズ&ガタリの一元論的な構図が採用されると、「どのようにして」ということばかりが問われるようになり、ある種の対立図式に基づく批判的考察そのものが忌避されるのだ、と。

こうした事態をマクファーレンはバディウに倣って対立的な緊張関係の「弛緩(atony)」と呼び、そしてそれが地理学や都市研究における批判性を失効させるものであると論じています。おそらくこのマクファーレンの批判は、ブレナーのスリフトに対する批判とかなり共通した見解なのではないかなと思います。

つまり、現状の都市空間の再表象を批判し、そのプロセスに目を向けることは重要であるけれども、都市がどのようにしてできあがっているのかを精密に論じたところで、その全体の諸力の働く方向の批判的考察がなければ、片手落ちではないかということです。

しかし、スリフトの観点からすれば、そもそもそのような「全体の諸力の働く方向」という予見こそが、都市が「どのようにして」生成されたのかを理解することを損なわせる要因となるのですね。そしてこの対立は、ラトゥールが『社会的なものを組み直す』(伊藤嘉高訳、法政大学出版局、2019年)のなかで、自らの立場をブルデューと比較し、差別化した際のやり方と非常によく似ています。

平田 ラトゥールによる「社会的なものの社会学」と「連関の社会学」との区別ですね。

前者では全体を導く社会的なものが出発点として想定されるのに対して、後者では人とモノとの対称的な関係を前提としたフラットなアクターネットワークを辿ることを通じて、到達点としてラテン語のソキウスを語源とするつながりや連関(association)が描き出されるという展望が示されています。

この構図においてラトゥールはまさにブルデュー流の批判社会学を槍玉に挙げています(とはいえ、感情的というよりも非常に知的に洗練されたかたちでですが)。

林 そうですね。いすれにしましても、ここまで見てきたような「関係的地理学」の興隆過程とその問題点というものを、マクファーレンは英語圏におけるフレンチ・セオリーの受容史という観点から明快に描き出しています。

こうした論争を踏まえた上で、今後、私たちがどのように研究を進められるのかという点については本書の私の論考[前出]でも検討してみましので、ぜひご参照いただければ幸いですが、いずれにせよ本論文の一つの価値は、こうしたドゥルーズ&ガタリの思想の都市研究における応用がどのように生じたのかを明らかにし、かつその問題点を鋭く指摘したところにあると言えます。

「千のCEO」をめぐって(2)──現代経営学に対するマクファーレンの批判

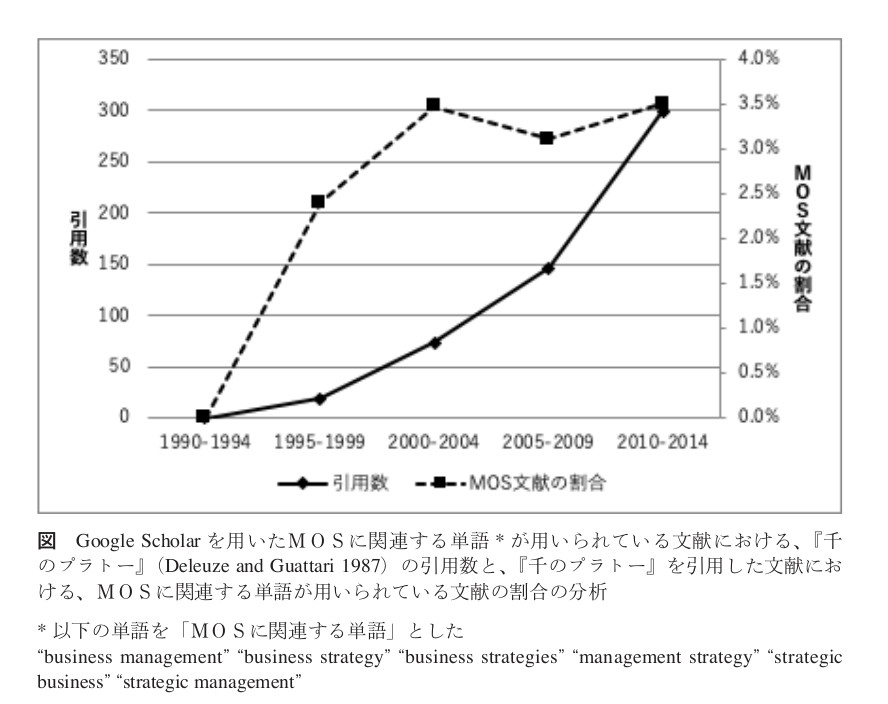

林 さて、地理学とともにマクファーレンが槍玉に挙げるのが経営学です。日本においてはそれほどでもないようですが、英語圏の「最新」の経営学ではドゥルーズ&ガタリの哲学が驚くほど受容されています。

経営学に彼らの思考が入り込むことによってなにが変わったのか。マクファーレンは、「生命」をメタファーとする企業組織が考えられるようになったと分析するのですが、これは結構重要な指摘だと思います。といいますのも古典的経営学、たとえばテイラー主義や科学的管理法の場合は、そうした見方をしないからです。

古典的な管理法として一番有名なのはフォードによるベルトコンベアを使った自動車のライン生産方式ですね。つまり、コンベアの流れが何より重要でありそれを止めない、あるいはより流れを速くしていくために単純作業を労働者にどう配分すればよいか、どうすれば最適な生産ラインを作れるのか、そしてどのように労働者に無理のないかたちで稼働できるか(彼らには長期間働いてもらう必要がありますから)、経営学における古典的な問題意識とはこのようなものです。

ここでは、企業という組織や工場という場は、一定のインプット(資本・労働力)を投下することでアウトプット(商品)が出力する機械的なシステムとしてみなされており、それゆえその評価はインプットに対するアウトプットの比率で行われることとなる。

仙波 映画で言えば、チャップリンの『モダン・タイムズ』(1936年)を想起させる話ですね。

林 イメージのレベルではまさにおっしゃるとおりです。ところがドゥルーズ&ガタリの「生(命)」の哲学が経営学に導入されると、企業というものは機械的メタファーを通じては考えられなくなる。実際にマクファーレンによって引用された、ドゥルーズ&ガタリの思想をもとにしてつくられた経営学理論を見ますと、そこでは企業は静態的な、ある特定のアウトプットを粛々と出す機械というよりも、それ自身が極めて動態的に自己組織化する生として捉えられています。

では、このように考える利得とはなんでしょうか。この点をマクファーレンは、「自己実現を企業の中に位置づけるよう作用」し、「労働者の生と目標」を「組織の生」として考えることを可能にする点にあると言っています。つまり、組織が動的に変容するのは、企業を構成する労働者がそう望んでいるからにほかならないというわけです。

一見当たり前のことを言っているように思えるかも知れませんが、古典的な経営学において、労働者が企業という機械を構成する一要素としてしか捉えられていなかったことを思い起こしてください。

そこで人びとはあくまでも労働力を提供するものにすぎず、その労働力の提供度合いと企業組織の生産性の掛け合わせに応じたかたちで、賃金を与えられるものとされていました。ですので、組織の動態性が労働者たちの「欲求、内在性、多様性……身体性」によって生じるという考え方は、こうした古典的価値観と対立するものです。

もちろん、そうした考えがなぜ悪いのかとみなさんは思うかもしれません。マクファーレンは、こうした考えが以下の二つの点により問題であると主張しています。

第一に、それは剰余抽出がどのように生じているのかを曖昧にすることで、いわゆる「やりがい搾取」、つまり「やりたいことをやれてるんだからお金が目的じゃないんだよね」といった類の言説を正当化するものだということです。

前述したとおり、古典的経営学における剰余抽出のモデルはかなり明快です。それはマルクス主義的な理解と裏表であり、それを否定的に捉えるか肯定的に捉えるかという違いがあるだけです。そこで人びとは、労働力を提供することで、それに応じた賃金を貰う。一方で、労働者はその企業という利潤を生み出す仕組みそのものには関与しない。

こうしたモデルにおいては、フォーディズムが前提とするような資本家と労働者の分離が仮定されています。ところが現代社会のように、完全に労働力を提供する部品というわけでもないが、かといって企業内で自由に振る舞えるわけでもない労働者(≒ホワイトカラー)が増えた状況においては、古典的理論はどうにも使い勝手が悪い。それよりは、むしろ労働者が自発的に企業の変容に関わり、その複雑な作用によってイノベーションや価値創造が生じる、と考えたほうが現実に即している。

このような考え方は、私たちが持つ一般的な通念とも対応しているものですが、一方でこのように定義してしまうと一種のトートロジーが生じます。つまり企業活動の変容は労働者の自発性によるものである。ところが労働者の労働は、当然企業という組織が存在することである種強制されることによって成り立っているものです。だとすれば、そうした労働者の自発性はどのようにしてもたらされているのでしょうか。

現代の英語圏における経営学は、この問題をドゥルーズ&ガタリの思想を援用することで自然化する、すなわち企業という組織の生と労働者の生を同一視することで、この矛盾を見ないようにしたわけです。企業が変容するのは、そこで労働に従事する人びとが変容する以上当然であり、ゆえに問題は労働者をいかに「イノベーション」に適した形で変容させていくのかを考えることである。

こうした思考によって見えなくなるのは、現代社会における労働者搾取の問題です。それはワーカホリックの人びとの労働を止める術を持たず、むしろそれを組織の強靭性を示すものとして回収してしまう。

第二に、第一の論点とも関連しますが、それは組織内における価値の創出を神秘化し、ともすれば見えなくするということです。現代社会における企業組織の価値創出のメカニズムは、かつてのそれと比べると遥かに理解しがたいものとなっています。しかし、実際のところ企業は利潤を生み出し、事業を拡大し、かつ労働者はその事業に関わっている。であるならば、この説明しがたいことがらをどのようにして処理すればよいのか。

この点について、現代経営学が取ったのは、誰が価値を生み出したのかを問題としないというアプローチでした。つまり、それは組織自体が生み出したものであり、誰か、あるいは労働者の総和が生み出したものとしては考えないということです。場合によってそれは、企業という組織にすら回収されません。

仙波 いまのお話を例える映画を一瞬探しましたけど、ないですよね。だって、価値の源泉が見えないものとされるわけですから、チャップリンの映画では対立と緊張の舞台であった生産の場はそのようなものとしてはもはや捉えられず、カメラで映しようがない。

林 そう、結果として価値の源泉は場よりもプロセスに与えられることになります。たとえば、マクファーレンが引用したノイ&ラスキの「コーペティション(co-opetition)」をめぐる議論においては、価値というのは競争企業間の協働によってももたらされるのだという説明がされています。「リゾーム的な「つながりや異種混淆性の原理」を強調すること」によって、結果的に企業が生み出す価値とは、プロセスのなかにあるものであり、誰かのものではないということになる。企業が生み出す価値の源泉はプロセスのなかに埋め込まれるかたちで神秘化されてしまうわけです。

これがマクファーレンの言うところの、経営学における組織論の生命主義的な転回のなれの果てであり、それは経営学がドゥルーズ&ガタリの哲学を用いながら作りあげた世界観ということになるわけですね。もちろんそうした世界観が間違っているというわけではなく、それは現実のある側面を切り取ったものではあるでしょう。

重要なのは、こうした世界観が現代社会における労働搾取をめぐる問題を見えにくくするものであり、かつそうした世界観の一般化は、「関係的地理学」の普及と同様、1980-90年代における英語圏におけるフレンチ・セオリーの受容という現象と強く連動しているということです。

こうしたフレンチ・セオリーの受容は、もちろん経営学という学問領域の目指す目標の転換と連動したものです。かつての経営学に求められていたものが、生産の効率化・最大化であったのに対し、いまや求められるのは価値形態の刷新を意味するイノベーションをいかに生み出すかであり、個々の労働者が有する労働力の厳密な測定は経営学の主たる課題とはならなくなった。

なぜならばイノベーションとは組織内の個々人の活動の総和によって生み出されるものではなく――いみじくもスリフトが議論していることですが――「各パーツの総和を超えた……システムの相互作用」(「複雑性の場所」林凌訳『空間・社会・地理思想』22号、2019年)によって生み出されるものとして定義されるからです。

エッセンシャル・ワークとブルシット・ジョブ

林 労働の価値を測ることができない、ということは、なにがエッセンシャルな仕事なのかも問えなくなるということを意味します。勘のよい方はすでにお気づきだと思いますが、この問題は裏返しにするとデヴィッド・グレーバーが言う「ブルシット・ジョブ」の問題になるわけです。

グレーバーの『ブルシット・ジョブ』(酒井隆史ほか訳、岩波書店、2020年)の内容をここで事細かに説明することはできませんが、大まかにグレーバーが言わんとすることを紹介するとすれば、以下のようになるでしょう。

世の中には無駄な仕事がたくさんある、ところが無駄な仕事は消えないどころかどんどん増え続けている、それはなぜか? 無駄な仕事が増えるように企業組織が実際に動いているからだ、と。

彼はそれを「経営封建制」という概念で示していて、要するに経営者(もしくは組織の構造そのもの)が生産性の向上により得た果実を、価値を生み出しているのかどうかもよくわからない労働者の増加に充当させるような現状を指しています。

彼はこうした労働者の増加を、現代社会におけるリスクの増大や、企業活動の複雑化といった図式を用いて説明するのではなく、企業やそれに類する組織(行政やNPO法人なども含まれる)、あるいはその意志決定機構が本質的に抱え持った傾向であり、それは封建領主が農民や都市住民から吸い上げた富を、配下に振り分けることで自らの権力を維持しようとしたことと同様の現象だと喝破したのですね。

こうしたグレーバーの主張は、一歩間違うと陰謀論的なトーンを帯びる場合もありますので、使うときには注意が必要ですが、一方でそれが正しいと思えるような状況が日夜生み出され続けていることも、また事実です。

たとえば先日、このパンデミックのなか東京オリンピック開催期間にIOCの関係者3000人ぐらいが──報道関係者やアスリート関係者は入国者が削減されたにもかかわらず──、当初の予定とまったく変わらずに日本に入る、ということが問題になりました。この際、記者の質問に対して日本側の組織委員会の事務総長は「もともと、これらの人たちは必要不可欠な人材であることがほとんど。みなさん必要性があって来る。」と答え、削減されないことを正当化したんですね(笑)。

しかし実際のところ、IOCのお偉方というのが日本に来てなにをしようとしているのかは、私たちがすでに多くを知るところなわけです。このことと、オリンピック組織委員会が大会運営において、「エッセンシャル」な業務の多くをボランティアに頼ろうとしていることを思い起こしてもらえれば、グレーバーの言う「経営封建制」がどういったものかは非常にイメージしやすくなるかと思います。

仙波 技術革新の力なども手伝い労働生産性は日々上がっているはずなのに、よく分からない肩書きの人が増えていくだけで、自分たちの給料が一向に上がらないというような状況ですね。

林 そうですね。そしてそれが正当化されているということが重要だと思います。ブルシット・ジョブが増えていることは、何がエッセンシャルなのかが判別しない社会に、私たちが生きていることを意味しています。

繰り返しになりますが、それは労働価値の算出が難しい労働形態が増えているということ、そして、そうした労働形態を正当化するような知がこの状況を下支えしていることに起因しています。その下支えしている知の一つが、なんとあのドゥルーズ&ガタリの哲学だということを、それなりの説得力をもって示したのが、このマクファーレン論文の面白さだと思います。

では、そうだとして私たちは、研究者としてこうした問題にどのように取り組むべきなのでしょうか。彼はこの論文の最後で、バディウに倣うかたちで「政治的カテゴリーとしての真理」に取り組むことが、こうした状況から抜け出すための認識として必要なのだ、と解いています。この発言は一見非常に政治的なステートメントのようにも思えますが、おそらくここでの主張はミシェル・フーコーの言うところの「真理」をめぐる議論と同様に解釈されるべきものであるように思います。

つまり、(都市)研究者がおこなうべきことはなにが「正しい」のかをめぐり争うことではなく、世の中に支配的に存在する「正しさ」というものが具体的にどのような系譜のもと現れたものであるかを解明し、かつそれがなぜ正当化されているのかを考えることだということです。事実、マクファーレンやグレーバーが彼らの研究のなかで示そうとしてきたのは、まさにそのようなものだったのではないでしょうか。

今日の後半の話は、だいぶ都市の話から離れてしまいました。お聞きのなかには、それが現実の都市を考える上でどの程度重要なのかと訝る向きもあるでしょう。しかし、この都市空間ではいろんな人たちが働いていて、いわゆる「エッセンシャル」と呼ばれる労働をしている人たちが大勢いる。では、なぜ彼ら・彼女らの賃金は往々にして低いのか。

本日の議論を踏まえるならば、こうした状況の生成には特定の思想が寄与しており、かつその状況は都市空間上にくっきりと現れているわけですよね。ですので、都市研究者であっても、このような問題から目を背けてはいけない、都市研究者というのは目の前に広がる空間内の諸現象の再表象化に耽溺してはいけない、という基本中の基本もまた、今回マクファーレン論文があらためて教えてくれたことの一つだと思います。

仙波 平面として上から見ることのできないさまざまなスケール、プロセス、フロー、あるいは林さんがおっしゃったイデオロギーや思想。いろいろな流れが交差し、それ自体が堆積を作っているということにいかに光を当てていけるのか。今日はそうした試みとして北川さん、そして林さんにゲストに来ていただき、さまざまなお話を伺えて大変有意義でした。

『惑星都市理論』は、なにかしらの大理論を一つの線として示すということではなく、むしろいかに諸理論を多面体として示していけるかに賭けた本でしたので、今日はその一部を皆さんにも垣間見ていただけたのではないかと思います。

今日は長い時間ありがとうございました。

著者紹介

林 凌(はやし りょう)

1991 年生まれ.歴史社会学,消費社会論,都市研究.修士(社会情報学).日本学術振興会特別研究員(DC2).

主な論文に「人々が「消費者」を名乗るとき──近代日本における消費組合運動の所在」(『年報社会学論集』第32 号,2019)など.

翻訳にナイジェル・スリフト「複雑性の場所」(単訳,『空間・社会・地理思想』第22 号,2019 年).

平田周(ひらた しゅう)

第1回参照

仙波希望(せんば のぞむ)

第1回参照

![Read more about the article 誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[番外編]/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2019/09/editorial01_photo_2.jpg)