『今日のアニミズム』から『空海論/仏教論』へ

清水高志+奥野克巳

まえがき

小社より刊行した『今日のアニミズム』の増刷(2刷)、及び『空海論/仏教論』の増刷(2刷)を記念し、『今日のアニミズム』の(共)著者である文化人類学者・奥野克巳氏と、同じく『今日のアニミズム』の(共)著者で、『空海論/仏教論』の著者でもある清水高志氏に対談を実施いただいた(2024年1月収録)。

『今日のアニミズム』には奥野・清水両氏による書き下ろしの論考に加えて、両者の対談も収録されている。同書の制作の過程で、両氏は、アニミズムの現代的意義を探求するとともに、文化人類学者・岩田慶治の仕事から仏教の重要性へと関心を移していった。その結果、生まれたのが清水氏の『空海論/仏教論』であった。ウッダーラカ・アールニ、プラトン、ナーガールジュナからレヴィ=ストロース、そして現代哲学までを総動員しながら、仏教を思考する本書は、西洋哲学と東洋哲学の交差を志向するひとつの画期となる一書である。

好評につき増刷するにあたって、『今日のアニミズム』紙上で互いに仏教に対する知見を深めた奥野・清水両氏に、改めて仏教思想の重要性について、語っていただいた。『空海論/仏教論』ならびに『今日のアニミズム』を読む際の手引きとして、参考にしていただけたら幸いである。

(以文社編集部)

『空海論/仏教論』の構造

清水 『空海論/仏教論』の中には、前半部が鼎談篇になっています。そこでも発言していますが、僕は幼い頃からインドに興味があって、異様なくらい好きだったのですが、繰り返しトライアルというか、何度も仏教に周期的にのめり込んでチャレンジしてきたところがあります。『今日のアニミズム』のときも、何か掴めたなという手応えと実感がありましたが、仏教について、さらにもうひと押しして、より明確にしたいという思いもありました。

仏教研究者の師茂樹さんや亀山隆彦さんらが主催している京都の上七軒文庫では、インターネット上でさまざまな動画配信をしている放送プラットフォーム「シラス」を用いたイベントを開催しているのですが、『今日のアニミズム』の刊行を記念したイベントを企画いただき、参加しました。『今日のアニミズム』を起点に、仏教について少々、踏み込んだ話をした内容が、『空海論/仏教論』の前半部分のもとになっています。

『今日のアニミズム』についても、『空海論/仏教論』が出てから遡って読んでいただいている人がかなりいらっしゃるようです。『今日のアニミズム』では、すでにインドにあるテトラレンマ、四句分別という独特の考え方を、仏教が構造的に持っているのではないかという直観に基づいて書かれています。

その後、以文社のHP上で公開された記事の中で、奥野さんと文化人類学者の春日直樹さんとで鼎談をした際に、クロード・レヴィ=ストロースの存在が大きいことに改めて気づかされました。「レヴィ=ストロースの時代は終わったんじゃないか」とみんな格好つけて言いたがるけれども、本音は違うんだという、学者にありがちなことではあるけれども(笑)、その本音の部分がわかってきた。それでレヴィ=ストロースを読み出したら、ぎりぎりの八合目まで達していたところの先を、綺麗に読めるのではないかということに気がつき、その辺りが『空海論/仏教論』の前半部までの思考に反映されていると思います。

後半は、空海の『吽字義』を取り上げた「吽字義考」という論文を書き下ろしました。『吽字義』は空海のテキストの中でも最も難解なものですが、そこから逃げずに向き合い、最初から最後まで読み込もうとしたのです。これは本書の前半部のもととなった鼎談から半年後に、ひと夏で一気呵成に書いてしまいました。やってみたら意外と文芸批評のような作品に仕上がり、書いていてとても面白かったし、かなり決定的なことを指摘しているとも思います。

そこでは、『吽字義』を論じる過程で、ウッダーラカ・アールニというウパニシャッド哲学の初期に関わる大哲学者の、「三分結合説」という理論に注目しています。たとえば、火と水と食物(地)、この3つの要素がお互いを包摂し合って循環するように世界が成り立っているという考え方、これが火の起源・水の起源・食べ物の起源・家畜の起源というようにして語られたりするレヴィ=ストロースの神話論理の議論とほとんど近い主題を扱っていると同時に、それらによってすでに自覚的に構造がかたち作られている点を改めて指摘しています。そうした意味では、ウッダーラカ・アールニこそが最初の構造主義者であるというのが僕の直観なのです。

また火と水と土と風という四大元素説の話にも着目しています。火と水、土と風は反対なんだけれども、湿っているとか乾いているとか熱いや冷たいという中間項、二項を媒介する第三項が出てきて、それらが結びついて一巡するような論理が西洋でも古くから語られています。そうした神話的な思考や、人類の自然哲学の中に普遍性があるということを考えながら読まないと、仏教もなかなかわからないというのが、僕の考えです。

こうした読解をおこなっていくと、空海の謎めいたテキストも驚くほど解けてしまうことがわかりました。空海のテキストでは、六大と言いますが、それは四大元素(地大、水大、火大、風大)に加えて、識大、空大ということを語っている。四大元素が出てきたところで、「ああ、古代の人だなあ」と心が折れてしまうのですが、これを本当に真面目に考えないといけないということが、レヴィ=ストロースらを読み直すことを通じて、とてもよくわかってきました。

見出された構造

清水 奥野さんもこの間、いろいろと活躍されていて、最近はYouTubeチャンネル(『聞き流す、人類学。』)を開設されたということで、撮影もかなり進んでいるそうですね。

また、現代の人類学者ティム・インゴルドの著作『応答、しつづけよ。』(亜紀書房)を訳されたことも記憶に新しいかと思います。あれが本当に面白い。フランスの知識人がよくやるようなエッセイで、僕としてはちょっと悔しい(笑)。インゴルドにもってかれてしまったなあと思いました。まあ、悔しがってはいけないんですけどね。ところでさまざまな学問、特に哲学でもそうですが、ドゥルーズのような現代哲学も研究するけれども、同時にスピノザや、もっと古代の哲学も研究するというように、三段構えくらいになっていないと、現代の学問としてはちょっと弱いところがありますね。

僕も人類学に興味があるけれども、これもやはり三段構えくらいで読んでいかないとどうしても理解が弱くなってしまうところがある。もっとも哲学と人類学ではその歴史の長さもちょっと違うわけですが、インゴルドのような現代の人類学者と、もう少し前のレヴィ=ストロースの人類学、そしてマリノフスキの人類学というように、何層かの重要ポイントを押さえる必要がある。昨年、奥野さんが書かれた人類学入門書である『はじめての人類学』(講談社現代新書)はその意味でも、大変面白いと思います。

奥野 今、清水さんのほうから『空海論/仏教論』の骨子をうかがってなるほどなと思いました。前半の鼎談と後半の論考、この2つを併せて読むと、全体としてよくわかる気がしました。確かにテーマの中には、レヴィ=ストロースの神話論理に関する思索がかなり入り込んできています。かなり人類学に寄せて、論じられていることがわかりますね。私との共著『今日のアニミズム』を刊行としたときから引き続いて、さらによりはっきりとレヴィ=ストロースが入り込んできているという印象を強く持ちました。

文化人類学者である私にとっては、レヴィ=ストロースを清水さんがどういうふうに解釈されているのかは非常に気になるところです。そこから、清水さんの研究対象であるミシェル・セール、そしてセールの影響を受けたブリュノ・ラトゥール、ヴィヴェロス・デ・カストロ、デスコラ、インゴルドとつながっていく今日の人類学の存在論的転回以降の流れが、どのように扱われているのかということに関しても、非常に関心を持ちました。

特に『空海論/仏教論』では、「構造」とは何であるのかを、「媒介」と「縮約」という概念を用いながら説明されています。ある二項対立の一つが第三項となり、そのどちらでもありえるもの(「媒介」)が、その役割を順繰りに引き受けながら、循環的な構造(「縮約」)が生じると。そして、それがレヴィ=ストロースの後の『神話論理』で、具体的な神話を読み解く時に、より複雑なものとして辿られていくわけですね。と複数の二項対立の組み合わせをツイストさせて捉えるという発想は、レヴィ=ストロースの学問には早い時期から見出されたということも清水さんはおっしゃっていますね。

清水 「生のもの」と「火にかけたもの」、初めにあるのは「生だと食べられない」けれども「火で加熱すれば食べられる」ようになるといった対比ですね。けれども、「蜜は生だけど食べられる」「煙草は火をかけても食べられない」というようにさまざまな第三項が出てくるわけです。神話を見ると、そうした第三項の位置がどんどん変わっていきます。役割を負いながら、一巡するような構造を作っていることを、レヴィ=ストロースは「縮約」と言いますが、その構造が僕にはとても面白い。

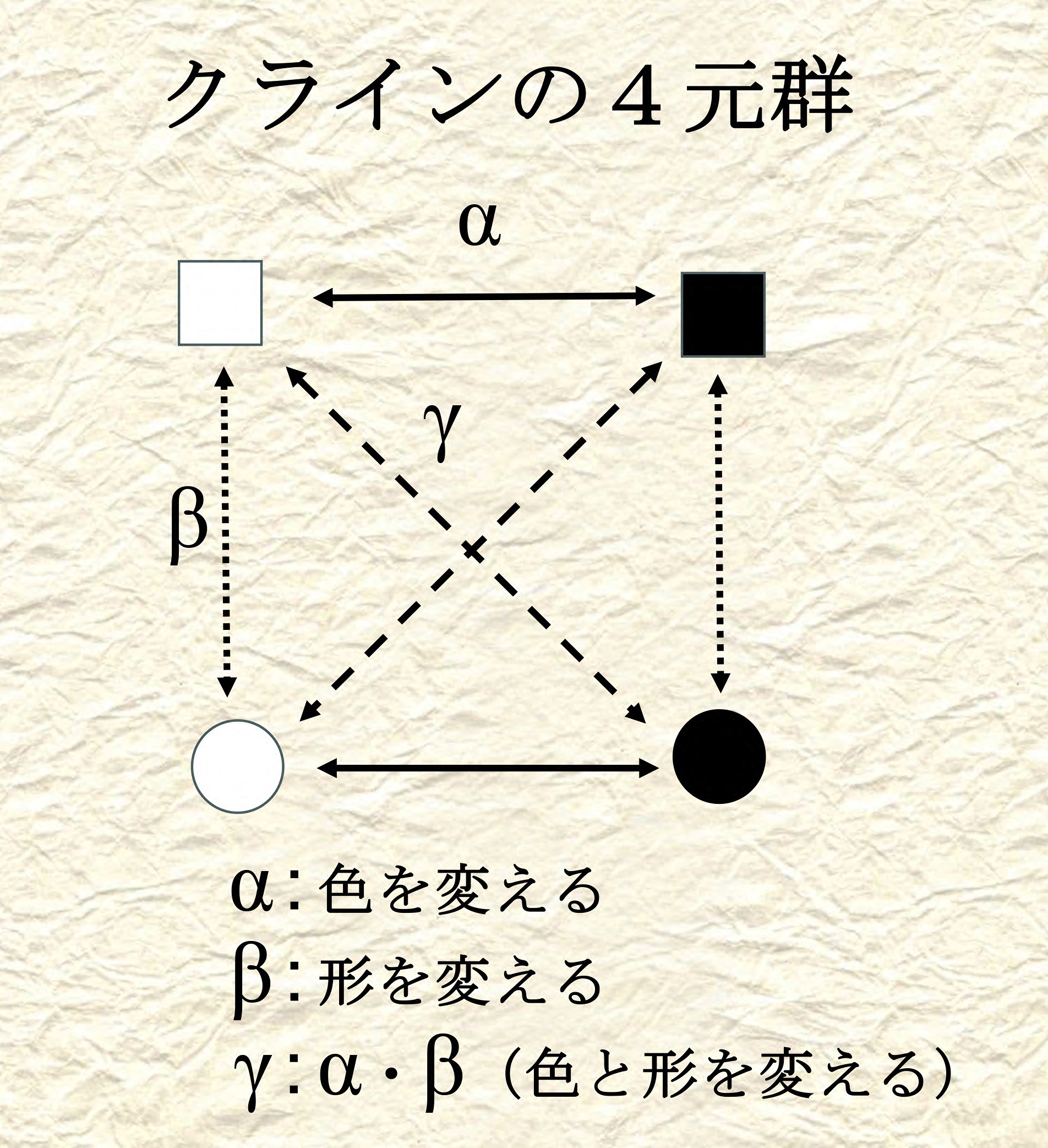

この本ではいわゆる「クラインの四元群」の話もしていますが、白と黒の二項対立だけで問題を解くのではなく、「丸い白」とか、「四角い黒」があったらどうかとか、他の二項対立の一方の項をそれぞれ掛け合わせてツイストすることによって、第三項の位置を回すことができる。これは初期レヴィ=ストロースの婚姻法則について論じているところと付合します。それを後期レヴィ=ストロースの神話論理ではもっと遥かに複雑にやっている。

本書を読んでいただいても分かるように、構造概念そのものは文化を精緻に深くまで読み解く方法として、否定する必要は全くないはずです。実に驚くほど色々なヒントを与えてくれる。それにもかかわらず、構造主義は「すべてを同じ構造に回収するスタティックなものだ」というかたちで誤解されてしまった。レヴィ=ストロースの構造主義は、フェルディナン・ド・ソシュールの構造言語学などとごちゃ混ぜになったかたちで解釈されてしまったことにひとつの原因があるのは間違いありません。要するに記号体系というものは、マルクスのいう価値形態論と同じようなものとして差異体系があるけれども、これは共時的体系に過ぎないからもっと差異化しないといけないという論理で、構造主義をさらにダイナミックにしようというような否定が行われたのですが、かえって二元論的になってしまったし、余計なお世話だったと思います。

最近、ロマーン・ヤーコブソンとレヴィ=ストロースの書簡集(小林徹訳『ヤーコブソン/レヴィ=ストロース往復書簡――1942-1982』みすず書房)が翻訳されましたが、あれも非常に面白い。ヤーコブソンもレヴィ=ストロースも、ソシュールを面白がっているのですが、それは何かというと、アナグラムを作ったりするソシュールを、二人で喜んで語っているんですね。綴り字の文字の組み合わせを変えて複雑な操作をすることへの嗜好です。『一般言語学講義』のソシュールではなく、アナグラムを論じるソシュールを面白がっている。差異や多様性を外部に求めるといった単純な発想ではない。有名な『一般言語学講義』はあくまでも、弟子たちがまとめて再構築したものですから、どうしても図式的になってしまっています。

あと興味深かったのは、ヤーコブソンもレヴィ=ストロースも分子生物学者から大きな影響を受けている点ですね。彼らは何年もレクチャーを受けています。分子生物学自体が組み合わせ論的科学として当時、勃興してきており、DNAの塩基だって4種類しかないのにそれが組み合わせによってどこまでも複雑なものが作り出される。その塩基にも「引き合うもの」と「はじき合うもの」というように、プラスとマイナスの二種類があるわけですが、こうした二項的なものの組み合わせへの関心が、ヤーコブソンの音素の研究にもつながっているのでしょう。組み合わせによって多様性がいくらでも出てくる。レヴィ=ストロースはそれを神話素の複雑な結びつきのうちに読み取って、神話の分析をしたわけですよね。

要するに分子生物学的なレベルで、我々の身体の内部で、たとえば脳のニューロンが発火するとかしないとか、酵素が反応を触媒したりしなかったりするあり方自体、究極的にはデジタルになるような、二項的な作用の組み合わせによってできている。それと呼応するように言語も成り立っているし、神話的な世界の分節も成り立っていると彼らは考えていたのではないか。

奥野 弁別特性のようなものですね。

清水 そうですね。弁別特性の話なんかもそうです。これがノーム・チョムスキーなんかになると、彼はヤーコブソンの一番弟子みたいな人ですが、人類には生物学的レベルでlanguage acquisition device(言語獲得装置)が備わっており、普遍文法が組み込まれている、というような言い方になります。

僕はミシェル・セールの『翻訳』を昨年数か月かけて精読しました。そこで分子生物学の話が頻出していたこともあって色々考えさせられたのですが、だんだん生物学的な構造と言語的な世界の分節の構造と、あるいは空海が『吽字義』で語ったような世界を説明するロゴスというものは、すべてそれなりに構造としてシンクロしているのではないかと思うようになった。有限な要素をもとに複雑な組み合わせを作るというのは、還元主義ではない。光に三原色しかなかったとしても、それによって無限に複雑な色調が表現されるのと同じです。それらの要素がどう組み合わさっているのか、それを解明することが大事だし、そのためにはソシュールのアナグラムではないですが、ある程度組み合わせのヴァリエーションを操作してみないといけないんですよね。

仏教では、身口意(しんくい)の三密と言いますよね。それぞれ身体には身密、いわゆるロゴスには口密、精神には意密があるわけですが、これらがみんな相応し合っているという。これは空海の時代の人間にそう考えられていたというのではなく、どうも現代でも構造的にそうなのかも知れない。

奥野 そうしたことを新たに突き詰めておられるのがこの「吽字義考」ですよね。レヴィ=ストロースが先住民世界の中から「野生の思考」を発見したわけですが、仏教もまた同様に「野生の思考」なのだと、そういう指摘なのかなとも思ったのですが。

清水 仏教にも「野生の思考」は強烈にありますね。先日、所属する東洋大学の学祖である井上円了について、『空海論/仏教論』と合わせて講演してくれと言うので、円了の書いたものを集中的に読んだんです。その発想は完全に仏教で、一見してそう見えるように西洋的な啓蒙家などではなく、「野生の思考」が色濃い印象でした。妖怪を分類するのにしても、まず「実怪」と「虚怪」があるという風に二項対立的に分けていくわけです。そういう分割と列挙が延々続き、原因を辿るうちにぐるりと一巡してもとに戻ってくるような議論をする。日本でも近代化途上のぎりぎりある時期までは物事を「野生の思考」の思考様式で捉えていると思うんですよね。もちろん日本に限らず、さまざまな地域でそうした発想が強くあったわけですが、それがなぜかと言えば、そもそも我々の身体的条件というか生物学的にもバイナリーを複雑に組み合わせた認知や情報伝達でできている、そういう構造をしているからなんだと思うんです。それに呼応するようにして、言語体系が作られ、神話的な世界の意味づけも作られているのではないか。

この話は案外射程が長くて、前回、『今日のアニミズム』で奥野さんともお話ししたとき、ユングの話が出ましたよね。生物学的条件と言語的知性がシンクロしているというのは、普通にチョムスキーでも語るようなことなんですが、もしそれらが呼応しているとすれば、たとえば無意識というようなものの捉え方も変わってくるのではないか。身体的自己のあり方と、ロゴス的知性が対応しているとしたら、生物学的な条件は他の人間にとっても同じですから、無意識もまた同じで、そのときは集団単位でつながっているような気がします。

奥野 集合的無意識ですね。

清水 ええ。だから、『空海論/仏教論』を書いたときは、よくある不可知論や反知性主義ではなく仏教を完全に理論的に明確にしたいと思ってやっていたんですが、今では身体的に悟りを得るようなあり方や、それが鮮烈な神話的表象によって表現されたりするということも、否定できないなとも思うようになりました。一周回ってそんな風に考えるようになったんです。

奥野 なるほど。世界そのものを神話で説明するというのも……。

清水 神話的な説明のあり方にも、仏教の根幹に通じるものを感じるし、ある意味では人類全体の無意識みたいなものがあるのではないかと考えるようになりましたね。これは突飛かもしれませんが。

奥野 その指摘を聞いていて、カール・グスタフ・ユングが40代半ばに初めてアフリカに出かけて、集合意識の存在を確認したことを思い出しました。「野生の思考」が集合的な無意識として、ヨーロッパにも非ヨーロッパにも共有されているという発見です。

サイエンスとインタラクション

清水:モダン、プレモダン、ノンモダンみたいな言い方をラトゥールがしていますが、僕は最近、近代という枠組みだけで何もかも括ってしまうのは雑すぎるのではないかと考えています。近代以前―近代以降ではなく、近代自体がいくつかに分かれている。初期近代とそこから後は、だいぶ違っているのではないかと思うのです。そもそもサイエンスのあり方というもの自体、かなり違う。

たとえば、『中論』で行われている議論は、ヨーロッパにおけるサイエンスの展開の中でも、特にガリレオ以降に起きたことと、意外にパラレルなところがあるというのが僕の持論です。それ以前のスコラ的な世界観では、石が落ちるという現象を見たときには、石は「落ちる」という目的を持っていると考えます。目的論的に見ているわけで、石は自らを原因として落ちるわけですね。それが、いくらなんでもそのものに帰するようにしてしまうのはおかしいだろうということがわかってくる過程で、ガリレイは鉄球と木の球を同時に落とす実験を通じて、鉄球のほうが早く落ちそうだけれどもそうではないことの原因が、落ちるそのものではなく、他のところからくることを証明していくわけです。これが、これが近代初期のサイエンスのパラダイムです。

要するにそこでは、素朴な目的論を否定して近接原因から結果がドミノのように次々と伝わっていくのだという説が出てきます。しかし、実際に科学がそのまま進歩していくかというと、そうではないわけですよね。「石が落ちる」というのは、自然記述としては定性的なわけです。ある性質があれば、それは拡張していくだろうと考えるわけです。しかし、質的変化をいかに記述するのかと考え始めるようになると、次第に定量的な記述になっていく。質から量へと変わっていくわけです。量にすることで、質の変化を微妙に記述できるようになったわけですね。それが非常に大きな変化であり、それを早い時期に最も深くまで直観していたのが、ライプニッツです。

実は、仏教も同じようなことを言っています。仏教には「遍計所執性(へんげしょしゅうしょう)」というものがあります。それはもののあり方から逆算して、そうしたあり方を実現しようとする主体があるとする考え方です。これも変化を自己原因的に捉えています。つまり自性(じしょう)があるという考え方について、それは誤りである述べています。自性があるのではなく、無自性なのです。

その次に、「依他起性(えたきしょう)」といって、他のものが原因で起こる他因による説明を、これは『空海論/仏教論』でも述べたのですが、吉蔵が言うようにもとより「無限遡行になるから間違いである」とも指摘されます。こうして、「円成実性(えんじょうじっしょう)」ということが言われるようになるわけですけれども、この2つの否定は、実は近代科学がずっとやってきていることだと思うんです。

近代初期の考え方は、定量的に世界を記述し、近接原因や他因で機械論的に世界を説明しようとするものでしたが、そもそも当時の機械そのものが歯車とか滑車が動いて力を伝えていくようなものです。数理的に世界を説明しようとしても、何かしら定性的な自然観に似たものになってきてしまう。原因と結果の連鎖も、ごく限定されたものしか辿り得ませんでした。――もっとも、すべてが機械論的に完全に説明されたら自由意志も何も成立しないので大変なことになります――そこで、そのどちらとも違う考えを提示したのがライプニッツだったわけです。自然現象は自己原因でもなく、すべて他因的で機械論的にも説明できるわけでもないとし、別の基準として量化革命そのものが進んでいく方向について、ライプニッツは「目安」を導入します。最も多様な定量的世界記述が可能な世界こそが実在的であり、そういう世界を神は選んだはずであると、彼は先回りして述べるんですね。これは方向づけですから、目的論的なものですが、すでに現れている現象をそのまま引き延ばすようなものではないので、いわば「脱色された目的論」です。これが「最善律」というもので、定量的に記述可能な現象が、それ自体としては限界あるばらばらなものであっても、この「目安」に適うようにお互い調整されていくはずだと考えるわけです。400年前の神学的な語彙で彼はこれを「予定調和」と呼びましたが、機械論や決定論とは違う調和が事後的に決定されて多様性が生まれていくというもので、ずっと後の進化論や分子生物学の考え方にむしろ近いものですね。

エルンスト・マッハの『認識の分析』(廣松渉訳、法政大学出版局)という本を正月に読んでいたのですが、彼はウィリアム・ジェイムズのように主客中性一元論者なんですよ。これは経験一元論と言ってもいい。科学的な認知主体も対象世界も、いずれも経験に依拠しているという立場です。マッハとジェイムズは互いに影響を与え合っていたようですが、マッハは「自然科学は感覚的経験と実験によって裏付けられるものだ」と述べている。自然科学はそうしたものでなければならず、「絶対空間や絶対時間のような、経験不可能な頭でこしらえた仮定を出してきてはいけない」と言うんです。

たとえば、2つのものを持ったとき、その重さは2つとも一緒であるということを、私たちは圧覚によって感じることができる。しかし、微妙なところまで完全にはわからないので、滑車にぶら下げて均衡を取るというような操作をして、それを数量的に捉えるけれども、それにしても最後は人間が目で見て、確認しているわけです。感覚と数による分析を協調させているだけなんです。

そこで僕は「ははあ」と思ったのは、数理的にするとか、デジタルに物事を理解するということが意味しているのは、結局は数も感覚器なんだということです。数と言語というのは、たとえば視覚や聴覚や身体感覚を我々が操って、それらを競合させながら、対象世界とのインタラクションを通じて、その反応が「確からしければ確かだ」と思っているようなものではないか。ちょうどコウモリが進化の過程で突然、超音波を発したりするようになるように、私たちは数という網を世界に幾重にもかけて、そこから反応を得ることで経験を精緻にしている。

身体が動くという体勢感覚も、視覚と協調しているわけですよね。そこに数というインタラクションの要素が加わっている。マッハの言うように定量的記述だけでは科学的な実験は完結していないし、他の生物が全然別の感覚で、多自然的に感じているものもいっぱいあるだろう。そうしたものが互いに排除しないで充満しているのが多様な世界なんです。

そうしたさまざまな世界同士の関係を考えたときに、数という感覚器はたとえば超音波とも協調しうるし、諸感覚をまたぐものであるとも言える。定量的な世界記述が最も多様になされ得る世界こそが、一番確かで実在的だ。ライプニッツのように神様を持ち出さなくても、それは事実であるだろう。またそんな風に科学的に理解するまでもなく、あらゆる生物が感覚を研ぎ澄ませて多様に棲み分けてきた。それもまたある種の演算なのです。

奥野 近代というものが一つではないということですね。

清水 ええ。特に近代初期というものがあり、それは機械論や因果関係で世界を説明して行こうとします。しかしそういうのは割合簡単に頓挫してしまう。17世紀以降のヨーロッパの文学をひとくくりで「近代文学」と呼んだらおかしいように、何段階も変化がある。古典主義からロマン主義、実証主義(自然主義)、またそれに対する反動というのが文学史や美術史ではありますが、自然科学も大体それぞれに対応する時期があり、そんなに単純には語れないんですよね。

フリップフロップする科学とメッシュワーク

清水 要するに機械論は、歯車があって組み合わされて、というようにボトムアップで考えるわけですよね。ところが、そうした見方を採ってみるんだけれども、ともすれば同じ変化が続いていくんだろうという定性的な自然観に近づいてしまう傾向がある。

たとえば、デカルトは物質としての実体の基本的なありかたは延長であるとする。運動も慣性運動のように、量化するといっても同じものを拡張していくだけですよね。

しかし、そこで加速度の変化まで記述しようとするならば、全体から部分へと要素の性質を分節して絞って確定していく発想をしなければならない。微分などはそうですね。部分を延長するのとは方向が逆に変わるわけです。そして分節された有限の部分を組み合わせて多様なものを記述する。

レヴィ=ストロースが子供の頃、パン屋(Boulanger)と肉屋(Boucher)の看板の綴りを見て、bouが入っているから、同じに違いないと叫んだというエピソードがありますが、こういうのが構造主義の考え方ですよね。表音文字であれば単語の綴りの全体の例と、ヴァリエーションをなす別の例を参考に部分の意味を確定して、その後それを組み合わせて文字を綴れるようになる。表意文字と比べると、驚くほど要素は少なくていい。ここでの特徴の違いは究極的にはバイナリーですね、DとPは音が無音だったり流音だったりするとか、唇が丸いだとか丸くないだとか、そういうバイナリーの組み合わせが複雑な多様性を表現する。

昨年は実はプラトンに興味をもって、常に読んでいないと気が済まないという状態になり、対話篇をすべて読み直していました。そこでソクラテスが6回ほども同じ話を蒸し返しているんですが、それが綴り字をわれわれはどう覚えたのかという話なんです。

字が綴られたお手本がある。それを彼らはパラディグマ(範列)と呼んでいますが、それと見比べることによって、文字と文字が組み合わさったある部分の読み(bouなど)を理解するようになる。この《パラディグマの探究》が、20世紀の中葉にヤーコブソン、レヴィ=ストロース、ロラン・バルト、あるいはグレマスなどが出てきた頃に再び関心を集めて盛り上がってきた、それが構造主義だったわけです。

レヴィ=ストロースたちは古代から綿々と試みられてきたことをリバイバルしようとして、誤解された部分もあった。構造主義は人類にはまだ早すぎた(笑)。ライプニッツにしても、彼が構想した「普遍記号学」は《思考のアルファベット》を見出してそれを組み合わせて演算するように思考するというものでしたが、見果てぬ夢という側面もあります。歴史は動的に進歩していくものでなければならないという素朴な思想に、何千年もかけて人類がチャレンジし続けてきた本質的な試みが覆われてしまう、残念な例ですね。このあたりはミシェル・セールの科学論を丹念に読んでいるとよく分かってきます。

ところで、科学の諸分野も理論的なものから、徐々に応用に進んでいくという、根強い先入観がありますが、実際には全然そうではないんですよね。オーギュスト・コントはそんな風に、樹木のように根から枝先にだんだんと諸学問が分岐していくように考えていますが、そうではなくて、たとえば数学があって、より応用的な化学や生物学が枝分かれするかと思うと、また化学と生物学が結びつきを強めたり、そうかと思うと数学と結びついて理論を発展させたりという風に、とにかくフリップ・フロップ(行きつ戻りつ)を繰り返す。分岐したはずのものがあみだくじのように幾重にも横に繋がって、それぞれの学問分野は結局のところ宙づり状態にあるその結節点であるに過ぎないというのが実態です。

これはインゴルドのなかにもおそらくあるんだと思います。彼が「メッシュワーク」と言っているのも、まさにそういうものじゃないですか。織機によって図柄が幾つも編み上がっていくようなものとして世界を考える……。諸学問の全体も、その部分がどこかから演繹的に、あるいはボトムアップで構成されているのではない。それを「メッシュワーク」という表現を通じてインゴルドは言及していますね。ライプニッツはそれをモナドとも言っていた。

ようするに、機械論的でも構成的でもない世界があまりにもたくさんあるわけです。時計は時計として機械論的に動いているわけですが、時計の部品のなかの細かい分子の動きには、ドミノのような連続した因果性でとは切り離された、放置されている部分がある。そうしたばらばらのモノどうしはグレアム・ハーマンの表現で言うとお互い脱去しているわけですが、部分的には演算可能な感覚的なその表われを示している対象でもあり、さきほどライプニッツについて述べた「脱色された目的論」に則って、いわば棲み分けた状態にあると考えられる。マッハの考え方を補うと、ハーマンの汎生命的なモノの哲学は実に無理なく成立する(笑)。不確定な自由度が、モノにも人にも有機体にも何階層にもわたってあって、それらが情報やメッセージを部分的に発したり、受信したり、記憶したりする。「予定調和」とは言わないが、そこで何かしらいわば「天の理」のようなものが働いている…。そういうものとして、メッシュワーク的な世界や、アニミズムの世界も内在的に感じられると、今はそんな風に考えていますね。

奥野 アクター・ネットワーク理論(ANT)ではなく、インゴルドのメッシュワークというのは、蜘蛛の比喩ですよね。蜘蛛がお尻から糸を出して、糸と一体化して線状で継ぎ目なくつながっていく。インゴルドは、ラトゥールが言うANTは「無自性」ではなく「自性」だと言ってるんですね。あらかじめ何か実体的なものが存在しているというイメージですよね。

清水 ラトゥールのANTは中心のものが実体的にありすぎるという批判は確かにありますね。あるけれども、僕はANTの実態はプラトン語るところの想起説だと以前から思っています。『メノン』を読むと、一辺2ピエの正方形の、2倍の面積の正方形を作るにはどうするかという話が出てきます。少年奴隷は代数的に辺の長さを調整して解こうとしますが、一方、ソクラテスは「最初の正方形の対角線を一辺とした正方形を作れば倍になる」と語る。これはソクラテスのほうが頭がいいという話ではなくて、この「正方形」そのものが、複数のアプローチの競合する合流点としてあるということを述べている。つまりメッシュワーク的な結節点なんですね。だから個々のアプローチよりも先在している、それをわれわれは想起しているのだ、というわけです。これはANTが語る中心的アクターが持っている固有の能動性と同じようなものです。

インゴルドのメッシュワークで、そこまでラトゥールのANTを否定しなくてもいいとも思うんですよね。対抗心が出てしまって(笑)。

奥野 それはそうですよね(笑)。言っていることは近いですよね。

清水 ええ。むしろ近くて、面白いなあと思っています。

奥野 レヴィ=ストロースの構造主義というのは、その後の展開として、彼の弟子筋を含めた研究者、つまり存在論的転回の論者たちへと流れ込んできているわけですよね。清水さんと書いた『今日のアニミズム』、そして今回の清水さんの『空海論/仏教論』を読んでいて、本筋のテーマではないとは思いますが、その辺がよくよくわかりました。

清水 実際にそうですよね。色々考えているうちにそちらに回帰していくことになりました。デスコラもそうだし、ラトゥールもそうだし、違うとは言っているけれども、非還元主義とか、パラディグマ的発想とか、そういったものをもって読み解かないと、仏教のような思想も非西洋文化も西洋文明すら内在的にわからない。還元的でも、演繹的でもないやり方でその複雑な小路や袋小路まで辿らねばならない。

だから、よく「無知の知」と言いますが、ソクラテスが対話をしながらアポリアー(難題)にぶつかって困惑したり、全然異なるアプローチを対話中で複数人で試みたりするのも、人類学で言えばそれこそが参与観察なんですよね。

ヨーロッパの知と非ヨーロッパの知

清水 『今日のアニミズム』に戻ると、アニミズムが語る世界では、さまざまな生物やモノとの汎生命的なインタラクションがあって、多自然的に世界やパースペクティヴがあって、そしてまた個人を超えた、さきほど述べたいわば「天の理」のようなものが直覚される瞬間があり、それらと棲み分けながら共存しているとか、それらからメッセージを受け取ると感じることがある。とはいえ仏教もまた、ほぼ似たような境地にあってそれを徹底的に論証しようとしている。たとえば『中論』の二章では、いわゆる遍計所執性を徹底的に論駁しています。「去るものが去る」という風に、「去る」という動きから「去るもの」という主体を作って、「去るもの」だから「去る」と、こういう同じものを原因にも結果にもして実体化する論理を作ってはいけないということを、執拗に論じていますね。だから現在「去りつつあるもの」ですら「去らない」と言うんです(笑)。

また、その前の『中論』の一章では縁起の話が述べられています。縁起というのは他因aによって結果bが生じるという、ボトムアップの議論ではないということが執拗に述べられている。もちろん自己原因でもなく、無因論でもない。縁起というものがあり、無限遡行にも陥らず、無因論にもならないとすると、「Aがあるから非Aがある」「非AがあるからAがある」といった、循環する全体構造こそがあり、苦の原因には特定の始点がないということこそが、縁起によって語られたことなのだというのが、ナーガールジュナの考えです。先に述べた第四レンマ的な「縮約」が、この大きな構造のなかでは語りうる。

「離二辺の中道」という断見・常見のどちらでもないものは、あえて「原因についての問い」を展開する「縁起」の思考によって、初めて帰謬法的に見出される。初期仏教のこの二つのテーゼは、そう考えてこそ噛み合う。縁起を作る要素である「それぞれの縁」には自性もなく、むろん依他起性も否定され、ばらばらのそれらがさまたげ合うことなくあるという「相依性」や空の考え方が、『中論』においてすでに出てくる。先のインタラクション(インタラクションしない脱去した部分も含めた他との関係)は「相依性」になるわけですね。ナーガールジュナは原因の無限遡行を否定するにしても、西洋のように初期近代のサイエンスが発展する余地がないくらいあっという間に見切ってしまうんですが、その先の展開についてはむしろ早く掴んでいるのは不思議です。

奥野 なるほど。去年の暮(2023年12月)に、仏教学者の亀山隆彦さん、師茂樹さんや文化人類学者の小西賢吾さんからお誘いを受けて、京都大学の人と社会の未来研究院で「仏教と人類学のまじわるところ」というシンポジウムに参加させていただきました。そのときに私は、反人間主体的な思想の系譜がレヴィ=ストロースから始まるということが、人類学では言えるのではないか、というような話をしました。

そこで注目したのが、レヴィ=ストロースとサルトルの有名な論争、そしてそれ以前に行われたレヴィ=ストロースとカイヨワの論争です。カイヨワは、「未開人」の思考が完成されているというレヴィ=ストロースの主張は、第二次世界大戦で疲弊したヨーロッパ人の自信喪失につながると主張したのです。レヴィ=ストロースの反論を経て、戦後復興と冷戦が続くヨーロッパで、歴史の主体たるフランスの知性は、人間主体でなく社会構造が人間を規定すると唱えるレヴィ=ストロースに対して苛立ちを押さえられなかったのです。

サルトルもカイヨワと同じ立場を共有しています。サルトルは、実存は本質に先立つと述べて、特定状況下でいかなる決断をするのかによって人間が何者であるのかが決定されると説いたのです。そうした実存主義の立場から、ヨーロッパが自らを歴史の主体とするためには、「未開」を人間から排除し、畸形の人類と見なすべきだと説いたのです。発達が十分ではない、畸形的な存在だとまで言っている。

清水 あのサルトルがそれを言うんですか……。

奥野 ええ。いわゆる「未開人」のことを「発育不良で畸形」だと言っています。それに対して、レヴィ=ストロースがサルトルを反批判するわけです。『野生の思考』のなかで、「未開」が人間になるためには植民地によってヨーロッパの歴史を内在化するか、あるいは歴史の主体たるヨーロッパによってっ祝福を与えられるべきかのどちらかというのはナンセンスだと述べています。

そもそも、西洋の人間主体の思想にレヴィ=ストロースが反発しているのですが、それはやはり、「構造」の発見が大きかったわけです。レヴィ=ストロースがブラジルでのフィールドワークの体験を思い出して書いた『悲しき熱帯』のなかでも述べています「構造」はブラジルのいわゆる「未開社会」での経験によって、最初に発見されたものだということです。

『悲しき熱帯』の「交差イトコ婚」の話のなかに、レヴィ=ストロースによって「構造」の糸口が見出された出発点のようなものをうかがうことができます。ナンビクワラという、「地べたに寝る人たち」と呼ばれている先住民たちは、幼い頃から、交差イトコ同士が「夫」と「妻」と呼び合います。交差イトコ同士は将来結婚する候補者です。結婚する相手があらかじめ決まっているのです。誰が決めたわけでもなく、昔からそうなっているとしか説明されないのですが、そのなかにレヴィ=ストロースが「構造」を見出すのです。それは、後に、言語学者ローマン・ヤーコブソンと出会って、「構造」の概念を深めるなかで再発見し、後付け的に書いたのではないかと私は考えていますが。

その意味で、ブラジルでの体験は、レヴィ=ストロースにとってかなり大きかったのだと思います。大きな隊を組んで、ブラジルを横断しているんですね。1930年代後半のことです。

「構造」の発見ということと、カイヨワやサルトルら西洋の知識人との論争があったことを考え合わせてみるならば、歴史の主体たるヨーロッパを戦後復興の時代に強く打ち出すことで、ヨーロッパがどのように立ち直っていくのかに関して、フランスの知識人はかなりこだわっていたのでしょう。

しかし、レヴィ=ストロースはそうではなかった。「構造」の概念を発見したことに素朴に喜び、これだと思ったに違いない。ヨーロッパを歴史の主体として考えるような考え方、進歩の概念なんかもそうですし、マルクス主義なんかもそうだと思いますけれども、ヨーロッパの進歩する主体、弁証法的な論理のなかで、正-反-合と辿りながら進歩していくような主体に対して、レヴィ=ストロースは、「未開社会」の側に立って、反論を突き付けた。ユダヤ人として、戦間期に青年時代を過ごしたレヴィ=ストロースは、ヨーロッパ内部の知性では説明できないようなものを求めてヨーロッパの外部に出かけたのではなかったかと思っています。

私が『はじめての人類学』(講談社現代新書)で書いたのもその辺りのことです。ポール・ヴァレリーが1919年から1922年くらいにかけて、「精神の危機」という評論を書いて、そこでは第一次世界大戦では850万人もの人々が亡くなったと述べています。ヨーロッパで850万人ですから、本当にすごい数です。ヨーロッパが、人類初の総力戦で戦ったわけですね。ヴァレリーは、ヨーロッパが積み上げてきた知というのは、戦争を止めるには役に立たない、無力であるということが証明されたのと述べています。まさにそうした戦争の時代に、ヨーロッパの外部に人間精神や本性を探りに行こうとして生まれたのが、人類学だったのだと言えると思います。

というのも、近代人類学の父であるマリノフスキが書いた『西太平洋の遠洋航海者』が刊行されたのが、1922年のことですから。レヴィ=ストロースもその流れのなかで、ポール・ニザンに影響を受けて、戦間期に青春時代を過ごし、社会主義運動にも携わっているわけですけれども、なかなか就職もできないという苦しい日々を送っていた。

話はズレますが、意外とレヴィ=ストロースはおっちょこちょいなところもあるんですよね(笑)。選挙に出て、車を運転してそれを溝に落としてしまって、それだけで政治家になるという希望が萎えてしまって、出馬するのを取りやめたりしている。そうした流れのなかで、海外へと出ていくわけです。ヨーロッパの外部へと出ていく。

レヴィ=ストロースは、ある意味、カイヨワとサルトルによってヨーロッパ世界に引き戻されたんです。レヴィ=ストロース自身は、歴史的な主体が誰かなんて、そもそもそんなことは考えていなかったのかもしれません。

彼自身は、「構造」の概念を発見して嬉々としていた。最初は、親族関係のなかに「構造」を見出し、その後、トーテミスム、そして神話へとテーマを順に変えていきます。その過程で、戦後のフランス知識人が持っていたある種の歴史主義というか、歴史の主体たるヨーロッパ人という議論のなかに巻き込まれていったのではなかったでしょうか。

京都大学のシンポジウムで私は、ヨーロッパの歴史的な主体を主張したカイヨワやサルトルではなくて、人類の思考はあらかじめ完成されていたと説いたレヴィ=ストロースから反人間主体の思想が始まって、それが、今日の人類学の存在論的転回につながってくるという図を描きました。

そのシンポジウムで師さんが言ったのは、レヴィ=ストロースを仮に反人間主体的な思想の端緒として捉えるならば、それは、仏教でいうところの「諸法無我」ではないかということでした。まさにそうだと思います。仏教的に言うならば、「諸法無我」。我がないわけです、あらゆるものに実態などないわけです。「無自性」と言ってもいいですけれども、自己あるいは自我などあらかじめ存在しないとして、2500年前に成立したのが仏教であり、仏教の観点から見ていけば、より鮮やかな形で、レヴィ=ストロース以降の人類学というものも捉えられるのではないか。そんな話になったのです。

アンチ・ポジティヴィズムと近代日本前夜

清水 西洋的な強い主体への違和感を、自分は哲学的に考えてしまうんですが、レヴィ=ストロースは直接ブラジルのナンビクワラのところに行ったと。無鉄砲でおっちょこちょいなレヴィ=ストロースの若い頃のエピソードは面白いです(笑)。諸法無我、無自性を構造的に捉えるということと、歴史主義への抵抗…。

歴史主義や発展史観には、オーギュスト・コントの実証主義(Positivisme)の影響も強いですね。自然科学も文学も全部影響を受けているし、学問が理論から実用的な応用に徐々に少しずつ発展していくという発展史観、ポジティヴィズムはいまだに大学の制度のなかにも染みついています。実際にはさきほども言ったように学問は諸領野がフリップフロップ(行きつ戻りつ)して合流し合っているし、メッシュワークになっている。そして何千年スパンで似たようなことを試みたりしているんですが、反近代やノン・モダンというだけではなく、アンチ・ポジティヴィズムというのが、一つ具体的な目安になるのではないか。それは案外西洋のなかにも、時代的に近代の日本の文物のうちにもあります。

奥野 アンチ・ポジティヴィズム、つまり、反実証主義ということですね。

清水 実証を否定するというよりは、むしろ粗雑な発展史観の忌避ですね。文学だと、ポジティヴィズムは自然主義ですね。西洋の象徴主義や20世紀になって出てきた新しい古典主義とか、日本でも反自然主義ででてきた流れがもともと僕は好きだったんです。「近代文学」なんていう雑なものはないように、文化史と科学史もパラレルで動いている。実用性や発展、細切れになった分野ごとの存在価値のアピールを大学人はしていかなければならないので、古めかしいポジティヴィズムから抜け出せないんです。

戦後のサルトルやカイヨワの話を奥野さんがされていましたが、西洋的な「強い主体」というのも、かなり無理して作ってきた歴史があるのではないか。初期近代の機械論的な世界観は、もしあれが完全に成立するなら、自由意志というものが認められなくなるわけですよね。ヨーロッパでは主体というものがなくなるのではないかという葛藤がむしろ強くある。主体性というものをなんとか定立したい。自由な自己があるということを考えるために、ドイツ観念論も目的論を部分的に復活させてみたり、色々試みてはいるのですが、対象は人間の世界だけで狭い。僕の見るところ、目的論の復活のさせ方が一番うまいのはライプニッツですね。

自由というか、決定論的ではない存在、カオス的な擾乱のなかにある存在、外部からも不可知の要素を含んだモノが数多くあって、しかもそれらが互いに排除し合わないで多様にある世界、そうした多世界を許容するものとしてあるというのが、倫理としてもいい落としどころで、世界を含めたそうした倫理を考えるべきだし、しかもすべてが常にうまくいくわけではないにせよ、そうした働きを最終的に《信じる》というところまで行かないと、宗教も非西洋的な世界観も分からないのではないか。

仏教では、相依性から空、という世界観の直覚から、苦からの救済への信仰に向かい、特に日本だとそれがさらに日常触れる道具の芸術的表現なんかにまで落とし込まれている。西欧では科学も技術もあれほど進めたのに、むしろ逆に一般的には定性的なほうへ戻ってしまう傾向があって、データ・サイエンスなどはまさに組み合わせ論的な情報処理の精華なのに、こういうデータが機械的に集まったのできっと同じようになるでしょうというような、単調な予測や平均的な見解の拡散を推し進めてしまう。コロナ禍でも散々、統計学者とかが出てきたけれども、全く当たらない定性的観測みたいなことをしていましたよね。西洋の文明というのは、いかにも功罪あって、進めば進むほど弊害も多くなっていく側面がある。

他方で、明治維新直前までの日本人は、たとえば仏教について特に言及していなくても、仏教の考え方自体、非常によくわかっているところがありますね。その後急激に分からなくなってしまうんですが。

――近代以降の仏教について考えると、ある種の大乗否定論というものが出てきますよね。『空海論/仏教論』でも冒頭で、その点について指摘されていたとも思いますが。

清水 そうなんですよね。大乗非仏論に対して、僕には反論があるわけです。ここ10年くらい、初期仏教以外は仏教じゃないという論調がありますね。初期仏教の考え方に則れば、生産も結婚もしてはいけなくてそれが許されたら仏教でないとか、ものすごく不毛なことを言う人までいる。

とはいえ先ほども述べたように、もともと縁起の思想があって、ことさら他因の作用を連ねているように見えながら、循環する構造としてしか考えられないとか、離二辺のテトラレンマを語って、有(常)でも無(断)でもないといった主張が仏教の最初からあることを思えば、初期仏教から大乗まで含めて、すべて仏教だと思いますね。そもそも同時代の六師外道にも唯物論的な人とか、テトラレンマを操る懐疑論者とか色んな思想の人がいるのだから、初期からそんなに単純な教えだったわけがないんですよ。仏教を大学的なポジティヴィズムで見ているわけです。ポジティヴィズムの弊害の一つは、こういう風に時系列でズダズダに断裂させて物事を捉え、それで詳しく分かった気になるところです。

その縁起説の解釈のバージョンアップが例えばナーガールジュナでも起こるし、縁起説で語られることを対象世界と認識主体との循環的なインタラクションとして精緻にしていくと唯識になります。詳しくは『空海論/仏教論』を読んでいただきたいと思いますが、「識」のなかの《循環構造》と、華厳でいう《一と多の相互包含》という思想が仏教を発展させます。循環だけを強調していると、同じところで堂々巡りをしている印象なので、「一と多」というバイナリーを出してきて、それについても離二辺である、ということが明確に主張されるようになる。一と多の相互包含は、複数の「識」どうしがお互いに含み合うところからそう言われるわけです。空海だと《循環構造》を「相応」、《一と多の相互包含》を渉入と言いますね。渉入自在と言ったりする。それがまさに一即多なんです。「相応」というのは「識」のなかの見分(≒認知主体)と相分(≒対象世界の現れ)が循環的に対応しているということです。空海は、それはヨーガyogaだとも言っている。英語のyokeと同じでヨーガには「くびき」という意味があり、牛が二頭繋がれるように、「つなぐ」意味あいがあるわけですよね。これがヨーガであり、即だという言い方を空海はしている。

奥野 なるほど。その辺りの話は『空海論/仏教論』では、203〜204ページあたりのことですね。

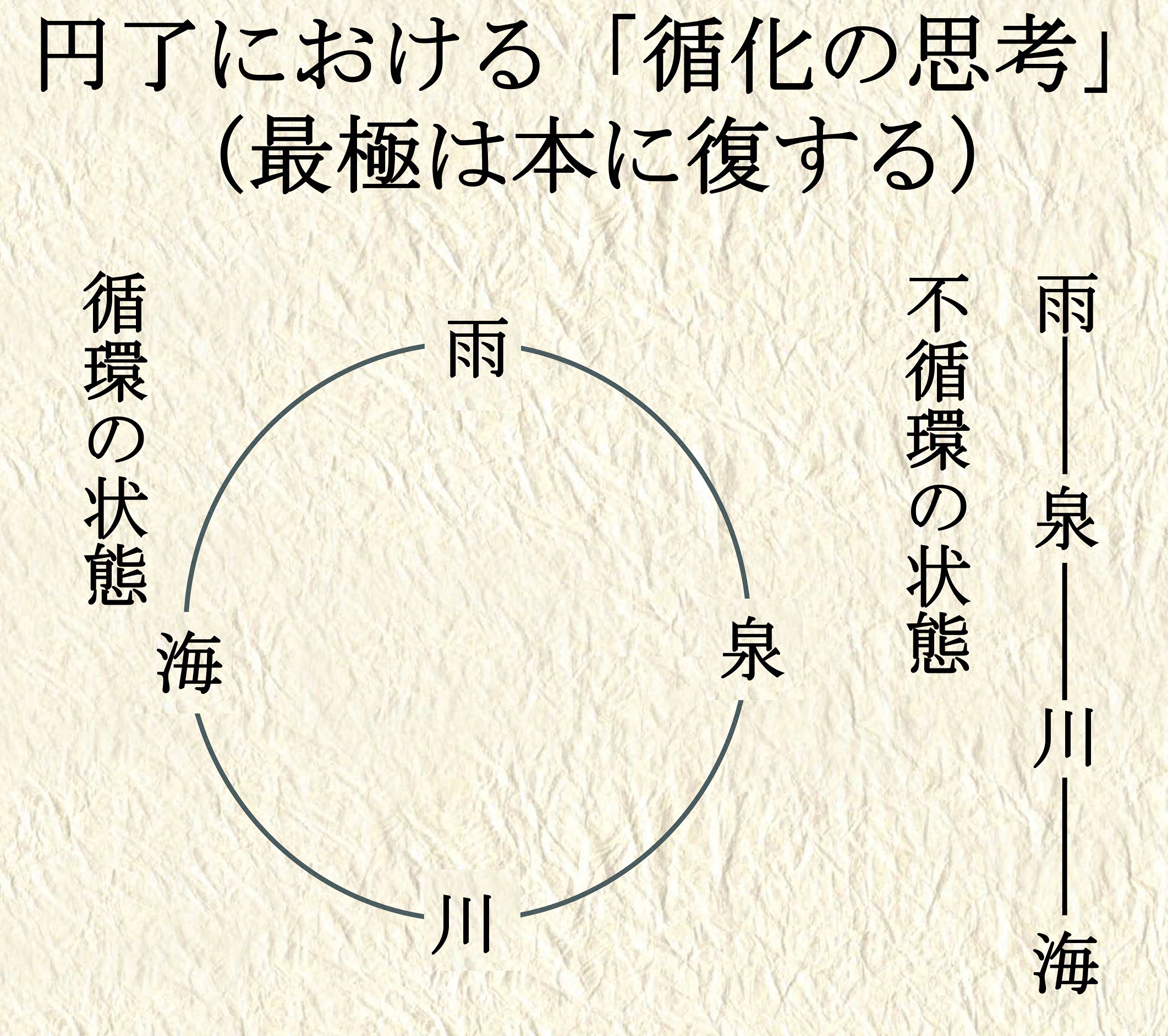

清水 井上円了も、循化(輪化)と言いますが、世界の因果関係は直線的に雨が降って川になって泉になって海になるというふうに見るのではなく、丸くないといけないという。海の水が蒸発して雲が出て、また雨が降るというように丸く捉えないといけないと図まで書いている。すべては縮約するし、かつ「一と多」でも相互包含するから、「即」であってまた多自然なわけです。

奥野 循環構造ですか。

清水 ええ。世界はまず循環構造として捉えられねばならない。そしてまた、特定の始点があるのはいけないとも言っている。『大乗起信論』は少しそうなっているところがあり、天台などの思想もあわせて補わないといけないとも言っている。円了は循化・輪化の話と合わせて、相含ということも語っています。仏教を論じるとき彼がよく対比で出してくるバイナリーがあるんですが、それは「真如と万法」というものです、「真如」は真理としての世界そのもののありかたとしての「一なるもの」。「万法」は雑多なこの世のあり方。万法是真如で、一と多が相互包含しているという風にも彼は語っています。先に述べたような、循環と相互包含の二種のダイナミズムをうまく押さえていますよね。

これは空海で言えば、相応と渉入ですよ。これがわかっていれば、仏教の構造の核心が理解できる。こういうことを明治の初年頃までは日本の知識人は普通に分かっていたらしい。しかし、一世代・二世代後になると、まるっきりわからなくなる。仏教の世界観とそのダイナミズムが、まったく理解不能になってしまい、それを反知性的な超論理の思想だと思い込んでしまう。

『空海論/仏教論』を書いているときはとにかく理論的に仏教を捉えようとしていたんですが、最近では最初期の原始仏典の『スッタニパータ』を読んでいても、これはわかっていなければできない表現だろうなと思うことがたくさんあります。

禅籍でも、悟ったからこう表現したのだろうと真面目に偈頌を読みますよね。なぜこんな奇妙な表現を採っているのかと。『スッタニパータ』も偈頌なのだから、そのように読まないといけない。「蛇の毒が身体のすみずみにひろがるのを薬で制するように、怒りが起こったのを制する修行者は、この世とかの世をともに捨て去る。蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである」という有名な言葉がある。「この世とあの世をともに捨てる」というのは、明らかにテトラレンマ的な発想がなければ言えない。それに蛇の毒を薬でと言っているけれども、これは血清なんですよね。毒を使って作った血清以外に薬が効くわけがないので。血清は古代ローマとか古代エジプトでも知られていたので、古代インドでも知られていたのでしょう。そうすると、パルマケイアというか、毒がまた薬になるという第三レンマ的な発想と第四レンマ的な発想がここですでに出ているわけですね。蛇というのもさっきの循環ではないけれども、巻いていく印象がある。脱ぐというのには内と外をひっくり返すイメージもある。ある境界の内部から、開かれる感じです。

初期仏教の頃は、教えは口伝で禅定や戒律を守ることで身体的にそれを分かることが大事だったんでしょう。それがだんだん教理が精緻になってきて、複雑なものになっていくわけだけれども、それらは全部つながっていると思います。

存在論的転回・仏教・科学

清水 先ほども少し言及されていましたが、京都大学では、奥野さんはどんな話をされたんですか。

奥野 レヴィ=ストロースの構造論を出発点として、存在論につなげていくような話がひとつですね。

清水 なるほど。オントロジカル・ターンですね。

奥野 ええ、存在論的転回です。大体はつながっているという意見だったように思います。人類学では、出口顯さんは、レヴィ=ストロースと存在論的転回を繋げることに対してはもう少し慎重にしたほうがいいという意見をお持ちです。

清水 レヴィ=ストロースと存在論的転回はつながっていないと。

奥野 ええ、そうです。ただ、レヴィ=ストロースと存在論的転回については、仏教から考えるといいのではないかというのが、私の直観なんです。例えば、『正法眼蔵』なんかにも、「無理会話」や「無情説法」というのがありますね。

たとえば「無情説法」は、師匠と弟子の対話で、石や岩などの自然物も説法というものを理解するのかどうかと、「私にはそれが聞こえない」と弟子が師匠に尋ねます。すると、師匠は「お前に聞こえないからと言って、石や岩に説法がないなんてことはないんだ」というようなことを言うわけですよね。「聖人は皆聞こえる」という。では、「師匠は聞こえるのですか」と弟子が尋ねると、「私が聞こえたら聖人になってしまうので、お前に説法することができなくなるじゃないか」というようなかたちで弟子をやりまかす。そこでは、石が説法しているというような話が語られている。道元は、『正法眼蔵』のなかでそのような話を繰り返ししていますね。そういうものが、まさに「無理会話」というんだと思います。つまり、理屈では捉えられない会話です。

存在論的転回でいうならば、これはまさに先住民の人たちの自然の人格論ですよね。山や氷河などが、「常に人間が話していることを聞いている」などと言われます。例えば、トリンギットの人たちは氷河に自分たちが話していることを聞かれてはいけないからひそひそと話すという事例が、存在論の文脈で紹介されることがあります。氷河というものが人間の話を聞くことができるというのは、まさに『正法眼蔵』のなかで言われている「無理会話」です。存在論の人類学にたくさん出てくるのと同じなんですよね。

レーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』(奥野克巳・近藤祉秋・古川不可知訳、亜紀書房)でも同じような話が出てきます。人間がエルクを誘惑し、それに応じてエルクが狩猟の場にやって来る。そういうのはファンタジーではないかと思ってしまいますが、そうではない。それを「真剣に受け取る」必要がある。

仏教のなかで説話として語られるようなもの、特に禅以降、中国の道教・老荘思想なんかの影響を受けた仏教の説話にいっぱい出てきているものと、よく似ているなと思うんですよね。

清水 先ほどマッハに触れたときに述べたように、物理現象とそれを数理的に記述することと、感覚を通してそれらを認知することは全て地続きであり、そもそも知覚をしている時点で、それはもう世界についての一種の演算なんですよね。演算の結果を我々は得て、また対象とインタラクションを持っている。しかも、我々の身体的自己と対象世界という大きなユニットだけではなく、細胞内部の選択的な弁別能力をもつさまざまな酵素たちも、すべてメッセージを発している。それを刻んで保存もするし、編集的なことも実質的に行って、また再発信することもあるんだと考えると、空海の『声字実相義』で「五大に皆響あり」というように、やはり汎生命的な世界観というのは正しいと思うんですよ。

仏教だと特に中国では表現が逆説的になりがちだし、ミシェル・セールも晩年のエッセイだと「響き合っているのではないだろうか?」という風に疑問形で書いたりするわけなんだけど、初期セールを精読すると理論的にガチガチにそうであることをすでに考え抜いているんだよね。

非決定論的でカオス的、不確定さを孕んだものが、ライプニッツ的に言えば、お互いに共可能的、compossibleにあるということと、あるいは機械論的な反応を脱去して泰然自若としてあるものは、トリンギットの人たちにとって氷河があるとか、私たちの前でさまざまな生物が生きているというのと、すべて同じようにしてある。生命の定義は、そこまで拡張されるべきだと思う。

奥野 マリソル・デ・ラ・カデナという人類学者がいますが、鉱山開発反対のデモに参加したときの話について書いています。ペルーの話ですが、鉱山開発がもたらす環境悪化に反対している集会だと思ってデ・ラ・カデナは集会に参加したのだと言います。村に帰って聞いてみたら、村人たちは実は、全然違う目的で反対集会に参加していたことが判明します。そのあたりでは古くから鉱山開発が行われてきたのですが、最近はダイナマイトで山を爆破して行うのです。すると山が怒って、人々に死をもたらすのだと人々は語ったと言います。そのことを恐れていて、村の人々は鉱山開発に反対したのです。先住民にとって、アウサンガテと呼ばれる山そのものが感覚的な存在なのです。そうした存在論の土台の上に、村人たちは反対活動に参加したと言うのです。

清水 山に人格を認めているというと、何かおとぎ話じゃないかと思うかもしれないけれど、ノン・ヒューマンも含めた倫理や相互調和を考えなければ、これからは却って無理だと思う。鈴木大拙も似たようなことを紹介していますよね。井戸で水を汲むとき、滑車を使うと「機心」がつくからと言って、だからわざとそういうものを使わずに水を汲むという『荘子』の話を語っている。あるいは岩田慶治さんが語るように、イバン族が使う臼には底に仕掛けがしてあって、精米がまさに楽器の演奏になっており、いい音をさせないと稲魂は喜ばないという。機械で精米してしまうと、稲魂にとってはその音が醜く感じられ、天地の循環が阻害されるというような世界観。そこで感じられているのは何よりも生き生きとした循環だし、またそうした日常を超えたものとしての「相含」の予感ですね。

セールの『作家、学者、哲学者は世界を旅する』(水声社)を僕は翻訳したんですが、そのなかで、彼は自分たちが幼いときにアニミズム的な巨きな世界にいることを直覚していたと述べています。「それはあのぎざぎざになった雲縁や、雄鶏の夜の叫び、草の中で風がうなる音と関わりのあるものであった」という風に語るんだけど、まさにそれなんですよね。線形的でなく錯綜した、ぎざぎざの雲縁なんて、まさにカオティックで複雑系なものじゃないですか。そういうものが全部、一方から一方へ機械論的に影響があるというのではなく、共存している世界にずぼっといることのリアリティや触感が大事なんです。

奥野 清水さんは、このほど2刷になった『Lexicon現代人類学』(以文社)の中で書かれている「岩田慶治のアニミズム」では、フンボルトの晩年の逸話を紹介されてますね。カメレオンは左右の眼を別々に動かすことができるので、右で天を仰いで、左で地を見つめることができる。けれども、人間にはそれができないとフンボルトは嘆いてみせた。岩田慶治はこの天と地を同時に見るようなあり方を目指したのだったですね。地理学を超えて、大地と天空の両方が相互作用するような世界を捉えなければならないと言ったわけですよね。どちらかが土台で、そこにもう一方が動いて変化するというような単純なことが起きているわけではない。

清水 岩田慶治さんは原風景論みたいなものに独特なものがありますよね。原風景はそれこそ、自分の日常とのインタラクションというか、自分と一体化したような環境がまずあって、その環境がさらに無限の世界に広がり、遠景と近景が結び合って、原風景ができるというような言い方をしている。空海の相応と渉入ではないけれども、主客で考える部分は相応であり、一体になっているが、そこから一と多に展開していく部分があって、そこでバイナリーが切り替わるわけです。その両方を考えているのだと思う。先ほど円了で言えば循化・相含です。道元が、飛んでいるときに鳥が空と一体になっていると言うときは、それは近景のインタラクションであり、空と空が無限につながっていると言うのは一即多の世界に一気にいってしまっているわけですね。

奥野 それは、カール・リッターの観相学を継承したアレクサンダー・フォン・フンボルトのコスモス的な岩田の発想ともつながっていますね。地層の体積や造山運動、気象や植物分布などが複雑に連関し合う秩序を持つ、はてしない全世界のなかに、我々が世界を捉えている実相がある。

清水 リッターや岩田さんも語る観相学(Physiognomy)というのは、土地の相を観るわけですよね。こんな風に地の利が使えるとか、こんな人たちがこう往来するとどうなるかとか、要するにその環境と不可分のアレンジメント。日本の文化でいったら思いめぐらせて花を生けるような。人の関与もありつつ、自然そのものの広大さや盤石さとも地続きであるような。先ほどのペルーの人たちも、彼らが山と生き、山を生かそうとしてきたあり方を破壊されたくない。観相の美学や倫理というものがあるんだけれど、それを不可解な言明としか思えないのであれば、それはわれわれ近代以降の日本人に、かつて持っていた自然観が急激に分からなくなったからだと思う。明治以前は、それがもっと打てば響くような感じだったと思うんです。

一番愚かしいのは、近代初期の頃の世界観をわれわれがいまだに内面化していたり、ポジティヴィズムで全てを見切ってしまったりすることで、それがあらゆることを分からなくしている。盲目にしているんだけど、逆にそこから離れると急にさまざまなことが鮮やかに見えるようになってくると思うんです。

応答と相応

奥野 思い出したのは、東浩紀さんの『訂正する力』(朝日新書)です。結構、面白かった。あの本で仮想敵として語られているのは、「ひろゆき」なんですね。ひろゆきのいわゆる「論破力」です。それは、ある種の実証主義的なものです。データを出してきて、論破するわけですから。

清水 エビデンスがあって、論破して、というのはまさにポジティヴィズムですね。

奥野 そうですね。論破力というのが、ひろゆきさんの持ち味なわけですが、論破するというのは、結局は勝者と敗者のうちに分断を作るわけですよね。東さんが言っているのはそうではなくて、論破力が賞賛されるような現代において、分断されるような世の中ではなく、相手が言っていることのなかに、自らを訂正し、修正する力が必要であると。

清水 修正と言っているけれども、対話ですね。

奥野 ええ、あるいは「応答」と言ってもいいでしょうけれども。

清水 『応答、しつづけよ』ですね。

奥野 そうですね。何か横道に入っていて、そこで得たものから何か吸収しながら、自分でやっていることを訂正していく。訂正しつつ、また歩んでいく。インゴルドが言うような「徒歩旅行」みたいな感じですね。目的論的に一直線に物事が進んでいくようなものでは決してないということです。

清水 そうなんですよね。目的論の話はどうしても出てきますね。定性的で素朴な目的論。ランドネ(randonnée)が大事なんだということをセールは語ります。これは「遠乗り」という意味もあるんですが、ウサギは逃げるときにまず環を描くように走って敵をまき、その環がさらにぐるりと移動して大きな環を描くように元の位置に戻ってくる、その動きをランドネという。英語のランダム(random)とも語源的に繋がっている言葉なんだけど、そんな風に丹念にすりこぎを廻すような具合で物事に当たるべきだと言うんですね。

奥野 インゴルドももしかしたらそこから何かヒントを得たのかもしれませんね。

清水 『応答、しつづけよ。』を読んでいると、応答というのは、空海で言うところの相応だなと思うところがある。「五大に皆響きあり」と『声字実相義』では言う。『即身成仏義』では、「六大無礙にして常に瑜伽なり」と語り、「無礙とは渉入自在の義なり」とも言っている。「無障無礙にして、互相(たがい)に渉入し相応せり」です。相応・渉入で、対象世界とのインタラクションに一と多の関係も含まれてくる。マテリアルな自然が生動していて、そのなかにわれわれがいる感じが強い。インゴルドは「大地を境界としてではなく、ヴォリュームとして捉える」という風にも書いていましたね。ただ時系列で積み重なっていくだけでなく、「地面は巻いたり、追ったり、天地返ししたり」するんだと。これも非線形的なフリップフロップを大地を舞台に読み取っているのだと思う。

来るべき21世紀の現代思想

清水 ミシェル・セールのヘルメス・シリーズの三巻目の『翻訳』では、ジャック・モノーとフランソワ・ジャコブという二人の生物学者についてかなり語られています。この人たちは遺伝子発現調節についての共同研究でノーベル賞を取っているんですが、偶然性や組み合わせの問題について多くのヒントを与えてくれるんです。自然科学がまったく機械論的にではなく発展した好例は進化論で、他の生物や環境との適度によって多様性が担保されるのだから、ライプニッツの言いたかったことはむしろ後にこちらで開花したとも言える。20世紀中葉にフランスは分子生物学のメッカでしたが、遺伝や進化の問題もそこで扱われて、先ほどのヤーコブソンのように他の学問分野の学者にも影響を及ぼしたわけです。

モノーの言葉で印象的なのは、「創発は目的性に先立つ」というものですね。サルトルの「実存は本質に先立つ」みたいなことを言ってみたかったんだと思うけれども(笑)、進化はなんらかの目的性を満たすように起こっているのではなくて、偶然な擾乱によってあちこちで突然変異が起こるけれども、後から左右を見渡したときにそれらが調和するような世界ができてくる。ライプニッツは当時の神学的な語彙で「予定調和」というような言い方をしたけれども、実際には偶然性とカオス的な擾乱から事後的に生まれてくる調和、それによる多様性の担保(ネゲントロピー的な特異性の再生産)が語りたかったんだということですね。

ライプニッツの思想と量化革命は20世紀の中葉にこういう形をとるし、情報論とかさまざまな分野に影響を与えたので、アナグラム的な組み合わせの操作によって複雑な事象を読み解くという意味では、同時代の構造主義もそこから大きな刺激を受けているわけです。

けれども、その後に「構造主義に差異性を持ち込もう」というような主張が今更のようにポストモダンで出てきて、ただのポジティヴィズム的相対主義みたいなものが時代思潮になったのが、人類学的にも不毛だったし、大変だったと思うんですけれども。

奥野 特に人類学は自分自身を相対化しすぎたのかもしれません。エドワード・サイードらによるオリエンタリズム批判がなされた以降、それを人類学者は自分たちで引き受けたわけですよね。そこのところで、人類学は、空海とか、人類学固有のレベルでいえば、レヴィ=ストロースに戻らなければならなかったわけですね(笑)。私はそういうことに気がついたのが、遅すぎたなと思います。比較的最近のことですから(笑)。

清水 21世紀において、西洋文明の正当性というものが、すでに大分怪しくなっているにも関わらず、他のあり方が見えていない。非西洋の世界観も足場にできるように、自己形成しておく必要がある。二〇年後みたいなものを考えると、思想界のポートフォリオにはさまざまな要素が混在しているべきだ。

東洋哲学・東洋思想というものをもっと自家薬籠中のものにして、そこに西洋哲学をプラトン以前の自然哲学もすべて混ぜつつ、サイエンスやエピステモロジーも視野に収めて、そのすべてを押さえた上で、筋が通っているというふうにしないといけないし、それは可能だと思うんですよね。

たとえばフランス現代思想と言えば、ドゥルーズを連想する人も多い。ドゥルーズ良いことも言っているんですけど、ふと考えてみたら彼の写真はほとんど白黒写真ばかりですよ。50代くらいにならないとカラー写真が出てこないので、若い頃のを使ってしまうんですよね。フーコーとかもそうですね。来年にはドゥルーズは生誕100年ですよ。

奥野 そうか、現代思想は白黒の時代だったですね。だいぶ、昔のことだった。

清水 まぁセールも5歳若いだけなんですが、微妙な違いでカラーになる(笑)。

奥野 今、講談社現代新書の100ページ・シリーズのなかに入っている箱田徹さんの『ミシェル・フーコー 権力の言いなりにならない生き方』を読んでいます。フーコーの問題意識が現れたのは、60〜70年代このことで、その時代は、より個人的なセクシュアリティの問題や先住民問題が出てきた時代でもあったわけです。国家が上から行使するようなメジャーな権力と同時に、そうしたマイナーな権力が問題とされる時代だったわけです。そういう時代に権力を主題として探ったのが、フーコーだったと著者は整理しています。現代は、その時代からすでに50〜60年くらい経っているわけです。現在のLGBTQや性加害の問題は、まさにその頃からずっと、50年以上にわたって闘われているわけですよね。長いですよね。

清水 そうですね。それが今をときめいているわけですよね。現代では多様性の問題は、排除されている社会的マイノリティを集団のなかに包摂していくという問題だと思っている人がいる一方で、もっと感覚の多様性とか多自然の問題だと思っている人、その二種類いるがと思うんですよね。落合陽一くんなんかは後者でしょう。五感の感覚と感覚を差し替える、というような試みをしている。「耳で聴かない音楽会」なんかもそうですよね。生成AIなんかもそういうものとして感じているようなところがありますよね。

政治的な言説でマジョリティと権力の関係が問題にされるのはホッブズの頃からだけど、僕にはあれは初期近代の「間違った量化」を社会的に実装しようとしているようにしか見えない。市民個人同士の質的な違いはなく、数が権力であって、集合体としての機械=リヴァイアサンになるのが理想なんだから。

奥野 清水さんがおっしゃったことで言うならば、欧米圏で問題化されたものをそっくり、我々の日本社会に移し替えて問題化し解決しようとしているという図式でしかないということですね。

清水 サイードの話も出ましたが、欧米の側からきた西洋中心主義批判を日本で同じように繰り返していて、その後も全くオリジナルなものがないんですよ。

解決不可能な困難を前にして

奥野:とはいえ、こうした国際社会の政治体制に影響を受けていて、もう抜け出ることができない状況ですよね。私が今、現在、関心があるのは貧富の格差というとてつもなく大きな問題なんです。実は貧富の格差とは21世紀になっても解決できないとても大きな問題とされます。トマ・ピケティの指摘によると、コロナ禍で金融出動などをしても結局、富裕層に偏って利益が生じてしまって、ますます、貧富の格差というのが今後、開いていくとのことです。

私自身は、1980年代に最貧国といわれたバングラデシュに行ったことがありますが、貧困というのは今では、必ずしも途上国だけの問題ではありません。日本は先進国中、ワースト4の貧困国だともいわれています。貧困がもたらす格差によって、所得が年127万円の人が6人に1人いるような水準です。ひとり親の世帯は2人に1人だそうです。結局、こうした貧困問題を抜本的に解決する手立てがないんだと思うんです。対処療法的に対策を打って支援をするということでしか、解決の具体的な方法がない。これが私たちが直面している大きな問題のひとつです。

そういう問題が今日いっぱいある。環境危機もエネルギー問題もある。私たち人類は、解決不可能な問題を作り出してしまったことをどう考えるのか。戻りますが、そんなふうに考えたときに、ボルネオのプナン社会には貧富の格差がないということに改めて気がつきます。平等主義的なバンド社会ですから。

貧富の格差の問題をプナンが解決しているというのは、レヴィ=ストロース的に言えば、人類の知恵はすでに完成されているのだと言えるわけで、例えば、そうした社会へと私たちは回帰していくべきなのではないか。けれども現代では、野生の思考へと「先祖返り」することができるなんて考えは、及びもつかないわけですよね。実際には、現代の内側で山積みとなった問題をなんとか解決することができるのではないかというのは、作られた虚構に過ぎないのではないか。結局、国家による政治が経済を動かすやり方でした対策が立てられない。非常に複雑なかたちで、問題が先延ばしにされている。結果、どんどん状況が悪化していく。そういう現実そのものをどう考えればいいのか。

写真提供:奥野克巳

写真提供:奥野克巳

清水 ヤーコブソンとレヴィ=ストロースの往復書簡を読んでいて思ったのですが、やはり言語の問題もそうですが、現代人はいろんなことをすごく社会構築主義的に考え過ぎている気もしますね。言語だから恣意的であるとか、社会的な習慣も人間が作ったものだからいくらでも改変していい、改変できるはずだというのが主流的にある考えでしょうけれども、実際に生物学的条件と言語がシンクロしているようなかたちで、さまざまな調和が生まれて維持されてきたのが人類の社会だったのだとすると、それをあまりにもフラットに見過ぎている部分もあるのではないか。そうしたことが現代の歪さを生んでいる気もします。

結局、解決不能なものを大量に現代文明が作り出してしまって、一見ありがたそうなものがすべてまた害悪の部分ももっている。問題の解決を人工的に先送りして、その機構のなかで世界が回っている面もあるので、見えにくくなっているものがたくさんある。

奥野 現代の問題の山積み感というのがとにかくものすごいですね。どうしようもない、解決できない感じしかない。。繰り出せる策というのは、支援やサポートくらいしかない。根本的な解決ができない。そういう状況のなかで、ますます困難な状況が繰り返され、増え続けていく……。

著者紹介

清水高志

哲学、情報創造論。東洋大学教授。井上円了哲学センター理事。日本文藝家協会会員。主な著書に『実在への殺到』(水声社 2017年)、『ミシェル・セール 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社 2013年)、『セール、創造のモナド ライプニッツから西田まで』(冬弓舎 2004年)などがある。

奥野克巳

文化人類学。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。以文社より共著、共編著者として『今日のアニミズム』(2021年)、『マンガ版マルチスピーシーズ人類学』(2021年)、 『モア・ザン・ヒューマン』(2021年)、 『Lexicon 現代人類学』(2018年)を刊行している。

![Read more about the article 【連載】誰がパリ五輪に抵抗しているのか?[第4回]後編/佐々木夏子](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/12/スクリーンショット-2022-12-15-18.00.00.png)