[連載]ノン・エクスクルーシブ・ニューヨーク

アートと「障害」をめぐる渡航記

大崎晴地

第2回 アクティヴィズムとケア

ニューヨークの都市にはホームレスがたくさんいる。路上で寝ている人も多い。そもそもマンハッタンに自宅を構えるのは高所得者に限られるが、郊外に家を持って車で通勤している人が多いようだ。そんな都市でホームレスがお金をせがんでこない日はない。子供も駅のホームや車内でモノを売っている。一体いつの時代なのかと思うが、これが都市空間での日常と化しているので、住んでいれば特別なことではなくなってくる。グロッセリーストアーの手動の扉を開閉する人がいて、この労働を障害者やホームレスがやっているところが多いのは少し切ない。リベラルな国であることは開放感を与えるものの、いろんな国の人が一緒に生活しているだけでなく、貧富の差を直接肌で感じることにもなる。

ブロンクスの帰りがけに起きた地下鉄での出来事。車内で段ボールにメッセージを書いた中年の男性が演説を始める。これはよくあることだ。その時、ブロンクスから一緒に乗った若者三人がそれに対して言い掛りを付けた。しばらく中年の男性も反抗していたが、若者の一人が座席に男を仰向けにして、本気で何度も頭部を殴った。車内は騒然とし、止まった駅で男性は放り出された。スラックスが脱げ落ち、男性の頭部には血が流れていた。ほんの数秒の出来事だった。殴られた男性本人も驚いていた。無念だったが、場所によってはまだ治安がかなり悪い。だから日常化しているといってもそれを匿う空間があってのことで、場所によっては潜在的に危険なのである。1970年代、ブロンクスは経済的に荒廃し、人種差別や暴動が起き、壊滅的に廃墟化したスラム街で知られる区域である。今は美術館や動物園、野球場もできて観光地として回復してきているものの、まだ油断できない。おそらく物価の上昇とも並行しているのだろうが、いまだに何が起きるかわからないのだ。しばらく、車内でパフォーマンスをする人を目撃することがトラウマだった。

ブロンクスの記憶

ブロンクスは、空が広い。ビルで覆われた隙間から見えるマンハッタンのスカイラインが日常化していたので、久しぶりに空が見渡せた。坂道が多く起伏に富んでいる地面も、整然としたマンハッタンとは対照的だ。ブロンクスはまだ復帰の途上にある。壊れたままの看板、戦後に建てられた公団アパート、そこに集う低所得者層のコミュニティなど、この地区の風景の名残のようだ。教会には物乞いの銅像もあった。

当時、ブロンクスは年間一万二千棟の火災があり、放棄された建物は「ダンジョン」と呼ばれ、建物全体が1ドルで売られていた時期があるようだ。犯罪やドラッグが蔓延した区域として避けられるようになり、ゴーストタウンと化したサウス・ブロンクスで、当時、アーティストのゴードン・マッタ・クラークは建物に穴をあけたり、亀裂を入れたりしていた。当然、建物は取り壊されて作品は何も残らない。崩壊する前の人工的な亀裂によって都市の無意識や欲望の断面を可視化させるその行為は自由な精神を象徴するものだ。建物を断片的に壊し、体積を持ったネガティブ・スペースが生まれ、それを人々が目撃する。それはブロンクス美術館で個展が行われていたダレル・エリスの作品にも通じるところがある。彼の作品は地味でわかりにくいが、父親の写真を用いて、そのイメージを再度、凹凸や穴の空いた支持体に投影し、写真や絵、版画などの重層的なプロセスによって作られている。個人的で心理的な記憶を再度炙り出すための技法を発明しているとされる。支持体から破壊するところやその複雑なプロセスはマッタ・クラークの複層的なレイヤーにもつながるものだろう。二人とも若くして亡くなっている。

前回、NYで抽象表現が育った背景には建築や都市の支持体を媒介にしているのではないかと書いたが、都市の平面が支持体で、それをハードの面から壊して作られるということが、このブロンクスの破壊された街の記憶とも無関係ではない。街に落書きやグラフィティが溢れているのも、都市にダイレクトに手を入れる行為、物理的な身体の行為とともに壁に向かい合う環境から生まれてきたのだといえる。都市そのものが脳の射映であるかのようだ。

ブロンクスはヒップホップ発祥の地としても知られている。今年はヒップホップの生誕50周年ということだから、1973年にこの音楽が始まっていることになる。つまりヒップホップも、マッタ・クラークと同様にこのブロンクスが極めて荒れ果てていた頃に出てきた。私はBrooklyn Chophouse Times Squareという店で行われた生誕を記念するイベントに行った。ほとんど観客は黒人だけでアジア人は私だけだった。ダンスのイベントにもいくつか行ってみたが、黒人のダンスには魅了されることが多い。アイデンティティがしっかり根付いているというか、ただリズムにノることとは違い、男性も女性もリズムに威厳が感じられる。その本場のリズムを間近に感じることができた。

手元の資料によると、ストリートダンスとファッションがミックスしてブレイクダンスが普及し、その後ヒップホップダンスと呼ばれていったようだが、社会に従属せずに休むこと、ダウンすること、無目的に踊ることがクールであることにつながっていたようである。強い抵抗から生まれた表現ではあるが、それ自体が自分たちのテリトリーを作ることに繋がり、ヒップホップそのものが競い合うように生じてきた。物理的な身体の動きがそのまま形になって壁のグラフィティになったり、ダンスになったり、建物を直接切断する行為につながっている。それが都市の支持体とともに定型化してスタイルになっていくのだろう。

ブロンクスから逸れるが、ダンスのルーツという点ではパブリック・ライブラリーで開催されていた“Border Crossings”も、コンテンポラリー・ダンスになる以前のダンスのフォームの系譜に迫る展覧会で、これも境界を越え突破することがダンスの形式となる。ダンスのフォームが政治的な抵抗の形として、国境を超えた身体表現となる。ダンスが公民権運動を扇動するものにもなったというダンサーの証言もあった。

ブロンクスの記憶から表現のルーツを辿るときに、アートを通してコミュニティを形成していく局面がある。特にマッタ・クラークは廃棄された建物を使って「FOOD」(ソーホー)というバーを開いたりもしていて、市民を繋げていく意志が強かった。アーティストの独断ではなく、状況や人を巻き込み、参加の形を促していく背景には、こうした人々を回復に導かねばならない状況がある。文化的な動きが自分たちの空間を組織化していくなら、それはケアともつながるものだ。

ケアと革命

コロナ禍は、社会の制度的な不公正を暴露することにもつながった。その中で、ケアすることの意識は政治的なマイノリティの意識の連帯にもつなることとなった。例えば、アブドゥル・バディの著書 “TAKE CARE of YOUR SELF ”という本のなかでは次のように書かれている。「ケアが真に革命的であるためには、それは脱植民地的かつ意図的でなければならない。システミックな抑圧を経験した私たちにとって、ケアと健康はラディカルな抵抗の行為になる。喜びは武器になる。想像力は薬になる。ケアは革命となる。精神は肉体や物質を超越する。私たちは決して周縁的な存在ではなく、拡大的な存在なのだ」。安全な空間を作ることは、ウイルスから身を守るというだけでなく、コミュニティの場を作ることで人々を癒すことでもあり、それはキュレーションの問題でもある。彼女は宗教や民族間の緊張を強いられたイラクに出自を持つ背景から、このようなアクティヴィズムにつながっている。セルフケアといっても企業や資本主義のもとで飼い慣らされたケアではなく、本当にケアが必要な人にとってのコミュニティや場におけるケアが必要であるとされる。だから革命的ではないケアは、本当の意味でのケアではないとも述べられる。「癒し」も資本主義的なセラピーにつながるならそれは革命ではないだろう。ケアも癒しも手垢のついた言葉だからこそ批評的に捉える必要がある。

ケアと革命は一見、全く異なるように思えるが、ケア自体の場を作ることや、維持することそのものは革命的である。そのアイデンティティの場を形成することで、差別や圧力を軽減する場所となるからであり、そこでの関係性が治癒につながるからである。

またこの本に参加しているアーティストのDana El Masriはこう述べている。「魅力的なものの中にある不快なもの、美しさの中にある痛み、光の中にある闇。人間として「暗い」、あるいは「好ましくない」面を持つ私たち自身を許容することは、回復とセルフケアのための最も重要なステップのひとつである」。ネガティブな自分に向き合っていなければ社会的な関係に向き合うこともできない。それが根本的な制度の不公正によるものなら尚更だろう。トラウマの問題は特にそうだが、傷ついて弱っている人に無闇に回復を促すものでもない。

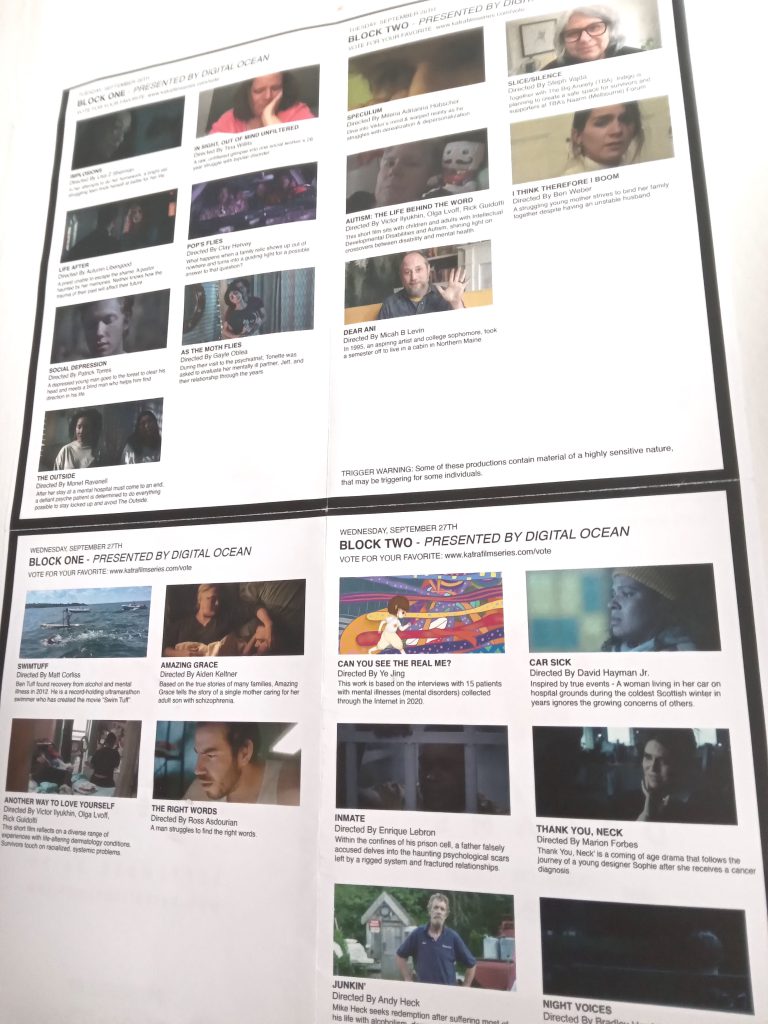

これは“URBAN DREAMS”メンタルヘルス・フィルム・フェスティバルで観たいくつかの作品の印象でもあったので、少し紹介しよう。“CAR SICK”(Directed by David Hayman Jr.)は病院の敷地内の車の中で生活する女性の物語で、車がみずからの家であり、アイデンティティとなっている。ボーイフレンドとも別れて外と隔絶する生活を送っていた。そこにはハッピーエンドはないが、クリスマスの夜に電飾で覆われた車内は本人にとって癒しの空間となっていたと思える。“NIGHT VOICES”(Directed by Bradley Hawkins)では、ラジオ局で単調な毎日を過ごす主人公が、幻覚妄想状態から自殺に追いやられる寸前のところで、あるリスナーに出会い、みずからの病について話を聴くことで心に変化が生じる。負の部分を共有することで救いにつながり、傷ついた者同士の水平的な関係を作っている。それが孤独や死を免れることにつながる。

アブドゥル・バディにはカウンターカルチャーやアートを支持しない、という視点もあるようだが、それは幸福やメンタルヘルスというトラウマからの癒しの場が人権に結びつかないからだという。こうしたトラウマからのケアの問題をただ自分たちの癒しの場だけでなく、根本的な革命(ケア)につなげるために、その活動を維持しなくてはいけない。実際に一過性の展覧会だけでなく“We Are The Medium”という組織を運営していて、そこでは文化的な生産だけでなく社会的な正義との対話に根差した活動を展開している。この本ではキュレーターがアーティストの言葉をコントロールせず、そのままアーティストたちのテキストも入っており、スタイルも一貫している。

Presented by Digital Ocean

ファウンテンハウス

個が強く自立的であるアメリカ人の国民性は、表現者による場作りや、アイデンティティを守るための連帯などにも現れているが、それ以前に自立を目指す福祉やリハビリの現場では、どのようになっているのか。特にメンタルに問題を抱えた人や精神疾患の人のための社会復帰の枠組みが気になるところだ。リハビリテーションは個人の社会復帰を意味するが、その個の枠組みがアメリカでは自立的であり、障害のあるなしにかかわらず誰もが個性を発揮できるインクルーシブな社会性がある。だから障害者も堂々としている。ADA(Americans with Disabilities Act)の障害者のための法律も90年代に制定され、多国籍であることはもとより、差別的な歴史が根深い国だからこそ、多様性を認め合うことがどこよりも切実で重要な課題になる。ケアする側とケアされる側という関係性よりも、自立主体的な個の性格を持つ国だから、社会復帰は本人次第なのではないか?という印象があった。だからこそケアの場でどのような活動が行われているのかに興味がある。

NYと「ケアの施設」というとどこか似つかわしくないイメージもあるが、もちろん福祉施設はある(ホームレスの保護施設もブロンクスにあった)。マンハッタンには「ファウンテンハウス」という大きな施設があり、そこでは精神疾患のある人が集まり、日々コミュニケーションが行われている。75年前、病院に入れられて強制的に出られなくなった患者を解放するために、メンバーが集まってできた。アメリカは病院が多いが、入院の日数が限られているため街中に障害者が溢れる。この施設はホスピタルとか治療のための施設ではなく、障害者たちの自主的な活動が母体となってできている。

ここではスタッフと利用者という関係がなく、それぞれが「メンバー」と呼び合い、運営している。ボランティアとしていろんなプログラムに参加できるフリースクールのようになっている。学校を出ていない人のための高校教育もメンバー(利用者)が教えており、だから定刻通りに始まらないことも多い。食事も安くてしっかりした食事が食べられるが、食堂もメンバーがやっているから、パートタイムのような責任感はない。だから食べる側も味に対して文句はいえない。

施設にはたくさんの絵があり、創作や園芸が行われていた。それはアートセラピーでも作業療法でもない。自分たちが職を持って作品を作り、その活動そのものが目的となっているのであって、治すことが目的ではないようだ。日本でいうところの就労継続支援の場に近く、リハビリ的な作業を通して社会での仕事にもつなげるデュアルタスクの仕組みがある。この施設がモデルとする「クラブハウス」という理念に基づいた事業所が世界にたくさんあり、日本にもある。

ファウンテンハウスを案内してくれた日本人のトーコは、日本は自殺率が一番高い国だと話す。なぜなら薬で体を壊しているからだという。ファウンテンハウスでは人との繋がり、コミュニケーションや場が薬になっている。コミュニティで回復できるわけだ。もちろん、依存症の問題は薬との付き合い方だと思えるから、薬がダメだといっているわけではない。メンタルヘルスが対話によって促され、日常生活の枠組みをコミュニティの中で維持していくことで、病気の人も同じメンバーとして一緒に過ごせる共同体を作るという視点があるのだろう。

アメリカは個人やコミュニティが強いからこそ、オープンな場での関係性が明るい。引きこもっていない。アメリカにきて「赤の他人」と会話して仲良くなる場面に何度も出くわすが、日本ではあまり見られない。赤の他人でもすでに個性的な弾力ある個人であるからこそ、逆に対話が生まれるのではないか。最初から同質的な関係だったら、内と他所(よそ)との間で別段確認し合わなくてもよい。しかし個人(主義)ならば、それだけに他人を知りたくなる。そこに個人の逆説があるような気がする。個が立つ国ほど、他人との乾いた繋がりが生まれやすいのではないか。乾いているからこそ、他人への好奇心が生まれるのかもしれない。

施設では、突然、歌を歌い出す人がいて、みな、メンバー同士で、なんでもウェルカムに褒める。ただしずっと付き合ってもいられないからどこかで引き上げるが、みな、なんらか声を出したリアクションがちゃんとある。リアクションがあることが重要で、それは嘘でもいいのかもしれない。「嘘」というのはアメリカでは一つのジェスチャーなのではないかとも思える。つまり、本当と嘘がくっきり分かれておらず、コミュニケーションが第一なのではないか。日本の福祉施設でもそういう雰囲気はあるが、アメリカでは日常的にも形から入るような印象がある。それだけにジョークが効く。湿度がない分、ウィットに富む。多分こういうリアクションの関係性がデフォルトだから、引きこもる人が少ないのだろう。関係性そのものがこもっていない。個人的か公的かではなく、関係性そのものの弾力性が環境に備わっている。オープンで明るく、面白い。施設の受付のお兄さんたちも、いつもグーのポーズでウィンクもする。これは日本人の私から見たときに、彼らのやり取りに誇張を感じて面白く感じているだけかもしれないが、しかしそれが普通の日常になっているのがアメリカ人なのではないか。ある種のノリというか、楽観的なやり取りの中に寛容さがある。赤の他人でも仲良くなるのだから、その性格がこの施設では「同じメンバー」としてより自覚的になっているのかもしれない。日本人からしたら、それは本当じゃない、嘘偽りの関係だと思うかもしれない。しかし、アメリカにきてそれがデフォルトになれば、これは普通に他人と関わるのも悪くはないと居直れる感覚がある。施設に居ると非常に健康的になる気がするのは、単的に乾いた関係を保てるからだろう。

前回、アメリカに来て個人や個性の意味が違うと書いたのは、この文脈(環境)の違いからくるのだと思われる。個人主義であることが居心地の悪さにつながるなら、それは社会が同質的な方に向いているからだが、本当にリベラルに個人主義的なあり方が肯定されるなら、それぞれが居心地のよいものになる。アメリカにはそういう空気がある。ただし、精神病の人は他人への関心が障害によって極度に低いので、健常者のいう個人主義の意味とは異なる。本人の意思に関係なく個人的だからである。それも包括して個人として捉えるインクルーシブな社会は少し早急な気がする。この多様化の回路を、文化やケアを通して伸び代を作れると良い。

ファウンテンハウスの制作スタジオが2017年にできて、街の中にはギャラリーもできている。マンハッタンのど真ん中にあるギャラリーでは、TOYS展という企画展が行われていた。ちょうどウィニコットのいう移行対象のような、ぬいぐるみの作品などが展示されていた。就労継続支援の枠組みも、ある種、ケアのための作業が社会の活動につながる移行があり、過渡的なところがあるだろう。クイーンズの方にあるスタジオのオープンの日があって、そちらにも行った。そこで出会ったメンバーたちは、自分たちのことを「アーティスト」と呼んでいるのが印象的だった。すでにその場所がスタジオとして息づいていて、福祉施設と関係したスタジオであることを忘れてしまう。それはアーティストのスタジオだった。そこで知り合ったバーミリオン(vermilion)は匿名の名前だが、すでにファウンテンハウス・ギャラリーの外でも発表をしている。ロンドンでも個展が開かれるそうだ。私が最初に気になったのは名前(匿名)の問題だった。アーティストとして自分の名前を出せば、精神疾患であることを公開することになるからだ。彼女は「北斎には30もの名前があったと聞いているのでわたしも時々名前を変えるかもしれない」と言う。こうした矛盾がメンタルヘルスの問題そのものでもある。彼女は名前を出すと自分の病気のことや家族にも迷惑が掛かるので匿名にしているが、すでに顔も公に出ていてバレているので諦めているとも述べていた。逆に彼女くらいアーティストとして発表できれば周りも応援してくれるだろう。バンクシーのように匿名的に知られる存在と異なり、名前を変えていたとしても顔を出していて、すでに誰かということは知られている。

ファウンテンハウスのレジデンス施設がガバナーズ・アイランド島にもあり、そこで彼女は滞在制作していた。トークがあったので聞きにいった(写真の掲載は本人の許可を得ている)。いわゆるアール・ブリュットではなく、リサイクル系のボトル・プロジェクトやマッシュルーム・プロジェクトなど、プロジェクト型のアートを展開しているところが興味深い。社会的に疎外され、消費されるボトルやマッシュルームをモチーフにしていて、その社会問題にも触れながら、アートによって別の繋がりを可塑的に提示している。彼女の計画は、廃棄物を使って森にアーティストの隠れ家を作ることであるという。マッシュルームで作った顔は、どんどん成長して変化し、食べたりもするそうで、作品そのものが特異的だ。

アウトサイダーアートという分類に括られずに、ケアの施設の枠組みから離れることができれば、より自立した個の表現として強いものになる。アートは文化的な評価のもとだけにあるわけではなく、誰もが持つ力でもあるはずで、個の表現に根源を持つと同時に、それが共鳴して形となる。この社会システムの中で拡張された形がアートの歴史だとしたら、その根本にはまず誰もがアーティストであるという方が幅広く、根底的なのだ。ファウンテンハウスにギャラリーやスタジオがあることは、表現者として社会に発表できる場があり、すでにそれが個の実践的な場となっていた。ファウンテンハウスはスタジオを持つことで、社会と地続きに展開する複合的な施設でもある。美術館やアートの組織と関係が作れたら、その遠心力によって表現者としての自立が促されるかもしれない。自由に表現者として社会で発表したり、関係性を作ることが、本人たちにとってのメンタルヘルスにもなる。

アメリカは寄付の社会である。ファウンテンハウスは寄付金で作られているから、ギャラリーがあることからもわかるように社会的にもオープンな施設である。最近は州上院から10億円の寄付を受けてブロンクスにも拡大した。この経済的な仕組み自体は国民感情とも大きく関係しているだろう。社会自体がファウンテンハウスのようになればうまくまわるのかもしれない。しかし、この施設のよさは部分的なコミュニティだからうまくいくように思える。参与型というか、「メンバー」はいつ来ていつ帰ってもよい。風通しがよい。システムの取り替え可能な部品ではなく、表現者、アーティストとしての存在の力を持ちながら、コミュニケーションの弾力性を回復して社会につながっていける。だから社会に復帰しなくてもよい。健常者社会を目指すのではなく、ミドルゾーンが社会である。社会とその中にある小社会(コミュニティ)との間を行き来すれば、すでにそれは本人の自由度や選択肢につながっているからだ。

リベラリズム

ファウンテンハウスの場合はケアそのものの文脈だが、それをキュレートするアブドゥル・バディのアクティヴィズムは、連帯するコミュニティをその都度立ち上げる継続的なプロジェクトである。それは匿われているというよりは敵に晒されてもいる。公に展覧会を開くことで、敵対的な来場者もいることが懸念されていた。敵対的な関係性からどう身を守り、セルフケアにつながる基盤を作れるのかは、「ケア」という言葉からは程遠い暴力にも晒されることになるが、セルフケアを文字通りみずからケアする実践として捉え、それを発明していくような方法は、リベラルか保守かにかかわらず、どのような文脈であれ芸術の実践に深く関わることだ。

哲学者のマルクス・ガブリエルをゲストに迎えた講演会があった。その日は「未来はどこまでリベラルか?来るべき時代における民主主義の位置付け」といったタイトルでAlexander Görlachとの対談形式で行われた。ガブリエルはグローバル下での狂気について触れていた。質問者だったと思うが、アナーキーも民主制のプロセスの一部であるという意見があった。自由や正義自体が多様で統一的な視座を持たないのなら、アナーキーも見えないウイルスのように潜在的かもしれない。

またハイテク企業を規制することはリベラルなことであるとガブリエルは述べ、リベラルな解決策は規制の不在ではない、と。テクノロジーと政治が一体化すれば、技術的な画一化も招きかねないから、一見自由であるようにみえることも人々の画一化につながる未来が予測できる。効率を実現するハイテクを一辺倒のものにするではなく、不自由さを選択することの自由や、個別性を尊重した自由のあり方を含めて未来を考えなければと考えている私にとっては、それは賛成だ。

私は懇親会でガブリエルに質問してみた。「性善説と性悪説という考え方があるが、哲学はどちらの立場に立つのですか?」と。すると間髪入れずに「グッド・クエスチョン!」と彼は笑ったが、私の語学が拙いこともあり挨拶のみで終わってしまった……。哲学も芸術も、社会的な善悪の外に立った上で別の応答の仕方を作るところがあるだろう。ガブリエルは、現代はグローバルから惑星の時代に入ったと講演会の最初に述べたが、ある意味でパンデミックの状況が到来していなくとも元から惑星的なところはあったはずだ。当然、哲学者も芸術家も一社会人でもあるわけだから、惑星的であると同時に地球人でもある。その位置から再び、個人やコミュニティの位相を考えた時に、文化は重要なファクターになる。

参考文献:TOMAS GUZMAN-SANCHEZ, UNDER GROUND DANCE MASTERS.

著者紹介

大崎晴地(おおさき・はるち)

1981年生まれ。

美術家/「障害の家」プロジェクト主宰。

去る8/29に「障害の家」プロジェクトの対談集『障害の家と自由な身体――リハビリとアートを巡る対話』(晶文社)を出版。

共著に “la douleur à l’oeuvre”(EDITIONS IN PRESS)、『創発と危機のデッサン』(学芸みらい社)、『哲学のメタモルフォーゼ』(晃洋書房)など。

http://haruchiosaki.com

![Read more about the article 人間狩り・奴隷制・国家なき社会[第3回]/酒井隆史×中村隆之×平田周](https://www.ibunsha.co.jp/cms2/wp-content/uploads/2022/06/img_9784903127323_2-768x511.jpg)