20世紀知の見取り図と「戦後民主主義」の風景

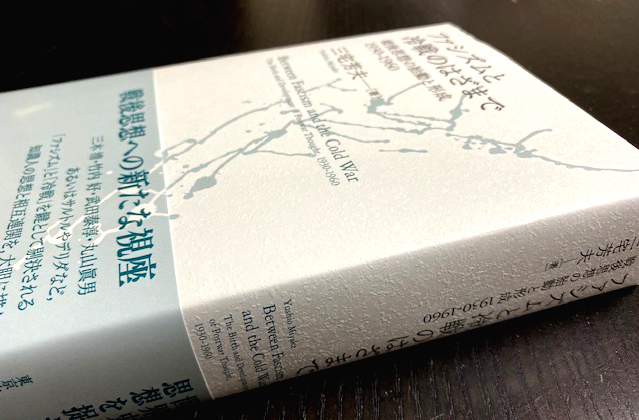

──書評・三宅芳夫著『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』

今年(2020年)の初頭から春にかけて、瞬く間に世界の隅々にまで蔓延した新型コロナウイルス。百年前のスペイン風邪以来の規模とされる今回のパンデミックは、新自由主義グローバリズムによって蓄積されてきた社会の矛盾をいっそう増幅させ、全世界の多くの人々の生活を困難に陥れている。

各国政府が国境を封鎖して「ロックダウン」や外出「自粛」要請を行った結果、資本主義=自由主義の基盤である移動の自由や営業の自由が大きく制限されただけでなく、民主主義を支える集会の自由・表現の自由なども損なわれる事態となった。資本主義=自由主義体制の覇者として約一世紀にわたり世界に君臨しつつ、その覇権を維持するために新自由主義グローバリズムを先導してきた米国と、そのレジームへの挑戦者とみなされた中国との間の対立は、「コロナ危機」が深まるにつれていよいよ先鋭化する一方である。

「コロナ後」の世界の変容についてさまざまなことが語られ始めているものの、先行きはいっそう不透明さを増している。現代世界のレジームはどのように形成されたのか、またそれは抵抗運動の影響をいかに受けながら再編されてきたのか、そのような歴史的展望を得ることなしに、将来の見通しについて的確に語ることはできない。

コロナ禍の只中を生きる私たちのそうした知的欲求に対して、三宅芳夫の新著『ファシズムと冷戦のはざまで――戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会、2019年10月)は、多くの刺激を与えてくれる一冊である。

*

本書は、20世紀のファシズムの時代と冷戦の時代という二つの時代を生きた思想家たちについて、思索の論理の内部に分け入って詳細な考察を加えた十二篇の既発表の論考が収録されているほか、現代史の文脈の中に彼らの思索を位置づけるための大きな見取り図を示した序章が新たに書き下ろされている。

各論考で分析の対象となる思想家は、三木清・竹内好・武田泰淳・荒正人・花田清輝・丸山眞男・松下圭一ら戦前・戦後の日本を代表する哲学者・文学者・批評家・政治学者、およびフランスのジャン=ポール・サルトルとジャック・デリダである。

それぞれ強烈な個性の持ち主であり、一見互いに交わり得ないようにみえる多様な思想家たちが、本書の諸論考において分析の対象として選ばれたのは決して偶然や気まぐれではなく、その背後には著者の一貫した問題意識があると思われる。

まず、彼らはみなファシズムの時代を体験し(松下とデリダは戦時中まだ成年に達していなかったものの)、ファシズムへの思想的対決・抵抗を通じて自らの思索を練り上げたという共通点がある。

次に、彼らはおしなべてマルクス主義から深く影響を受け、資本主義に批判的な広義の「左派」的知識人(ないしその同伴者)に属するが、ソ連を中心とした国際共産主義運動と政党およびその指導思想としての「正統的」マルクス・レーニン主義から一定の距離をとったという共通点もある。

さらに、彼らは(敗戦直後に斃れた三木を除き)冷戦下において、アメリカを盟主とする資本主義=自由主義体制に批判的であっただけでなく、「現存社会主義国家」体制にも与しない「中立主義」を支持した点でも、立場を共有しているのである。

ユーラシアの両端に位置する日本とフランスには第二次大戦後、哲学・文学・政治の枠組みを横断する形で特異な「知的革新」というべき現象が起きたと、著者はいう。

本書によれば、戦後思想はすでに1930年代のファシズムとの知的対決を通じてその胎動が始まっていたが、第二次大戦終結後、それ以前の「政治社会の秩序及び価値体系の崩壊」によって、「秘かに胎動していた思想」が「公的空間に奔流のようにあふれ出た」のは、敗戦国である日本、および「実質上敗戦国」であるフランス(戦時期フランスを統治していたのはナチスと協力したヴィシー政権とその行政機構であった)においてであり、戦勝国たる米国や英国ではなかった。そして日本とフランスは戦後、米国主導の「国際冷戦レジーム」において、「西側における「緩衝」地帯の役割を割り振られた」点で、「朝鮮半島、沖縄、ドイツ、ギリシア、トルコなどの冷戦の「前線」地帯の状況とは決定的に異なる」のだという。

こうした両国の特殊な地政学的背景が、本書で考察の対象とされる非「共産主義」的「左派」および「非同盟中立」という立場を選んだ知識人の広範な存在を可能にしたのだと考えられる。

第二次大戦後の思想的革新を準備した1930年代のファシズムとの対決をめぐり、本書で取り上げられる日本の代表的な知識人は、哲学者の三木清である。

福本イズムが左翼知識界を席巻していた1920年代後半、三木は独自のマルクス主義解釈をひっさげて論壇に登場、気鋭の哲学者としてプロレタリア科学研究所の創設にも関わった。だがまもなく、ソ連の「正統派」マルクス主義=スターリン主義哲学を直輸入した左翼論壇から「観念論」「修正主義」者のレッテルを貼られるなど激しい攻撃を受け、左翼運動から距離を置くことを余儀なくされた。

その後の三木は、滝川事件や天皇機関説事件等の時局に際し、一貫して「自由主義」の立場からファシズムを批判する論陣を張りつづけたが、37年の盧溝橋事件後は近衛文麿のブレーン集団「昭和研究会」に参画、「東亜協同体」・「新体制」論の理論的支柱として「活躍」した時期もあった。

アジア・太平洋戦争期に入ると、「京都学派」のいわゆる「世界史の哲学」者たちとは異なり時局に迎合せず、哲学的著作の執筆に没頭したが、戦争末期に「共産主義者」を自宅にかくまった廉で検挙、敗戦後も釈放されないまま45年9月獄死した。ただし本書において焦点を当てられるのは、こうした三木の大きな振幅をともなった周知の政治的経歴自体ではなく、その背後に動く三木の哲学に内在する論理である。

本書の三木論の特徴は、20世紀前半における哲学の世界的潮流として、新カント派的「認識論」から「存在論」への転回という現象に着目し、この流れに三木の思索を位置付けたことにある。著者のかかる着眼は、三木の思想を検討しようとする私たちにとって、次の二つの可能性を開くものといえる。

まず、マルクス主義に最も接近した1920年代末から、「自由主義」の立場からのファシズム批判を経て、「東亜協同体」の基礎づけに熱中する30年代末に至る、振幅の大きな三木の政治的行動の背後に流れていた哲学的思考の一貫した特質を見出せるようになる。『唯物史観と現代の意識』(1928年)で三木が提示した「基礎経験」・「アントロポロギー」・「イデオロギー」という三層構造――認識に還元しつくせない「物自体」として出現する「基礎経験」という名の下部構造と、それを媒介するロゴスとしての「アントロポロギー」(生活世界上の認識)および「イデオロギー」(歴史的社会的諸科学)という上部構造との間に生じる矛盾・変動という図式――は、唯物史観を存在論的に解釈したものといってよい。

しかし「正統的」マルクス・レーニン主義者はこうした三木の存在論的唯物論の異端性を見逃さなかった。まもなく運動の中心から追放された三木は、自らの存在論を唯物史観から切り離してゆき、それとともに、三木哲学の存在論的主体の「行為」の政治的内容も、マルクス主義的「実践」からしだいに離れていったとみられよう。

「認識論」から「存在論」への転回という哲学的潮流に三木を位置づけたことはさらに、この潮流をともにする世界の哲学者・思想家たち――ハイデガーおよびサルトルを中心とする――の多様な政治的行動との比較において、三木の思考と行動の質を捉えることを可能にする。

著者によれば、存在論への転回はドイツにおいて、M. ハイデガーやC. シュミットのナチズムとのかかわりが示すように、ドイツ民族主義・反ユダヤ主義と結びついた政治的「全体主義」を導く役割を担ったことがあり、そこには、「主体」の実存が「全体」ないし共同体へと「媒介」されてしまう論理上の罠があった。

それに対して、サルトルの存在論はこうした「媒介」の論理に陥ることなく、「自己」と「他者」との存在論的断絶を強調し、「全体」的単一性に還元できない「自由」相互の複数性を擁護することで、ファシズムに対抗する立場を堅持しながら、政治思想としてはアナーキズムに結びついてゆくという。

しかるに三木の存在論の場合は、一方では「個体」の単独性と「個体」相互の「非連続」的複数性とを主張するものであるが、他方では「弁証法的世界の自己限定」という西田哲学的論理によって「個体」の単独性と複数性を「一般者」へ「媒介」してしまう志向も示している。

こうした三木哲学の両面性が、日中戦争下における近衛ブレーン集団への彼の危うい「参画」につながっていることを著者は示唆しているが、今後この論点がさらに具体的に展開されることを期待したい。

戦前から戦後にかけての日本の論壇を通観すると、その間の顕著な変化として、輿論全体の動向を左右するいわば知の王者の座から哲学が滑り落ち(ジャーナリズムで活躍した広義の「京都学派」の哲学者のうち、左派の三木清や戸坂潤は獄死、戦争協力に手を染めた「世界史の哲学」の関係者は戦後公職追放された)、その代わりに社会科学、とくに天皇制の重圧から解放された政治学者が新たに前面に現れ、一躍脚光を浴び始めたことを指摘できる。その代表的知識人が丸山眞男である。

日本の戦後思想史をめぐって丸山を考察の対象とする論考は近年とみに増えているが、丸山の思想をどのように論じるかは、その論者が「戦後民主主義」をどう捉えているかを如実に映し出す。本書でも三つの論考にわたって丸山を集中的に検討しているが、その論じ方は以下にみるように、著者の問題意識の在りかを示している。

著者によれば、米ソ冷戦が激化する1950年前後を境として、丸山が民主主義を論じる際の筋立てには大きな変化が生じたという。その変化以前における丸山の理論の基本的枠組みを、著者は「ジャコバン・モデル」と名付ける。

このモデルでは、「封建的」「前近代的」という概念で形容されるギルドや村落共同体など「中間集団」を解体し、一方の極には唯一不可分な主権国家を、他方の極には「中間集団」から解放された自立した個人を創出することが規範的な「近代」の目標とされる。そして主権国家の権力の正当性は理論上、自立した個人相互の社会契約に基礎づけられ、各個人は単一の政治的共同体に参加する自由な「主体」=「国民」へと自らを高めることが求められる。

そうした「近代」的「主体」の欠如こそ憎むべき「日本ファシズム」の特徴とされる。このような「ジャコバン・モデル」をもって、丸山は戦後啓蒙のスターとして論壇に躍り出たのであった。

ところが本書によると、1950年代に入ると丸山の理論構造に大きな組み換えが行われる。同時期に猛威を振るったマッカーシズムを念頭に、ファシズムは「近代」の欠如ないし否定ではなく、むしろ資本主義の高度化に伴い原子化・大衆化された個人が社会への同質化・画一性を強いられるなかで出現するものと丸山は考えるようになり、ファシズムに抵抗するための民主主義の拠点として、労働組合など多様な自発的結社=「中間集団」の重要な役割を高く評価しはじめる。

著者が特に注目するのは、この時期の丸山が、現代資本主義とファシズム的全体主義との親和性を指摘する一方、民主主義と「社会主義」との結合を将来の望ましい方向として考えていたことである。

資本主義=自由主義体制は必ずしも民主主義を保障するものではなく、むしろ経済社会で進行する寡頭支配には民主主義を否定する構造が内在している。そうした経済的寡頭制に対抗して、政治社会の民主主義を経済社会に推し及ぼしてゆくのが「種々の形態の社会主義」であるとして、この方向を丸山は評価するのである。

ただし、丸山のこのような「社会主義」への傾斜は、「正統的」マルクス・レーニン主義を唯一の世界観とする「現存社会主義」諸国を支持するものではなく、むしろ「「社会主義」をマルクス=レーニン主義の独占物から解き放ち、多元化する道を示唆する」ものであったと、著者は強調する。丸山は画一性・同質化の暴力に抵抗する拠点として自発的結社のネットワークを重視し、個体の複数性を擁護するそのまなざしはむしろ「アナーキズム」への評価に向けられていたという。

「社会主義」のあるべき姿について丸山は多くを語っているわけではないが、それでも冷戦終結後の90年代に至るまで、「社会主義」に対する丸山の関心が失われることはなかった。他者の尊重を基盤とする多元性の原理を損なう「市場原理主義」の跋扈に対し、むしろ多元性の原理を機能させるシステムとして「いよいよ本当の社会主義を擁護する時代になった」としみじみ語る最晩年の丸山の言葉を、著者は注意深く書き留めている。

本書の提示するこうした丸山像は、「戦後民主主義」という概念についても新たな視角を提供するものといえる。著者は「戦後民主主義」を「戦後自由主義」と言い換えることはできないことに注意を促す。そもそも経済的「自由主義」については明治憲法体制から不変であるし、1930年代に軍部が台頭するまでは美濃部達吉、幣原喜重郎、小泉信三ら「オールド・リベラル」が体制の重要な一角を占めていた。「戦後民主主義」はむしろ、かかる旧「自由主義」勢力を広範に取り込んだ戦後の保守勢力に対抗しながら形作られたのである。

そのような「戦後民主主義」の重要な表徴は、戦後の保守勢力が選択した冷戦下の覇権国アメリカを中心とする資本主義=自由主義体制への一方的加担を批判しつつ、「現存社会主義」諸国=「共産主義」体制からも距離を置き、「非同盟」・「非武装」の「中立主義」を擁護したことにあるといってよい。

本書で指摘されているように、今日戦後の「自由主義」的知識人の代表者とみなされることの多い丸山・加藤周一・久野収らが、いずれも資本主義に対する批判的意識を一貫して保持し、広義の「社会主義」を擁護していた事実を、私たちは押さえておくべきだろう。

ただし「戦後民主主義」がこのような「中立主義」の道を着実に歩もうとするのであれば、旧日本帝国のアジア侵略責任を引き受けることと不可分な形で、植民地問題とりわけ朝鮮半島の民族解放および分断の問題に向かい合わねばならなかったはずだ。ところが、こうしたテーマを丸山がほぼスルーしていたという事実は、冷戦の「緩衝」地帯とされる日本の「戦後民主主義」の独善性を示すうすら寒い風景として、無視できない。

そうした思想的限界が確かにある一方で、本書の指摘するとおり、堀田善衛のように日本帝国主義の加害責任に向かい合いつつ、自覚的にアジア・アフリカ・中南米の「第三世界」・旧植民地諸国の人々との連帯を志した知識人が少数ながら存在していたこともまた、「戦後民主主義」の一面をあらわす大切な風景として、記憶に留めておくべきだろう。

新自由主義グローバリズムの矛盾を増幅させているコロナ禍の只中を生きる私たちにとって、「戦後民主主義」の財産目録の中から引き継いでゆくべき思想は、いったいどのようなものであろうか。それを考えるうえで必要な20世紀の知をめぐる見取り図を示してくれるのが、本書である。